2013

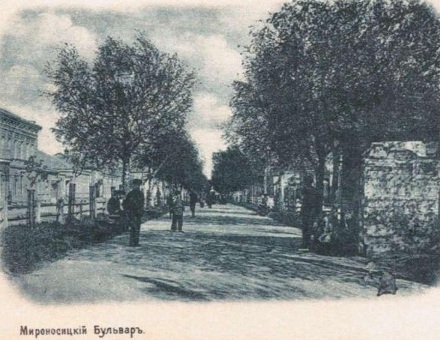

Достаточно одного взгляда самого непросвещенного в архитектуре человека, чтобы понять, что улица Скорбященская-Володарского разделена на две разные зоны – до и после бульвара Радищева (Мироносицкого). Бульвар, словно зеленая река, вливается в Скорбященскую. От него на север идет зона капитальной и очень стильной застройки (собственно, город и Предместье), а на юг она резко меняется – появляются маленькие домики, в числе которых много деревянных. Теперь на их месте во множестве явились современные дома, большей частью не имеющие с историческими зданиями ничего общего. Но они, также как и их предшественники, четко отделяют разные зоны – собственно центра и Мещанской слободы. (Фотооткрытка Н.М. Родионова, около 1900 года, из "Бабушкин альбом". Тверь, 2005. С. 75)

Первая часть слободы (к югу от бульвара) предполагала быть местом проживания переселяемых состоятельных горожан, «кои из-за рек выходить должны». Это кварталы по обе стороны Симеоновской улицы. В реальности заволжские и затьмацкие жители никуда не поехали, но участки все равно давались публике «почище». Здесь среди маленьких и обреченных на гибель в ближайшие годы домиков можно встретить несколько даже очень стильных домов в стиле ампир и даже еще более ранних. Очень много старого здесь погибло в 1990-2000-х гг. и продолжает погибать.

Не буду я тут указывать адресов, достаточно прогуляться по этим улицам, чтобы понять, и что тут старого, и что тут нового. Сгоревшие = сожженные исторические дома будут преследовать вас постоянно. И многие их них памятники, и памятники выдающиеся. Потом строится на их месте разное… нельзя всё огульно хулить, но приходится.

Однако разные и хотя бы по индивидуальным проектам построенные дома – это все-таки лучше убогой типовой застройки советского периода, уничтожавшей все следы старых домовладений. Но тревожно ходить по этому району, как и по другим подобным, где всякий раз ожидаешь не увидеть какой-нибудь из старинных домиков, каждому из которых по сто-сто пятьдесят-двести лет. Формирование вкуса у новых застройщиков происходит мучительно медленно. Конечно, старый город не умирает окончательно, конечно, он оставляет в память о себе в виде следов «а-ля рюс» и «типа Русь» на фасадах силикатных домов (их мы потом посмотрим тоже). Понятно, что сохранение большинства истлевших срубов невозможно. Но снос, идущий такими темпами, как сейчас, не оставляет времени чтобы сменилось хотя бы одно поколение - и не оставляет хотя бы иллюзорной надежды, что следующему поколению стильный дом с землей и садом будут интереснее голых квадратных метров.

Мещанские слободы Твери маленькие, отчаянно маленькие в современном городе, они зажаты со всех сторон новостройками, не стесненными уже никакими ограничениями в архитектуре и высотности. Прогулка по этому району сродни походу в ту посудную лавку, в которой уже не один год «разворачиваются» невидимые огромные слоны – и продолжают зачем-то кружить и топтаться, погубив уже половину антикварного фарфора. Подумаем: старый фарфор никто не выбрасывает, оттого, что он покрылся трещинами, поблек и пить чай из него неудобно. Домами же мы разбрасываемся, как будто у нас есть запасной город, откуда всегда можно принести и поставить на место «разбитую» часть. Город, поверьте, ценнее старого фарфора. Только как это донести до его жителей?

И тем не менее, приготовившись увидеть худшее, стоит пройти по этим улицам и переулкам, чтобы постараться увидеть город в его истории и эволюции. Мещанские слободы – это совсем не средневековые ремесленные слободки, составляющие физиономию старой Москвы. Это район, куда были выселены из центра тверские жители средней руки – среди них было много мелкого купечества, мелкого и «колокольного» дворянства, да и просто мещан, кормившихся кто чем. Они, кстати, остались прихожанами церквей на территории старого посада, в результате чего в делении приходов в Загородье отмечалась жуткая чересполосица. В древности здесь было все совсем не так, хотя какие-то следы и здесь средневековый город все же оставил.

Главный след средневековья – Скорбященская церковь. Здание, которое стоит теперь – это строение 1792 г., расширенное в середине XIX века, но сохранившее старые притвор с колокольней и бывшую холодную часть.

Колокольня и храм в плане круглые, что обычно было в пору модного тогда увлечения зодчеством «под Рим» (то есть под Пантеон). Для городов такие круглые церкви – редкость, купечество обычно консервативно требовало храмов традиционных форм, без полумасонского символизма, и почти все круглые храмы находятся в селах, где иной барин был единоличным заказчиком. А вот тут в городе появился такой. Поскольку он – не купеческий.

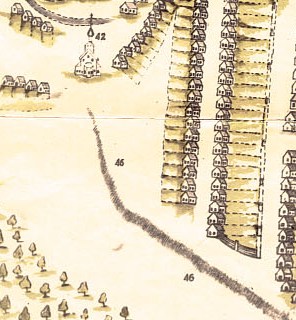

До Смутного времени высоты за историческим городом (они заметны и сейчас) занимали огороды и слободки. От Архангельского монастыря на юг тянулись «Преплавенская слобода» с храмом Преполовения Господня, Псарская слободка с храмом Параскевы Пятницы (который потом стал приделом Владимирской церкви, а храм помнили столь долго, что улица Крылова называлась иногда и Пятницкой). Затем была слобода с храмом Афанасия и Кирилла, затем слобода с храмом апостола Акилы и еще одна слобода с храмом Воскресения Лазаря. Смуту XVII века не пережила ни одна. Но кладбища сохранялись долго. Очень вероятно, что одно из этих кладбищ стало позже Смоленским (в конце Смоленского переулка), хотя никаких документальных подтверждений этому нет. Можно также с большой долей вероятности говорить, что «убогий дом» XVII-XVIII вв. – это кладбище при исчезнувшей к тому времени церкви Афанасия и Кирилла.

«Убогий дом» был обязательной чертой средневековых городов. Всякого рода и звания люди, умершие неизвестной смертью, странники, о которых не было известий об их вере, самоубийцы – все они хоронились на особом месте в братских могилах, обычно на далеких окраинах городов. Но русское религиозное сознание, с одной стороны страшившееся участи самому оказаться погребенным в «убогом доме», по крайней мере в XVII-XVIII веках с колоссальным сочувствием воспринимало попытки энтузиастов и ревнителей благочестия чтить такие места и освящать их храмами. В Твери тоже нашелся ревнитель – это был священник церкви Иоанна Предтечи Петр Алексеев, срубивший своими руками деревянную церковь в честь иконы Богородицы Всех Скорбящих радость.

После пожара 1763 года, в конце XVIII века храм оказался в черте города. Сформировавшийся приход почти сразу потребовал каменного храма , главный престол в котором был освящен в честь иконы Богоматери Живоносный Источник, а Скорбященский престол перешел в придел. Так как особых традиций в новом приходе не было, то и появился храм столь нестандартного вида.

Внутри в храме темновато, его стеснили жилые здания. До войны он стоял на площади, именовавшейся Дровяной. Застройки вокруг него не было, света хватало. Расписывался храм несколько раз, начиная с 1790-х гг., небольшой фрагмент гризайли 1808 года сохранялся еще недавно под колокольней. Теперь там опять подшитый потолок и что стало с этим драгоценным кусочком - неизвестно.

До недавнего ремонта была еще живопись в куполе, много раз правленая. Нынешний ремонт постепенно превращает внутренность храма в скучноватый вариант «традиционного» православного интерьера начала XXI века. Фото интерьеров храма отсюда.

У этого храма есть историческая заслуга перед Тверью. В нем были архивные хранилища, не вывезенные перед сдачей Калинина в 1941 года. Каким-то чудом они не привлекли внимания оккупантов, и в результате хрупкие и бесценные рукописи из дореволюционного музейного собрания уцелели. О еще одном таком чуде мы скажем попозже, когда дойдем до Христорождественского монастыря. Конечно, скажут, а в чем «заслуга» - не дошли у немцев руки… Может и так – но случайностей в таких вещах не бывает. Среди прочего, что именно в этом храме уцелело - вот эта рукопись Евангелия 1417 года (ныне в коллекции ТГОМ):

Скорбященская церковь окружена застройкой 1930-х гг. Она поглотила старые казармы юнкерского кавалерийского училища – стильный военный городок эпохи Николая I, жаль, почти не видный снаружи. Но это предвоенная, классического вида застройка. Кто хочет по-настоящему оценить этот симпатичный уголок Твери, должен не полениться и зайти со двора. Оттуда храм предстанет совсем в ином виде, чем с улицы. Как ни странно, этот эффект вполне в духе архитектуры эпохи романтизма. Интересно, специально так получилось (кто же тогда строил в 1930-х гг. с таким вкусом?!) или все-таки случайно…

© Павел Иванов

Продолжение следует...

|

Метки: genius_loci Загородье историческая_застройка Мещанская_слобода |

Для печати

К началу |

|

- "Genius loci". Часть X. Особняки и деревья

- "Genius loci". Часть XI. Тверское Предместье