2014

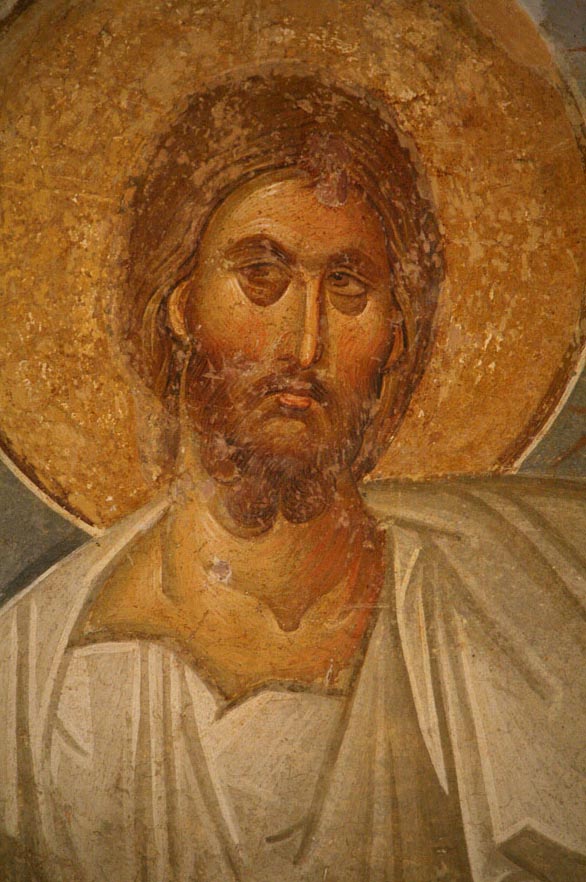

Пресс-релиз, распространенный в тверских сми в начале этой недели, наконец-то опубликовал кое-что из сенсационных находок, сделанных на месте Спасо-Преображенского собора. Крошечный фрагментик фрески с ликом неизвестной святой (Богоматери?) - это фантастическая, невероятная удача! Это не просто любопытный артефакт, это окно, позволяющее увидеть если не целый храм, то его интерьер.

Вообще, это похоже на победный бросок в практически проигранном матче. От собора осталось настолько мало, что для нас, любителей, ждавших каких-то зримых свидетельств былого, уже не осталось надежд. И вдруг...

Должен сказать, что я не зря, будучи студентом три года слушал лекции Ольги Сигизмундовны Поповой в МГУ. Как ценитель византийского искусства в России я просто плакал слезами счастья, прочтя эту новость. Счастья - ибо при раскопках знаменитых и куда более сохранных остатков храмов Центральной России крайне редко находят целые лики. А здесь среди, в общем, небольшого количества находок, несколько исключительных фрагментов. Кроме приведенного лика, еще кусочек фигуры (вероятно, это задрапированное левое плечо пророка или апостола):

Особенность средневекового искусства состоит в том, что его великие произведения всегда находятся в русле какой-то традиции. И если точно, хотя бы небольшому фрагменту, понять, к какой традиции относится тот или иной исчезнувший памятник, этот памятник можно реконструировать с высокой долей достоверности. Для архитектуры тверского собора воздержимся от комментариев до публикации подробных чертежей раскопок, а вот с монументальной живописью эти фрагменты живописи - ключ, которым открывается его древнейшая декорация. Представлена была не только монументальная живопись. Резьба по камню, обломки которой также были продемонстрированы, может иметь даже в православном мире очень широкие параллели - от Владимирской Руси до Сербии. В XIII века такой резьбой очень любили украшать стены и порталы храмов.

От тверского монументального искусства остались только обломки нескольких росписей. Даже фрески Городни - это, по большому счету, собранные из фрагментов композиции и лики (правда, там фрагментов не одна тысяча). Это 1 четверть XV века, русский мастер, хорошо знающий искусство византийского мира того времени.

В случае с нынешней находкой дополнительная сложность возникает из-за того, что мы знаем о нескольких крупных ремонтах собора еще до его капитального ремонта (сноса?) в 1630-х и окончательной замены на существовавшее до XX века здание в 1689 году. В частности, известно, что в середине XIV века алтарь в соборе "подписали" по заказу епископа Феодора Доброго, в 1399 году последовал еще один ремонт храма. В середине XV века храм вновь горел и обновлялся. То же имело место в 1539 году. Вероятно, имели место и другие ремонты, хотя их масштаб нам неизвестен. Неужели наш фрагмент относится именно к той, первой росписи 1292/1293 гг.?

Как ни удивительно, но этот клочок живописи с наибольшей долей вероятности может быть отнесен к искусству конца XIII века. И это, как справедливо отметил Леонид Беляев, живопись руки приезжего мастера из Византии или "византийского мира". Хотя бы сама сохранность кусочка говорит об этом. Перед нами чистая фреска (вещь очень нетипичная на Руси, где не умели писать аль-фреско), с очень незначительно утраченными верхними красочными слоями. Они не столько утратились, сколько выцвели - от пожаров и лежания в земле. (От этого "перебор" охры, а изначально там были иные красители, скорее всего, синий и желтый). Эти тона сменились на охристые, отчего глаза кажутся невыраженными. Но приглядимся - здесь больше нет потертостей и крупных утрат. Сохранность так хороша, что я не удержался, чтобы не позвонить другу-археологу, участвующему в раскопках: "Неужели подлинник???!!!" - "Да!"

Каковы же истоки этого искусства? От искусства Твери того времени уцелела только знаменитая миниатюра "Хроники Георгия Амартола" (то ли конца XIII, то ли начала XIV века (единого мнения нет). По отношению к найденной фреске миниатюра проигрывает! Писавший ее мастер Прокопий был, в лучшем случае, учеником этого фрескиста.

Есть еще (и сразу был, конечно, назван) один памятник (русский), мастер которого явно знал тверскую стенопись. Это стоящий у истоков псковской школы живописи ансамбль фресок собора Снетогорского монастыря в Пскове (1313). Но псковские фрески - это уже развитие этого стиля.

А ближайшие истоки этой живописи надо искать в самой Византии. Правда, не в Константинополе. Великие ансамбли византийской столицы - монастырь Хора (Кахрие-Джами) или мозаики галереи святой Софии отражают иное направление искусства (палеологовский "ренессанс"), к которому на Руси на рубеже XIII-XIV вв. остались, в общем, довольно равнодушны.

В искусстве XIII века есть один знаковый памятник, очень близкий к нашему фрагменту. Это ключевой ансамбль Второго Болгарского царства - живопись верхней церкви в Бояне недалеко от Велико Тырнова в Болгарии. Фрески созданы вскоре после 1259 года. Росписи - одни из красивейших во всем огромном комплексе византийского искусства XIII века. Ангел из Вознесения кажется, просто родным братом нашей святой.

Разумеется, можно поискать и другие аналогичные памятники. Все они будут лежать в сфере греческого мира, не столичного, но очень профессионального и ищущего вдохновение в ключевых ансамблях Византии раннего XIII века (Студеница). Возможно, это искусство было популярным в монастырях. Вот, к примеру, фрагмент миниатюры "Апостола" из ГИМа (Музейное собрание, №3648). Афон, конец XIII века (из альбома "Древности монастырей Афона в России. М., 2004. С. 152):

В том, что из мастера, работавшие в Твери в конце XIII века, могли быть приглашены из Болгарии (они могли быть и греками по национальности!), ничего удивительного нет, особенно учитывая очень тесные связи Твери и южно-славянского мира на протяжении всего XIV века. Если моя догадка верна, мы имеем отправную точку, от которой потом идет вся последующая любовь в Твери к греческому, сербскому и болгарскому искусству до самого конца тверской независимости. Но подождем, что еще скажут искусствоведы! Пока же поздравим археологов - браво!

Павел Иванов

|

Метки: археология собор |

Для печати

К началу |

|