2015

Мы завершаем наш цикл публикаций, посвященный 150-летию тверского водопровода. В силу того, что цикл носил характер газетных публикаций и отвечал требованиям исторической публицистики, которая вынуждена жить в жестких объемах, мы просим относится к этому "исследованию" как к попытке популяризовать индустриальную историю Твери, и водопровод с его инфраструктурой подходит для этого лучше всех. Предприятие имеет уникальную историю, дошедшую до нас, и ее просто невозможно было бы поместить в нескольких статьях.

И прежде, мы благодарим "Росводоканал Тверь" в лице руководителя пресс-службы Юлии Синклинер за саму возможность эту тему отрабатывать без каких-либо помех и при максимальном содействии, а также газету "Тверские ведомости". Но на этом юбилейный год тверского водоканала не заканчивается. Впереди обещан интересный сюрприз, который, мы будем надеяться, станет настоящим подарком не только для ныне живущих, но и для потомков, интересующихся историей города, понимающих его развитие в уважении к его прошлому.

Завершая цикл исторических публикаций к 150-летию тверского водопровода, мы отдадим должное его необыкновенной и богатой истории, начатой в 1865 году и продолжающейся сегодня в лице «Тверь Водоканала».

Капля в океане времени

Отдавая дань великого почтения дореволюционной системе водоснабжения Твери, мы посвятим ей короткую историю, рассказанную нам старожилом предприятия Галиной Цуркан, которая более сорока лет была начальником водопроводных сетей тверского водоканала. За десятилетия своей работы Галина Фахратовна помнит тяжелые ремонты, неожиданные аварии, вскрывающие как нерадивость монтажников и зарытые в землю деньги, так и плохое качество самих труб. Она рассказывает, отчего проваливались дорожные полотна на улицах Красина и Паши Савельевой в Твери, но то, чего она не может рассказать, – это о ремонтах старых коммуникаций в исторической Твери.

– Я старого водопровода никогда не видела, потому что я его никогда не копала, – рассказывает она и суеверно стучит по дереву. – И если в канализационный коллектор мы можем пустить «крота» и он все нам покажет, то увидеть водопроводную трубу таким образом никак нельзя. Единственный раз, в 1997 году, когда осуществлялся капитальный ремонт улицы Советской, мэром Александром Белоусовым было дано распоряжение заменить, пользуясь моментом, и старый водопровод. Но нам не дали это сделать археологи, которые сказали: если хотите копать, копайте вручную.

Полтора века находясь в земле, трубы продолжают служить людям, живущим частью в тех домах, прежние хозяева которых имели средства и статус, чтобы быть первыми, к кому в дом придет вода.

Огромный пласт истории тверского водоканала – его советское прошлое. Инженеры 1920–1930-х годов, а потом и послевоенные в целом сделали то, что могли сделать и в царское время, если бы не человеческая жадность (вспомним, что вплоть до революции городские сети находились в частных руках английских капиталистов, высасывавших с водой и казенные деньги) и не более важные дела – такие, как постройка Волжского моста, называемого сегодня «Старым». В 1898 году было принято решение провести водопровод по всей центральной части Твери и увести в Затьмачье. Но не случилось. На строительство нового моста из государственной казны была выделена из обещанных почти 400 тысяч лишь половина, и город попрощался с идеей расширения водопроводной сети, объявив народный сбор на строительство переправы.

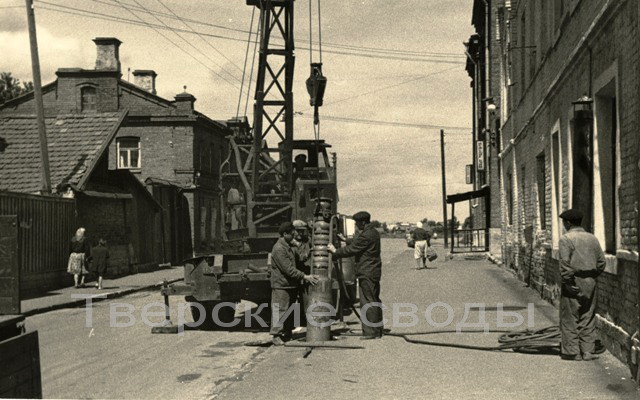

Рубеж сетей – это не только исторические и политические рубежи, это рубеж качества воды. В XX веке волжская вода постепенно уходит из труб. Повсеместно в городе бурятся артезианские скважины. Практика бурения скважин активно перейдет и в советское время. К концу XX века Тверь насчитывала десятки насосных станций. Скважины были почти на всех предприятиях. Со временем, исчерпывая ресурс, они тампонировались.

– Мы закрывали много скважин, потому что насосы начинали качать оттуда сплошное железо. Так была закрыта скважина на улице Дмитрия Донского и на Борисоглебской пристани, а постепенно и все остальные. С вводом в 1980-х Тверецкого водозабора в Твери их остались единицы, и часть из них работает на предприятиях для технических целей, – рассказывает Галина Цуркан.

И если павильон скважины на улице Дмитрия Донского – это конструктивизм 1930-х годов, то, чтобы понять, как выглядели типовые насосные станции начала XX века, достаточно прогуляться на улицу Вокзальную. Сразу за архивом новейшей истории, рядом со стадионом, в низинке можно увидеть маленькое сооружение из красного кирпича. Точно такая же станция сменила в свое время артезианский фонтан на Сенной площади. И в малых формах промышленного функционала присутствовали стиль и архитектура в полном ее понимании. Даже первые советские канализационные насосные станции-ротонды были красивы, ведь в них тоже должно было отражаться величие замысла. А если посмотреть на старое фото скважины № 2 (на улице Дмитрия Донского), то можно увидеть, что водоохранная зона огорожена красивым забором, на территории стоят кирпичные тумбы-постаменты, а на них – массивные «сталинские» вазоны. Нет, увы, в Твери тех, кто, симпатизируя лофту, мог бы сделать из этих объектов что-то очень крутое, подарить им вторую жизнь. Будет горько, если Тверь потеряет свой промышленный символ – башню на Советской, где вплоть до конца 1980-х располагалось правление водоканала. Здесь сохранились старый клепаный бак и чугунная винтовая лестница к нему. Здесь, после отъезда правления, остался взаперти самый осязаемый в Твери «гений места». И его пока никто не трогает.

150 лет – не так много в разрезе истории самой Твери, но с учетом того, что истоки водоканала пришлись на начало революции, как политической, так и научно-технической, где сроки сужаются и концентрируются максимально, – возраст этой отдельно взятой страницы городской летописи внушителен. Строя мост, город отказывался от прокладки труб, а спустя всего несколько десятилетий эти трубы пролегли по дну Волги, Тверцы, Тьмаки, разошлись паутиной во все уголки пригородов, в каждый дом. Они наравне со старыми и нетронутыми коммуникациями несут по себе воду, история движения которой равна возрасту планеты. Ни много ни мало… Такая вот капля в океане времени.

Кирилл ОЗЕРОВ

Фото из архива «Тверь Водоканала»

|

Метки: краеведение |

Для печати

К началу |

|