2016

Говоря, что Ржев – это железнодорожный узел, обычно имеют в виду какие-то технические факты. Например, что это крупная станция, важный градоформирующий объект, где работало одно время до трети населения Ржева. Редко касаются при этом эстетической стороны или, тем более, туристической привлекательности тех или иных железнодорожных объектов. Всем известно, что железная дорога – стратегический объект, где посторонних с фотоаппаратами, мягко говоря, не жалуют.

Но, тем не менее, мы, говоря о железнодорожной истории Ржева, особенно коснемся тех мест, где туристам как раз будут рады, либо – если это все-таки сама железная дорога – не прогонят, а если вы будете вести себя прилично, даже сами расскажут и покажут. Настоящий железнодорожник – это всегда романтик, а романтики уважают себе подобных.

В музее

История ржевских железных дорог лучше всего сохраняется в незаметном и неисторическом трехэтажном здании на Октябрьской улице, которая упирается в депо. Здесь расположен музей локомотивного депо, вернее, сказать, даже не музей, а две музейные комнаты и коридор. «Хозяин» их, Игорь Тимофеевич Щербаков, старый механик, больше того, старый паровозник, машинист-инструктор 1 класса, с удовольствием покажет вам свои сокровища. Если вы, конечно, понимаете, что за сокровища тут собраны. Здесь все - начиная от значков и формы, заканчивая подлинными вещами, оставшимися от старых локомотивов и построек станций.

-Звания машинист первого класса давалось раньше комиссией из столицы, - с гордостью говорит он, указывая как раз на старинный значок машиниста 1 класса, - мне так председатель комиссии и сказал: «Ты должен быть профессором! На все вопросы должен знать ответ». И проговорили мы с ним о политическом положении часа два. «А о том, где у тебя синий свет или красный, я и спрашивать тебя не буду, это каждый рядовой должен знать», - так мне председатель и сказал, и вот так я и стал машинистом 1 класса, а потом стал машинистом-инструктором.

А сейчас Игорь Тимофеевич давно на пенсии, он председатель Совета ветеранов локомотивного депо. Но остается чрезвычайно обязательным, подвижным и аккуратным человеком – сказывается многолетняя профессиональная привычка.

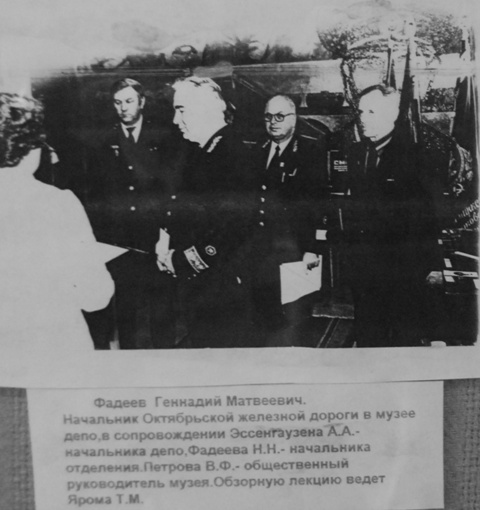

Музеем он заведует с 1995 года. До того много сил вложила в него Таисия Михайловна Ярома. К чести тогдашнего МПС, обследованием железнодорожной старины на бывшей Калининской дороге занимались очень тщательно. Сейчас трудно представить, но для фотосъемки в 1990-х годах Таисии Михайловне и Игорю Тимофеевичу выделили специальный поезд и фотографа! Вот сейчас бы так заботились о железнодорожной истории! Все нижеперечисленные достопримечательности и еще многие другие описаны, фотографии и описания хранятся в фондах музея. Жаль, что эти материалы не изданы. Собранные факты опровергают расхожее мнение, что война-де «все смела» на Ржевской земле. Смела она многое – но многое восстанавливали еще в военные годы. И кое-что обязательно стоит увидеть и сейчас.

Достопримечательности

Во Ржеве две станции. Из них малоизвестная, практически закрытая, Ржев-1(Ржев-Белорусский) – старейшая. После открытия Николаевской железной дороги в 1851 году в конце 1860-х годов начали строиться ее боковые ветки, в числе которых так называемая Новоторжская железная дорога открылась самой первой (поезда по ней пошли уже в 1870 году). Из Торжка нитку однопутной дороги в 1874 году протянули до Ржева, а в 1888 году – до Вязьмы.

Перед поворотом на Ржев со стороны Зубцова обращает на себя внимание железнодорожный мост через овраг, по дну которого проходит сейчас трасса М-9. Это – почти последний в стране железный мост из эпохи до-типовых мостовых конструкций, так называемой системы «Гау-Журавского» (по имени двух инженеров, американского и русского, которые ее придумали). Внешний вид моста говорит о том, что он времен строительства ветки на Вязьму – то есть из конца XIX века. Непонятно, откуда он взялся и как уцелел. Его, это заметно, взрывали, как все другие здешние мосты, но, вероятно, как иногда случалось, клепаная конструкция при взрыве просто слетела с опор, но не разорвалась – и ее сберегли. Подобным образом поврежденных и восстановленных мостов в западных районах области до 2000-х годов было несколько. (Это фото середины 1990-х гг. - из архива музея локомотивного депо Ржев):

Кстати, не лишен красоты и послевоенный ржевский железнодорожный мост через Волгу, он расположен на западной окраине города. Он немного похож внешне на старый, отчасти и потому, что опоры его – прежние, видимо, начала XX века. Обратите внимание на его бетонные вставки в береговых устоях: бетон будто вырастает из старых гранитных камней еще того, царского моста начала XX века. Подивимся их прочности. Этот мост наши взорвали в 1941 году при отступлении из Ржева очень тщательно – немцы мост не починили и станцией Ржев-1 воспользоваться не смогли (фото середины 1990-х гг. - из архива музея локомотивного депо Ржев):

Неподалеку, за Казанским кладбищем, под волжским обрывом, уцелел еще один раритет – насосная станция («водоподъемное здание») Ржевского водозабора 1896 года, старейшая в городе, снабжавшая водой железную дорогу, чудом уцелевшая в годы войны, а после нее - благодаря тому, что она имела известность как место нелегальных собраний рабочих в 1905 году. Она относится уже к другой станции – Ржев-2 (фото середины 1990-х гг. - из архива музея локомотивного депо Ржев).

Станция Ржев-2 (Балтийский) сохранилась хуже. Эта железнодорожная ветка протянулась в город в 1900 году из Москвы. Она одна из самых пострадавших вообще в стране в военные годы. В 1941 году немцы стояли на ее дачных платформах в ближнем Подмосковье. Все станции за Княжьими Горами разрушены не только военными действиями, но и специально – обеими воевавшими сторонами. Тем удивительнее, что на Ржеве-2 можно видеть, например, старинное здание веерного паровозного депо на 12 стойл со старинным же поворотным кругом. Но полюбоваться им постороннему человеку трудно.

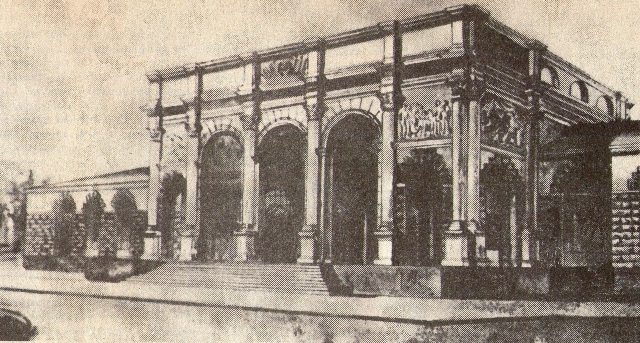

Зато доступен и очень хорош послевоенный вокзал 1952 года – безусловно, самое красивое здание в стиле «сталинского ампира» в городе. Постройка эта лишена всякого налета послевоенной бедности и скудости материалов, заметной в новых домах в центре города, поскольку не город, а могущественное Министерство (до 1946 года – Наркомат) путей сообщения выступало его заказчиком. Это настоящий дворец.

В послевоенном СССР были разработаны несколько типов вокзалов разных классов, в том числе самого высокого, 1 класса (а станция Ржев-2 по своему значению относится именно к нему). Первоначально задумывалось построить во Ржеве вокзал по проекту Н.Д. Панченко,

почти аналогичному, например, вокзалу на станции Ярославль-главный (вот так!). Некоторое внешнее различие не должно смущать, потому что в Ярославле иной декор и над вокзалом построена еще башенка-"каланча" с часами (на изначальном ржевском проекте ее нет, в остальном все одинаковое):

Потом выбрали проект с фасадом подешевле. Но план и интерьеры в обоих вокзалах одинаковые. Действительно – роскошные (оригинал снимка - здесь).

И во Ржеве первоначальная роскошь сохранилась даже лучше, чем в Ярославле, хотя реконструкции не минуют и здание ржевского вокзала. И в ходе каждой покраски он чего-нибудь лишается. Например, лишился в это лето 2016 года рустованных квадровым рустом стен и первоначальных оконных рам (заменены пластиковыми).

Калининские дома

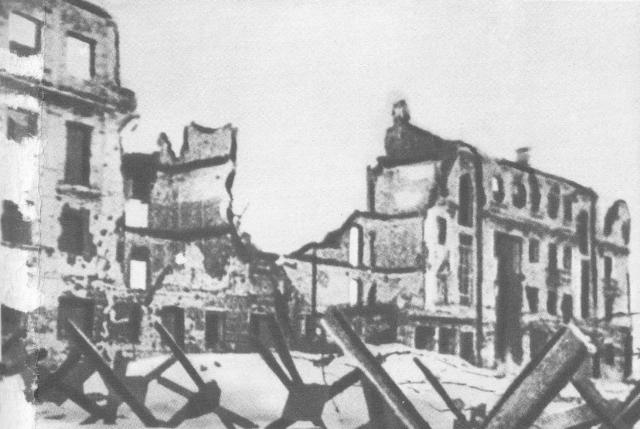

Их в городе знает каждый. Они выстояли на передовой, их видели все, кто стоял в 30-й армии под Ржевом. В том числе и Илья Эренбург: «…все время я видел два жилых корпуса - тот, что повыше, солдаты называли «полковником», второй - «подполковником». Часть пригородного лесочка была полем боя; изуродованные снарядами и минами деревья казались кольями, натыканными в беспорядке. Земли была изрезана окопами; как волдыри, взбухали блиндажи. Одна воронка переходила в другую».

Эти дома построены перед войной и после войны восстановлены. За пределами Калинина это самые крупные многоэтажные дома в области. Заказчиками их выступила вновь железная дорога – и вновь особенно заметно, что эта организация никогда не скупилась на все, что окружало дорогу, будь то вокзалы, дома, инфраструктура к ним – это шло еще с царских времен и не ушло еще и после войны. Хотя и требовала с людей дорога полной самоотдачи и профессионализма.

Между прочим, не только ряд знаменитых четырех-пятиэтажных красавцев носят название «калининские дома». Есть еще ряд построек в городе, которые могут называться «калининские». Но это не отсылка к областной принадлежности города и не связь с именем М.И. Калинина (вернее, не прямая связь со всем этим). «Калининской» называлась часть современной Октябрьской железной дороги, существовавшая как самостоятельная структура в 1936-1961 годах. Центром ее изначально был Ржев. И этим фактом во Ржеве гордятся. Для нужд железной дороги был построен жилой дом на центральной улице (Коммуны, теперь вновь Спасской), несколько детских садов школ и училищ. Некоторые из них сохранились, как, например, училище на улице Смольной (на фото):

Даже война не уничтожила в полной мере грандиозное довоенное строительство, которое велось в городе, и доля крупных проектов, связанных с железной дорогой, была в нем велика. Тем более обидно, что из довоенных железнодорожных школ осталась теперь одна (№11, бывшая №6), а другие, например, (№12) разрушены уже в послевоенное, недавнее, время. Здесь - немецкая фотография школы №12 в период оккупации города (когда она была конюшней), а фотографии того, что и как происходило там после войны вплоть до сноса старого здания в 2000-х - смотрите на сайте школы.

Конечно, нельзя сказать, что все эти здания были сплошь шедеврами. Типовые проекты в довоенных городах занимали подавляющее место. Такие школы есть в Вышнем Волочке, Кимрах-Савелове, Твери, Торжке. Но для Ржева, с его военной катастрофой они оказались неожиданно уравнены судьбой с двухсотлетними купеческими особняками. Вместе с ними они вынесли шквал огня и металла, осквернение и очищение. Вместе с городом они пережили и послевоенное возрождение. Поэтому не забудем их посмотреть - пока они еще есть.

И паровоз

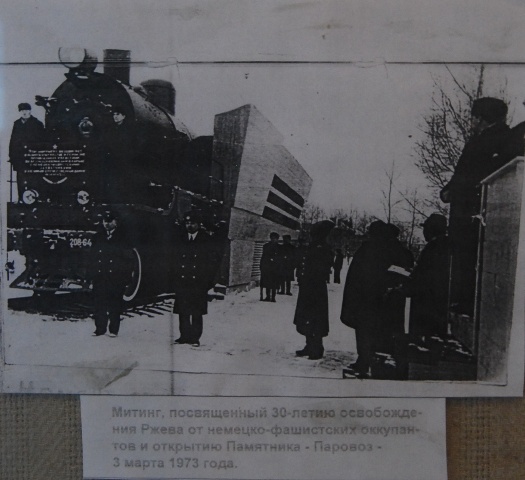

Памятник «Паровоз» во Ржеве в сквере на улице Мира всем хорошо известен. Его открыли 3 марта 1973 года, к 30-летию освобождения Ржева, и этот объект, в принципе, кажется, уже таким привычным, что и рассказывать о нем нечего. Тем более, что от паровоза на пьедестал затащили только половину – две передние оси, собственно, паровую машину да пароперегреватель. Будку, тендер и остальные колеса ставить поленились – дурная практика, имевшая место, к сожалению, не только во Ржеве. В результате от интересной машины – паровоза Су-208-64, судя по его номеру, 1935 года выпуска, и ранней, редкой, серии остался только обрубок. (Фото середины 1990-х гг. - из архива музея локомотивного депо Ржев):

-А правда ли, - задаю вопрос Игорю Щербакову, - что это тот самый паровоз, который первым прибыл в освобожденный Ржев в 1943 году?

-Вот, к сожалению, об этом информации у нас в музее нет. Это наш паровоз, ржевский. Он до конца своих дней работал на линии, водил пригородные поезда. А какова была его военная биография, нужно еще изучать по архивам и воспоминаниям.

Открытие памятника-паровоза (точнее, того, что от него осталось) было торжественным, с участием знаменитого писателя Бориса Полевого. Со временем вокруг памятника был оформлен сквер с несколькими монументами. А вот сам паровоз, к сожалению, все более утрачивает свои подлинные части.

Нарисованная звезда на крышке котла сменила первоначальный герб Советского Союза, при очередных покрасках перестали воспроизводить номер машины (а ведь это его «паспорт»), из зеленого («Су» - это пассажирский паровоз, а все русские пассажирские паровозы красились в зеленый цвет), он окрашен теперь в цвета товарного локомотива (черный с красными колесами). Причина тут проста: памятником занимается теперь не локомотивное депо, а город. Желание заниматься вроде есть, а вот специальных знаний, увы, не хватает.

Тем не менее паровоз во Ржеве – единственный реальный свидетель Великой Отечественной войны из всех многочисленных памятников, которые в городе установлены в память о том времени. И то, что такой свидетель – объект именно железнодорожный – о многом говорит.

Павел Иванов. И, конечно, этот очерк был бы невозможен без помощи заведующего музеем при локомотивном депо Ржев Игоря Тимофеевича Щербакова, за что автор еще раз приносит ему слова благодарности

|

Метки: краеведение Ржев-800_лет |

Для печати

К началу |

|

- Краеведческие прогулки по Ржеву. Глава 1. Откуда Ржев пошел

- Краеведческие прогулки по Ржеву. Глава 2. Дома старого Ржева