2017

В эти дни над Москвой адской тенью навис план грандиозного переустройства огромной части городской среды. Речь идет о сносе ранних пяти- и девятиэтажек. Как раз сегодня, 2 мая 2017 года правительство Москвы опубликовало предварительный список обреченных домов.

Эта статья была подготовлена без всякой привязки к данной теме. Она предполагала быть печатной версией последней, третьей части лектория в тверской областной библиотеки о трансформации массовой застройки XX века. Мы не предполагали, что тема типовых пятиэтажек вдруг с февраля этого года приобретет невиданную актуальность и остроту, и интересная доселе разве что риелторам разница в типах панельных и старых кирпичных домов, вдруг остро включится в будничную речь среднего москвича. И москвич начнет гадать: кого и по какому принципу? Хотя главный вопрос, конечно, вообще не в этой плоскости, а совсем в другой. А именно: по какому праву?

Справедливости ради, если столичное типовое проектирование и индустриальное жилищное строительство – это история великой мечты и может быть рассказана как настоящий роман, то в провинции эта тема скучна. Она имеет, конечно, свой интерес, в первую очередь, в части истории планирования первых жилых микрорайонов – тут мы тянулись за Москвой и иногда небесталанно. Но сами типы домов у нас очень однообразны. Это кубики, мало меняющиеся оттого, что они чуть больше или чуть меньше по размерам, немного разных цветов и немного разной фактуры. Из этих кубиков и строились новые города, и по первости, пока такое строительство было внове, это выглядело интересным.

Прошли годы. Такие забавные и стильные в новых районах, «кубики», превратились в сущий кошмар исторических городов. Они взломали старые планировки, раздавили уютные и камерные городские ландшафты (особенно в уездных центрах – Ржеве, Кашине, Торопце). Они сделали всех равными – но равными в серой советской бедности. Эта бедность уже не была голодной, но она была беспросветной – из «кубика» можно было переехать только в «кубик». И выросло поколение, не умеющее жить, иначе как в типовой квартире. В 1990-х годах случился поразительный феномен: выезжавшее из типовых квартир постсоветское население строило (получив возможность строить) не дома – но огромные, гипертрофированные квартиры, лишенные внешней архитектуры. Для этих построек подошло слово «коттедж» (почти не употреблявшееся до революции), потому что древнее благородное слово «дом» для «этого» было очевидно неуместным. Став рабами пятиэтажек в 1960-1970-х, бывшие советские люди продолжили быть их рабами и в 2000-х, когда и жить в них стало совсем не обязательно. Так освобожденный невольник привычно тащит за собой цепи – без них уже как-то и жить неудобно. Так после долгой голодовки, сидя за столом с разными яствами, человек инстинктивно подбирает крошки и хватает только хлеб – много, много, много одинакового, серого хлеба…

Дома-кубики принесли и другую беду.

Люди потеряли способность видеть красоту дома. Массовое строительство незаметно воспитало в стенах таких удобных и комфортных квартир поколение людей, которое потеряло великое архитектурное чутье, столь свойственное когда-то русской нации. Остается удивляться, как можно было потерять казавшееся неубиваемым свойство русского человека строить красиво. Ибо веками все игры с наносными европейскими стилями, все эти ренессанс, барокко, классицизм, романтизм всех мастей, приносимые в Россию, обычно не портили архитектурный вкус, но порождали новые замечательные эффекты. Все это переплавлялось на русской почве в роскошно красивую продукцию, такую любимую нами сейчас даже в жалких остатках. Любая русская деревня до 1960-х годов в архитектурном отношении являла собой шедевр по своей вписанности в среду. В бытовом смысле она могла быть кошмаром. Но каждая из ее изб была поставлена точно и метко, на раз ей заведенное место, с которого ее, в ее пропорциях, ни убрать, ни переставить.

Да и сами русские дома, и каменные, и деревянные, за редкими исключениями, несли в себе такую бездну художественного вкуса, что приходилось отмечать, что русские – воистину нация зодчих, которым, увы, довелось жить среди столь непрочных материалов, не дающих возможность их шедеврам сохраниться долгий срок.

И вдруг все это сгинуло! Сгинуло одним мановением. Вместо всей этой красоты явились серые поселки бараков, бетонные нитки пятиэтажек, а за ними замаячили дома-башни, оставляющие все меньше места для живой земли под собой. Исчезли деревни, раздавленные безвкусными коттеджами-сараями, исчезли исторические города, подавленные антидоминантами, поставленными в самых неподходящих для этого местах.

Эта трансформация сознания отняла всего несколько десятилетий, в крайнем случае – полвека. И причиной ее стали не только общие издержки социального строя, кровопускания и разрушения страшных войн и общая тоска и скука в обществе, уставшем строить несбыточную мечту, но – и навязанная типизация жилища. Ибо если мастерство не передается от учителей ученикам, оно исчезает.

Уже ради постижения причин гибели русской архитектуры нужно изучать историю советского индустриального домостроения. В нем завязано много узлов, которые не развязаны по сей день, которые болят, которые ранят. Мы не знаем, что с этим делать. Но знать, как это возникло, мы обязаны.

Квартира как культура

Мы уже рассказывали, как постепенно, в несколько этапов, шло после войны обеднение проектирования в Калинине-Твери. Однако импульс, заложенный блестящим генпланом 1945 года, был достаточно силен. В первую очередь, этот генплан регулировал высотность новой застройки, а во вторую – предписывал следовать исторической сетке кварталов, как можно меньше изменяя заданный архитекторами Екатерины II ритм волжских панорам. Колли понимал, что в предвоенном Калинине и без того достаточно «наломали дров», превысив кое-где святую горизонталь небесной линии. Не имея возможности, однако, немедленно улучшать и исправлять, он задал целью на ближайшие десятилетия строить малоэтажный (три этажа, иногда четыре), панорамный город.

При этом даже Колли не сомневался в том, что будущее принадлежит домам квартирного типа. Советская архитектура исходила из непреложного тезиса, что горожанин – это квартиросъемщик. Формально это объяснялось утилитарными соображениями. Озабоченное вопросами оптимального перемещения по городу человеческих потоков с минимальными затратами сил и минимальной потребностью в общественном транспорте, советское градостроительство хорошо знало проблему оторванных от предприятий поселков индивидуальных домов, куда не ходил никакой транспорт. В таких поселках жила большая часть населения послевоенного Калинина. На их немощеных, тихих улицах, было, конечно, хорошо в плане экологии, были электричество, постепенно приходили и другие удобства, но до центра надо было добираться час, два, а то и больше. Поэтому мысли о более компактном городе закономерно возникали.

Квартиру придумали еще в Древнем Риме, если не раньше. Уже тогда мегаполисы античности росли вверх, давая пристанище на верхних этажах всем тем, кому не досталось дорогого и удобного для жизни пространства, открытого напрямую в городские улицы. Античность полна жалоб на неудобство жизни на головах друг у друга. Однако деваться уже в Риме было некуда – только вверх, строя неудобные, тесные, очень не безопасные курятники на крышах инсул.

В России долгое время уделом многоэтажности был исключительно Питер. Лишь в начале XX века к нему начала подтягиваться Москва, строя первые «небоскребы» в семь-восемь, а то и девять этажей (дом Нирнзее в Гнездниковском переулке). Но долго еще нормой продолжал оставаться именно дом в городе, отличающийся от сельского лишь тем, что его хозяйственный двор не имел традиционного «моста» и располагался по плану на границе участка. Все иное мало отличалось в домах в больших селах и городских слободках. Принципиальным было владение участком земли. Будучи по необходимости горожанином, русский человек начала XX века оставался домовладельцем – это касалось и дворянина, и крестьянина. Он мог быть домовладельцем в родной деревне, где-то в сотне верст от города, но этот дом «имелся в виду», даже если фактический адрес его хозяина мог быть на одной из центральных улиц Петербурга, в какой-нибудь каморке дворника, старьевщика или иного разнорабочего. И только родовая земля давала право на участие в политической жизни – пусть и простейшей, на уровне земских выборов и на низшей ступени выборов в Думу.

Советское время изменило всю старую систему. Взамен крестьянину с наделом и домом пришел сельский пролетарий, которому было, в общем, все равно, где прикладывать труд своих не слишком умелых рук, не сумевших обучиться ремеслу, дающему возможность заработка на дом и хозяйство. Этот сельский пролетарий очень легко поселялся в разных реквизированных усадьбах, бывших кулацких домах, откуда изгоняли их настоящих хозяев. Но на всех пролетариев приличной сельской жилплощади не хватало, и масса крестьян потоком хлынула в города. Это произошло, как только начался «великий перелом» 1930-х, старая деревня рухнула, а города начали восприниматься лишь как площадки для строительства больших и малых промышленных предприятий.

Сельский пролетарий в десять-двадцать лет изменил социальный облик старого русского города, растворив своей массой весь его уникальный и стабильный социум, формировавшийся столетиями. Город обратился в муравейник, в котором прослойка старого посадского населения потерялась как ложка меда в бочке дегтя. И это новое население нужно было где-то селить. Уплотнением старых квартир и превращением обычных домов в квартирные проблему решить не удавалось. И тогда с 1930-х годов строятся многоквартирные крупные здания, в которых жилье получали сначала покомнатно, но в расчете на будущее поквартирное расселение. Однако, и это важно, – и те счастливчики, кто сразу получал отдельную жилплощадь, и жильцы образовавшихся коммуналок – все были равны. Все были квартиросъемщики. Насколько ответственные – второй вопрос. Но ни те, ни другие не владели своим жильем.

Государственные квартиры были мощнейшим орудием не только для регулирования потоков населения, которое можно было теперь концентрировать сравнительно легко экономическими методами (ведь нельзя же было вечно использовать для великих строек одних заключенных, а приманка большей и лучшей жилплощади работала хорошо). Квартира была еще средством контроля за лояльностью. Малейшее неповиновение тоталитарной системе автоматически приводило к лишению квартиры, а приобрести хоть какую-то другую становилось все сложнее, пока не стало в СССР в принципе невозможно для простого смертного. Лишение квартиры и прописки означало фактически смертный приговор.

Квартира постепенно сформировала свою культуру. Чем дальше, тем меньше вспоминал горожанин о том, что кроме дома существует еще придомовая территория, что город – вообще-то тоже его дом. Поставленный государством в условия, когда он постоянно находился на тонкой ниточке и коротком поводке, он научился прятать свою личную жизнь. Квартира оказалась замечательным способом исчезнуть в толпе. Среди сотен одинаковых окон очень трудно вычислить то, где за шторами может скрываться неучтенная, неразрешенная, но, однако, существующая собственная жизнь человека. Не угадать, если не узнать случайно, в какой квартире собираются сектанты, в какой – действует тайный притон, а в какой – под подушкой читают самиздат. Советская квартира сформировала позднего советского человека – человека с двойным дном и фигой в кармане.

На пути к однообразию

В городе Калинине, как и везде в стране, власти меньше всего думали об этих последствиях, когда в 1950-х годах развернули массовое строительство жилых многоквартирных домов. Как только массовое индивидуальное жилое строительство было признано неверным шагом (тут сыграла роль и личная антипатия к нему Хрущева, имевшего поразительную способность к совершению безумных и антигосударственных действий), строительство многоквартирных домов начало расти скачкообразно. И, естественно, начало расти число этажей – до тех пор, пока такой рост был экономически обоснован.

Появление в городе Калинине домов в четыре-пять этажей стало первой крупной корректировкой генплана 1945 года, фактической ревизией его самого главного пункта – строгой высотности средовой застройки. Это произошло в два этапа – около 1949-1950 и около 1959 годов. Можно сказать, что коллиевский генплан был слишком хорош, чтобы его можно было осуществить. Амбиции городского и областного руководства, «отмашки» сверху и научные выкладки о том, что застройка в четыре этажа дешевле, чем в три – все это в итоге сказалось. Хотя на месте (в Калинине и не только) было проще и дешевле строить индивидуальные дома на небольших участках (может быть на две квартиры, чтобы облегчить владельцам выплату кредита). Однако власти недвусмысленно намекали, что индивидуальные дома – это ненормально, и их можно было терпеть только в условиях послевоенной бедности. Строить же необходимо квартирные дома, пусть и не очень большие, и в классическом стиле.

Строительство крупных домов высотой более трех этажей началось около 1950 года. Новые дома (пока что индивидуально спроектированные) выросли в центре города. И это было неплохо. Мельчаков, Изотов и Кордюкова были очень талантливые мастера, и спроектировать здания в четыре этажа у них вполне получилось.

Первые типовые здания в четыре-пять этажей, которые начинают «напрягать» глаз и выбиваться из эффектной линии городских набережных, появились году примерно в 1957-м, например, дом, замкнувший улицу Нахимова (Арефьевскую), одно из первых уже серьезных нарушений панорамы исторического Заволжья (на фото выше). Это пока «полутона», и их можно было не замечать. С задачей как-то строить повыше, но также красиво, в Калинине справились бы, не случись борьбы с архитектурными излишествами.

Второе положение коллиевского генплана удалось продержать вплоть до его отмены в 1968-1969 годах. Эти положение заключалось в упорном продолжении периметральной застройки кварталов. Правда, последнее соблюдалось только там, где кварталы были уже запроектированы (неважно когда, но до конца 1950-х годов). Даже когда строить стало возможно уже одни «хрущевки» единственного 447 проекта, калининские архитекторы-классики еще силились обнять ими кварталы, создав иллюзии классических каре. Это правило отменил только генплан 1969 года, но к тому времени и дома стали другими.

Советское градостроительство очень активно использовало дореволюционную еще идею микрорайонов. Здесь была, кроме прочего, еще и отдушина для архитектурной мысли. Не имея особой возможности играть с проектами, архитектор вполне мог попробовать создать с чистого листа такую среду, в которой было бы как минимум не противно находиться. Никаких ограничений с озеленением, детскими площадками, а в ряде случаев и малыми архитектурными формами не было. Кроме того, когда проектировались новые районы на пустырях, типа «калининских черемушек» (Чайка-1 – 1959-1960 гг.), кварталы проектировались уже с новомодным тогда свободным расположением домов. Высотность их первоначально не предполагалась выше четырех этажей. Улицы можно было вести как удобно, чередовать магистральные и дворовые, прихотливо размещать в зеленых «карманах» школы и детские сады. Все это в условиях Калинина натыкалось с одной стороны, на провинциальную бедность, а с другой – на страшную косность городских руководителей, и без того ошеломленных резкой ревизией архитектуры. «Играть в планировку» казалось верхом глупости. И Мельчаков с Мартьяновым и Резницким позволяли себе свободные планировочные решения очень робко. Видимо, не особенно и стремясь к этому.

Разнообразие проектов, существовавших до 1950-х годов, было пресечено резко и также волевым решением Хрущева. Число серий было сокращено не сразу, но все-таки очень круто. В 1956 году с семидесяти до семнадцати (семь проектов четерыхэтажных, один – трехэтажных и девять – двухэтажных домов). Но и это в наступающие времена было непозволительной роскошью. К 1960 году в Калинине остались два панельных проекта-серии – 1-464 и 1-468, и один кирпичный - 1-447.

Всё выше и проще

Надо, однако, и рассказать, что такое стояло за этими замечательными цифрами (кроме них были и другие, но они остались уделом столиц и более крупных городов). Серия 1-447 – это всем хорошо известная кирпичная неоштукатуренная хрущевка. Она строилась примерно с 1958-1959 годов и вплоть до конца 1960-х. Бывала в три, четыре, пять этажей. Эта кирпичная серия имела в Калинине несколько вариаций - более ранние и более поздние. Более ранние, как водится, разнообразнее и интереснее. Самые первые, конца 1950-х годов, еще с карнизами (венчающими и межэтажными). Постепенно с карнизами начали борьбу (как и с кровлями). Вместо привычных вальмовых крыши стали двускатными, а затем односкатными и плоскими, карнизы сократились сначала только до главного фасада, а затем исчезли вовсе. Дом последовательно превращался в коробку снаружи, при этом, как и следовало ожидать, избавляясь от «детских болезней» и становясь все более приемлемым для жизни, если смотреть на него изнутри.

Девятиэтажная поздняя версия этой серии (1-447-Д) – вообще неплоха, дома этого варианта строились, например, на проспекте Чайковского, на улице Коноплянниковой, на Первомайской набережной и в других местах. Они стали, наравне с экспортными девятиэтажками на Капошвара (построенными по московскому «черемушкинскому» проекту), первыми такими домами в городе.

Главнейшей добродетелью серии 1-447 является возможность почти полной ее внутренней перепланировки. Внутриквартирные стены такого дома не являются несущими, а поэтому изначальная схема с проходными комнатами может быть изменена. Кроме того, дом кирпичный, а, значит, теплый, имеет сравнительно неплохую (по меркам хрущевок) шумоизоляцию. В общем, если бы эти дома имели хоть мало-мальски приличную внешнюю архитектуру, то их версия в три-четыре этажа, имеющая сравнительно хорошие пропорции, вполне имела бы право стоять и в исторических городах.

За цифрой 1-464 стоит еще одно сокращение: ДСК. Чтобы ни говорили о тверском предприятии, ставшем в наши дни символом откровенно низкокачественного дешевого строительства, грубо и хамски уничтожающего городские виды и зеленые зоны, но когда-то это было довольно любопытное производство. В Калинине изначально не горели желанием строить панельки. Здесь было достаточно высококвалифицированных строителей, налаженное кирпичное производство. А главное – для этих кирпичных домов была отработана недорогая собственная индустрия лепной декорации фасадов, практически не удорожавшая строительство, но зато придававшая городу индивидуальные черты.

Но это ничего не значило: Хрущев вдохновился идеей крупнопанельного строительства, и эту идею в конце 1950-х двигал везде и всюду. Ему, вероятно, казалось, что такое строительство станет панацеей от сразу всех социальных бед советской страны, а само строительство позволит решить проклятую жилищную проблему, которая, как теперь понятно, в принципе не имела решения. Не дав людям зарабатывать и строить себе самим, превратив десятки миллионов в иждивенцев, невозможно было даже предельно дешевым способом дать в короткие сроки необходимое количество квартир, чтобы каждая удовлетворяла минимуму удобств. Но Хрущев попробовал. В провинции символом этого стала серия 1-464.

Именно под эту серию был «заточен» калининский домостроительный комбинат, как и десятки его клонов по всей стране. Серия была, прямо скажем, тупиковая. Шаг ее бетонных панелей (так называемый «узкий», 3 метра) не давал возможности ни перепланировать маленькие квартирки, ни улучшить внешний вид домов. Все, что эта серия позволяла с собой сделать, это расцветить панели на конечной стадии их изготовления скромной мозаикой, прокатать их мелким гравием, отчего получалась иллюзия дикого камня (на нескольких домах вместо камня в панели закатали фарфоровый бой), ну и, естественно, раскрасить. В 1960 году развернулось строительство будущего ДСК, в 1962 году он дал первую продукцию – дома на пересечении улиц Склизкова и Орджоникидзе (вот их точно уже можно сносить – эти четырехэтажки изношены до предела).

Четырех- пятиэтажки (1-464-А), как и их кирпичные собратья, постепенно, но также достаточно быстро, лишились водосточных труб, приобрели внутренние ливневые стоки, упростили вид своих подъездов. Не исключено, что процесс упрощения мог бы зайти и дальше, но серия умерла раньше.

Не вся, разумеется и не сразу. Из ее деталей сначала было перенастроено производство серии серых и страшных девятиэтажных домов (1-464-Д), которые (самые первые в серии в Калинине!) испортили в городе одну из ключевых городских панорам за церковью Троицы, что за Волгой и обезобразили начало Комсомольского проспекта. Это произошло уже в 1969 году, и это совпало с новым генпланом города, который уже игнорировал совершенно законно все заигрывания к тому времени покойного Колли с классицизмом Екатерины Великой.

Надо отдать должное руководству и сотрудникам Калининского ДСК. В условиях запущенного на конвейер производства таких исчадий мордора, они смогли сделать непростую в советских условиях (без остановки конвейера) модернизацию под более прогрессивную серию. Уже в 1972 году вышли первые детали серии 111-121, обычно именуемой просто «121-я». По сравнению с предыдущими опытами, это – просто архитектурный шедевр.

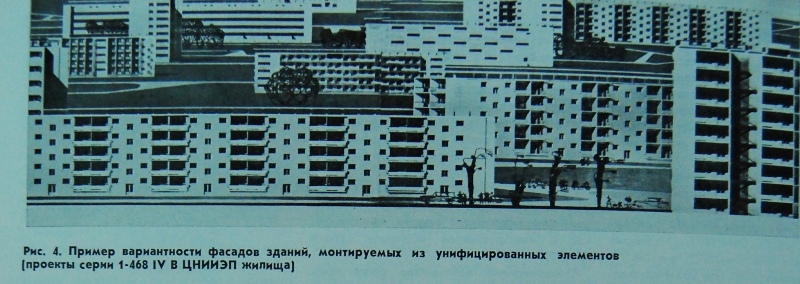

В те же самые годы была разработана более прогрессивная серия 1-468 с широким шагом потолочных панелей, позволявшая строить дома, допускавшие как большую вариативность с перепланировками, так и в целом, более комфортные (хотя также малометражные) квартиры. На эту серию, в варианте с кирпичными (газосиликатными), а не бетонными панелями был переквалифицирован силикатный завод №3, и это строительство одно время шло на равных со строительством, которое вел ДСК (в начале – завод ЖБИ треста «Калининстрой»).

Прорыв случился в конце 1970-х годов, когда 121-я серия ДСК (имевшая в Калинине приставку «К» - «калининская») очевидно доказала свои преимущества. В 1980-х для этой серии выпускались даже варианты фасадов с классическим декором для магистральных улиц микрорайонов! Боимся предполагать, но дело могло дойти до того, чтобы строить еще и красиво – не только массово.

Как вдруг грянула перестройка…

Но то, что было потом - это еще не история. Это политика.

Стоит сказать и два слова о других сериях. Кроме упомянутых, в Калинине есть несколько домов пятиэтажной серии 1-515, детали которой завозились, видимо, из Москвы. Серия некрасивая, изначально с многими дефектами, но для провинции в 1970-х годилась.

Экспортным был и первый двенадцатиэтажный дом. Не было никакой нужды строить в городе двенадцатиэтажки, тем более панельные. Однако соображения престижа и, вероятно, накрутка сверху, побудили, как и в случае с первыми девятиэтажками на площади Капошвара (в 1966 году) прибегнуть к экспорту деталей из столицы. И эти девятиэтажки, и дом в двенадцать этажей за цирком - это московская продукция предприятий, к тому времени уже не производивших в столице дома «черемушкинских» серий (как устаревших), но еще не износивших оборудование, а потому пичкавших такими домами Подмосковье.

В Калинине первая высотка строилась в муках. Целый год (1974) строители убивали сваями пойму Тьмаки в историческом центре, причем сваи пришлось также завозить (таких длинных в городе не было), чтобы «зацепиться» за плотные слои грунта. Все это строительство вышло в копеечку и ничего, кроме уродства в центре города, как сейчас понятно, не принесло. Затем, несмотря на «социалистические обязательства», о которых напоминали архитекторам, почти десять лет домов в двенадцать этажей в зоне исторического города Твери не строили. Вновь они (уже как башни от ДСК) появились в микрорайонах «Центральный» в начале 1980-х. Кроме того, слишком хорошо известна история строительства главного тверского высотного здания в историческом центре – гостиницы «Тверская» («рюмки»), здания, столь же мало вписанного в городскую среду, сколь же мало городу необходимого. Впрочем, люди привыкают ко всему. Привыкли и к этой «красоте».

Жалеть ли теперь пятиэтажки?

Как самостоятельную архитектурную продукцию – нет, никогда.

Но есть разные «но», которые эту тему усложняют.

В 1990-х государство разрешило людям приватизировать то пространство, которое, на взгляд дореволюционного человека, едва ли стоило брать в собственность – без своей земли, не слишком-то красивое и удобное, с обязательством взаимодействия с людьми, которых, бывает, и видеть-то лишний раз не хочется. Однако выбора особого не было – другое жилье государство бесплатно давать перестало, отпустив поводок, казавшийся вечным. Поэтому приватизировали и те квартиры, которые получили в начале 1990-х, и те, что достались еще родителям – в 1960-х, а то и еще раньше.

С появлением рынка жилья начали действовать законы, никогда в России до того не виданные: начали появляться «престижные» и «не престижные» районы, трущобы и гетто. Хуже того – заработал механизм «выдавливания» людей из тех районов, которые им «не по карману», на которые покусился не знающий удержу и не признающий никаких законов строительный бизнес. Первые два десятилетия все это мало касалось жилья 1950-1960-х годов. Но рано или поздно (пока в Москве) этот адский каток должен был докатиться и до них. И то, что было до поры до времени проблемой отдельных несчастных Навуфеев, станет и стало уже заботой тысяч и тысяч людей, среди которых есть и такие, чей рот заткнуть просто так не удастся.

Но эта тема – не совсем для этой статьи.

А если уходить от политики, то есть одно обстоятельство культурологического свойства, из-за которого очень не стоит торопиться со сносом домов, если эти дома не дошли до аварийного состояния. Это именно то, на что апеллируют сейчас их жители в борьбе за свои права: «пятиэтажки» (условно назовем их так) – это интересный градостроительный проект в России, который воплощался вне условий рынка недвижимости, просто как архитектурное решение. То есть, можно сказать, что панельные пятиэтажки – это последний пример городской среды, которую всерьез проектировали и всерьез устраивали на рациональных началах середины XX века. Маловероятно, что такие условия в ближайшее время повторятся. Так что пятиэтажные микрорайоны - это памятник. Самый настоящий.

Эти дома строили те, кто хотел и умел строить по-другому. Им не дали построить лучше – и это трагедия. Но умение расположить их, не утеснив друг друга, не испортив городских панорам, оставив зеленые дворы и уютные площадки – все это от них, последних русских архитекторов.

Так пусть же пятиэтажки построят и подержатся еще! Может быть, они достоят до тех, кто вспомнит прежнее, славное искусство русской архитектуры. И может быть только в этом и останется их предназначение – сохранить для наших потомков почти угасшую память об искусстве строительства городов.

Павел Иванов

|

Метки: лекторий советская_архитектура |

Для печати

К началу |

|

- Автор лучшего генплана. Академик архитектуры Н.Я. Колли и его работа в Калинине

- "Хрущевки" и "излишества". История жилищного строительства в Калинине в 1950-х годах

- «Тверские своды» приглашают в областную библиотеку на заключительную лекцию зимнего сезона

- "Тверские своды» приглашают на вторую бесплатную лекцию в областную библиотеку им. А.М. Горького

- "Тверские своды" приглашают горожан и гостей Твери на лекцию о первом послевоенном генплане Калинина