2018

Ось центральной улицы Твери, торжественной и так напоминающей проспекты северной столицы Екатерининской-Миллионной-Советской, направлена на две точки. Одна из них – ансамбль Спасо-Преображенского собора и его колокольни (возрождаемых в наши дни). Менее известна вторая композиционная точка – та, на которую улица ориентирована в своей восточной оконечности. Забредший во двор поликлиники 1-й городской больницы возле мечети турист или любопытный горожанин с удивлением видит руины какого-то краснокирпичного строения в окружении могучих старых дубов, даже в неприглядном виде хранящего следы былой красоты.

Мало кто знает, что перед ним – одно из ценнейших и старейших зданий Твери, а ныне - «главная руина» города (наряду с Речным вокзалом). Оно - единственное свидетельство существования здесь старейшего и лучшего тверского дворянского парка, имевшего официальное наименование «Воксал».

Он был открыт по указанию тверского и новгородского наместника Якова Ефимовича Сиверса. По преданию, первые деревья высаживали представители тверского дворянства, съехавшиеся в город весной 1776 года на торжества в честь открытия нового наместничества. На английский манер парк получил наименование «Воксал» (от Vauxhall – увеселительный парк). Территория для гуляния включала распланированную площадь, на которой высаживались цветы и кустарники, и которая задумывалась как регулярный французский парк или партерная часть «Воксала». Парк предназначался для летних гуляний благородного сословия с участием лучших представителей местного купечества.

Особенностью этой местности было отсутствие здесь какого-то центра. Его самым заметным зданием (собственно «воксалом») было строение, не претендовавшее на роль доминанты и которое в обычном столичном парке того времени выполняло бы роль паркового павильона, вроде «эрмитажей» в царских загородных резиденциях или в парках богатых вельмож. Это был каменный павильон с помещениями для музыкантов и высоких гостей, располагавшийся на берегу Волги. Точное место его сейчас неизвестно (сейчас это территория мелькомбината). Его единственной фотографией надо считать известный вид Твери из альбома видов Николаевской железной дороги середины – второй половины 1860-х годов (здесь фрагмент этой фотографии). Зеленый массив на переднем плане – и есть остаток регулярного парка. Среди деревьев виден тот самый каменный павильон, давший ему свое наименование.

В «Воксале» первое время изредка проводились торжественные приемы и гуляния. Но, кажется, до начала XIX века мы не встречаем ни одного его подробного описания. Понадобилось два десятилетия, прежде чем дворянство освоилось в новых условиях «вольности», приняло европейскую парковую культуру и начало обращать внимание на свой тверской парк. Но к началу 1800-х годов тверской «Воксал» точно не пустовал – хотя бы в теплое время года. Сохранились два описания его в беллетристике того времени – около 1801 и 1805 годов.[1] В описании И.Ф. Глушкова в «Воксале» в 1801 году имелись «непроницаемые липовые аллеи, на английский вкус проложенные в лесочках дорожки, разнообразные в тени беседки, дерновые на лугах софы, для народа поставленные качели…». Ф.Н. Глинка добавляет: «Здесь же, на берегу, за несколько пред сим лет построена прекрасная небольшая беседка одним из губернаторов, который, как говорят, часто отправлял, сидя в ней, многие письменные дела».

Неизвестно, насколько далеко протягивался в XVIII веке парк к западу. По-видимому, своеобразной «буферной зоной» между парадным парком и территориями больницы и работного дома стало место, которое с 1890-х годов было стадионом тверского аристократического кружка конькобежцев и велосипедистов, а позже – стадионом «Юных пионеров». Поскольку данная территория не входила в официально сданный в 1879 году аренду фирме Коняевых «вокзал» (с начала XIX века слово произносилось уже и через «-с» и через «-з»), можно думать, что здесь регулярного или пейзажного парка XVIII века уже не было. Хотя не было здесь и застройки.

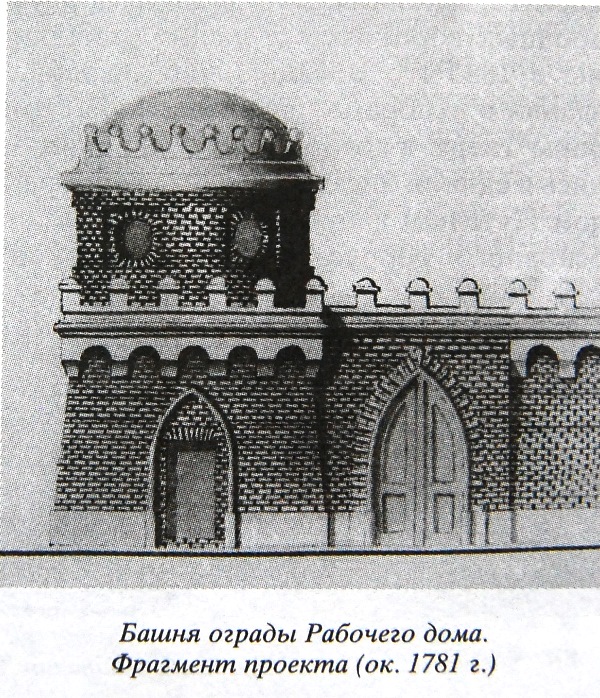

Еще западнее первый губернский архитектор Твери Ф.Ф. Штенгель возвел в 1779-1784 гг. два совершенно утилитарных комплекса, однако, придав им высокие архитектурные формы. Одним из них стал уже упомянутый нами сохранившийся в руинах двухэтажный корпус, задуманный под больницу, а другим – "Работный" или Рабочий дом. Это последнее - исправительное по сути учреждение - просуществовало здесь недолго, и память оставило разве что в виде нескольких чертежей Штенгеля да своим обозначением на плане 1780-х годов. Сооружение в виде «крепостцы» в стиле псевдоготики в виде небольшого четырехугольника с романтическими угловыми башенками, напоминало усадебные ансамбли конных или хозяйственных дворов.[2] Очевидно, что в выборе такой архитектуры учитывалось расположение этого объекта близ парка. В Твери подобных ансамблей мы больше не знаем.

Работный дом исчез в ходе россиевской реконструкции парковой территории в начале XIX века (к тому времени он, как свидетельствует Ф.Н. Глинка, не использовался и пустовал[3]), и более не появлялся. Его исчезновение было обусловлено как плохим качеством строительства, которое велось за казенный счет, так и плохими грунтами на этой низменной территории на берегу небольшого ручья.

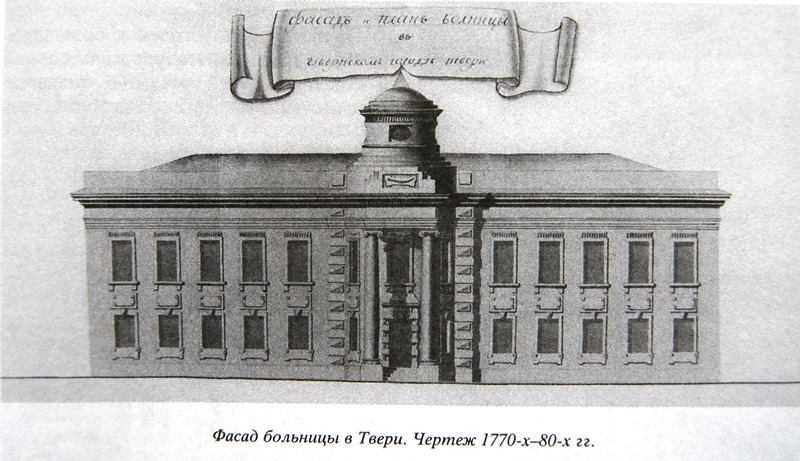

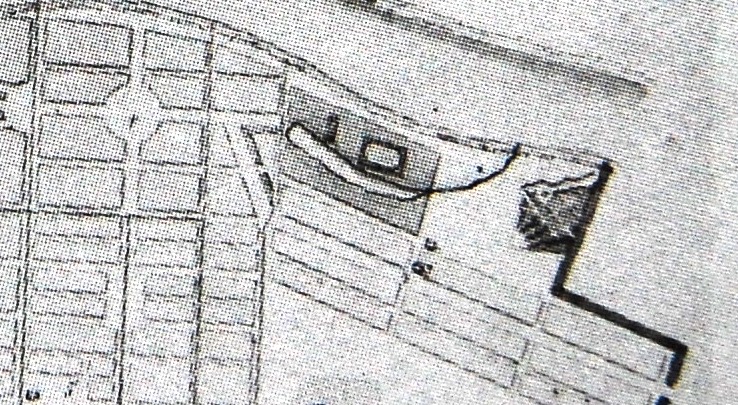

Больница тоже появилась почти одновременно с «Воксалом», в 1779 году, и это был первоначально великолепный двухэтажный дом с бельведером, напоминавший усадебный, но такой, каких мало было тогда даже в самых богатых усадьбах наместничества.[4] С его постройкой вся обширная площадь от «Воксала» до больницы стала отчетливо напоминать огромную помещичью усадьбу. Это сходство особенно заметно, если взглянуть на всю территорию на плане: место главного дома занимает корпус больницы, за хозяйственный двор усадьбы можно принять рабочий дом. И только странно удаленный (на полторы версты!) регулярный парк может вызвать удивление.[5]На этом фрагменте плана 1780-х годов видны на берегу Волги слева направо - больница, за ней - каре рабочего дома, затем пустырь, а затем - регулярный парк.

Неудивительно, что в наступившие времена блеска «малого двора» в Твери при сестре императора Александра I великой княгине Екатерине Павловне, эту лежавшую на поверхности идею объединения всех этих комплексов в одно целое начали активно реализовывать.

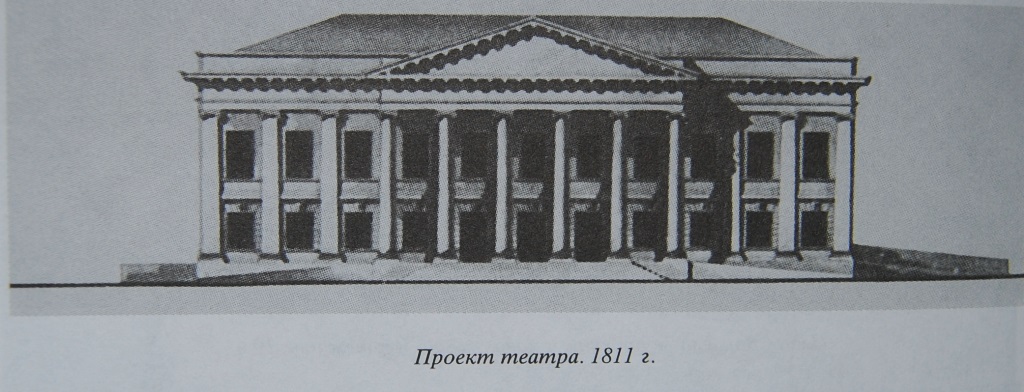

Прибывший в Тверь молодой К.И. Росси задумал перестроить в 1809-1811 гг. старое штенгелевское здание в стиле ампир – под театр. Вместо бельведера и подоконных досок должны были появиться руст и ионические пилястры, завершенные хорошо нарисованным портиком.

Самому Росси воплотить в жизнь свой проект не довелось. В несколько измененном виде он был реализован уже его преемником на должности губернского архитектора Н.Н. Леграндом-младшим около 1817 года.[6]

При Росси парк, по традиции сохранивший наименование «Воксал», охватил уже не только кусочек земли на берегу Волги близ границ Ямской слободы, но и всю береговую территорию от границы Предместья до городского вала. Это пространство было прорезано вьющейся s-образной главной аллеей и несколькими аллеями поменьше. Посетитель мог обойти по ним не непроходимые заросли, но живописно располагавшиеся там и здесь кущи деревьев и кустарников, небольшие рощицы и отдельные эффектные старые деревья. [7]

Император Александр I несколько раз (в 1810 и 1811 гг.) приезжал в Тверь, для него специально готовили и масштабно проводили гуляния в «Воксале», в которых участвовал и государь, и многие выдающиеся представители российского дворянства его времени. Александр польстил сестре, назвав парк «маленьким Петергофом». Но и без государя гуляния собирали все сливки тверского общества и отличались «многолюдством великим».

Короткий расцвет тверского «Петергофа» пришелся на 1810-1820-е годы. После катастрофического наводнения 1811 года его территория была ограждена защитным валом, обсаженным липами и вязами. Вновь были подсажены дубы, и как минимум один дуб, который носит неофициальное наименование «царского», сохранился доныне от тех времен. Только театр так и не поселился в перестроенном Росси-Леграндом корпусе больницы.

Но с 1820-х годов начался медленный упадок. В так и не открывшийся театр вернулась больница (Приказа общественного призрения). В 1839 году И.А. Дмитриев сетует, что «Воксал всегда не посещаем, разве губернатор начнет прогуливаться».[8]

С переходом в 1860-х годах больницы в ведение губернского земства, начинаются разительные перемены. Земство сначала изменяет само старое здание театра-больницы, расширяя его в обе стороны, достраивая собственные прачечную, пекарню, благоустраивая отделения. Используя возможности парка, земство также строит по соседству отдельные деревянные дома для пребывания больных в теплое время года. Верхом этого благоустройства стало строительство рядом со старым зданием в 1914 году нового, бетонного – для инфекционных больных (в первую очередь тогда – сифилитиков).

А что же старый первоначальный «Воксал»? Увы, город не слишком заботился о том, чтобы его зеленая зона оставалось постоянным местом прогулок и отдыха. После того, как в западной половине бывшего парка окончательно утвердилась больница, восточная, собственно «Воксал», для города имела ценность исключительно как участок. Его земли использовались как склад для пристаней на Волге. Во времена большого упадка Твери в 1860-1870-х годах, когда и пристани пришли в запустение, отцы города готовы были распродать все свободные территории ради дополнительных доходов. Под раздачу попал и «Воксал». В 1879 году эта территория с согласия городской Думы была отдана в аренду купцу Алексею Андреевичу Коняеву для устройства мельницы «…сроком на 90 лет, считая таковой с 15 июня 1879 года».[9] В советское время мельница значительно расширилась...

Делу способствовало и то, что арендатор был депутатом (гласным) Думы и имел возможность оттуда напрямую действовать в своих интересах. Именно этот год стал последним в истории старого «Воксала». Вскоре он был почти уничтожен, кроме клочка старой зелени на территории губернской больницы.

Несмотря на почти полную утрату парка, оставался россиевско-леграндовский главный корпус больницы – бывшего несостоявшегося театра. Бережно поддерживавшийся и восстанавливавшийся, он дожил до 2005 года, когда больницы была выведена из его стен, вскоре пострадавших в пожаре. В последующие десять лет одно из самых ценных зданий Твери, имеющее огромное градостроительное значение, было буквально превращено в руины. Деградировала и была захламлена территория, на которую – в самый центр областного города – проник борщевик Сосновского. На глазах были уничтожены бывшие больничные дорожки, превратившиеся в грязные автомобильные колеи для жителей окрестных домов. Сомнительный доход от «оптимизации» больницы окупился постоянной городской проблемой от дикого пустыря на центральной улице, на восстановление которого требуются теперь огромные средства.

И все же этот пустырь должен ожить! Ведь это последний островок когда-то лучшего в городе парка, больничный комплекс, верно прослуживший государству Российскому свыше полутораста лет, место, связанное своей историей с выдающимися деятелями Тверского края и России.

Павел Иванов

[1] И.Ф. Глушкова и Ф.Н. Глинки, см.: Тверь в записках путешественников. Тверь, 2012. С. 162, 218

[2] Свод памятников архитектуры и градостроительства России. Тверская область. М., 2002. С. 216-217

[3] Тверь в записках путешественников. Тверь, 2012. С. 220

[4] Свод памятников архитектуры и градостроительства России. Тверская область. М., 2002. С. 75

[5] Там же. С. 221

[6] Там же. С. 275

[7] Там же. С. 227-228

[8] Тверь в записках путешественников. Вып. 2. Тверь, 2013. С. 206.

[9] Ротермель Б.Н. Тверь и тверские правители. Тверь, 2006. С. 102. (по: ГАТО ф. 466, оп. 1, №4497)

|

Метки: больница классицизм парк Росси Штенгель |

Для печати

К началу |

|