2021

Предисловие первое

Надо начать этот текст, а то он начинает меня положительно мучить как неродившийся ребенок. Долго я его вынашивал, откладывал. Но, наконец, уже слишком много всего набралось, надо писать.

Итак, Торопец. Пятьдесят лет назад Артур Адамович Галашевич написал книжечку «Торопец и его окрестности» из так называемой «желтой серии», написал в своем замечательном журналистском стиле, не просто как искусствоведческую штудию, а как книгу-приключение. Поэтому книжка, хотя по излагаемым фактам и устарела, читается до сих пор, до сих пор интернет-сайты полны цитатами из Артура Адамовича, несмотря на все его ошибки. В последний год перед его последним инсультом, когда я с ним толком познакомился (эх, жалко, поздно, поздно), он с удовольствием и некоторой гордостью рассказывал о своих старых похождениях по торопецко-пеновской тайге, которая с тех пор мало изменилась и которая, мне кажется, главная достопримечательность запада Тверской области. Именно она навсегда влюбляет в этот край.

Смешанные леса обрамляют макушку Валдая наподобие диадемы, тянутся от Торопца до Валдая, создавая дикий и одновременно приглашающий к себе ландшафт. Густые ельники перемежаются с чистыми борами, тут и там на взгорках попадаются фрагменты лиственных рощ с включениями клена, ясеня, а то и дуба. Болота лежат как кладези нетронутой земли. Даже привычные осинники и березняки приобретают здесь какое-то особое благородство и красоту. Человека в ландшафте мало – мало деревень. Но при этом везде человек оставил свои следы в виде курганов и городищ, следов заброшенных церквей и усадеб. Природа взяла свое – но как будто с сожалением, без безжалостности и равнодушия, которые везде видны на Русском Севере в заброшенных местах.

О существовании здесь некогда высокой художественной культуры догадываешься, еще даже не попав в Торопец. Догадываешься, замирая в предвкушении сказочного города уже задолго до него, провожая взглядом его беломошники и извилистые песчаные холмы, быстрые речки, мелькающие за деревеньками синие озера. Тут не могло не возникнуть великого искусства. И оно точно тебя встретит!

Как не любить Торопец… Хотя он очевидно не любит всех подряд. Он очень гордая кошка. Он вдали от всех городов и по сути ничей. Осташков, его сосед и родственник, ощутимо тверской; в XVII веке уже он сделал выбор в сторону Твери, туда потянулся своими каменщиками, монахами и иконописцами. А Торопец никуда не потянулся. Отданный сначала Смоленску, потом Пскову, он и к ним не особо прилепился, а уж к Твери и подавно. Порубежный город, никого не признающий из своих соседей, уважающий лишь столицы и им одним служащий, город грубоватых нравов, шального богатства и пышного искусства.

Странный образ: хлынувшие сюда после раздела Речи Посполитой евреи вывозили жемчуг ведрами. И вывезли богатство, которое не особенно-то и берегли потомки торопецких купцов. Не жалели, потому что Торопец был так несметно богат, что казалось – не убудет. Но убыло почти мгновенно. К началу XIX века купеческого Торопца уже не было.

Но оставался еще дворянский Торопец, древний, многолюдный, посконный и богомольный. Его смахнула с культурной карты отмена крепостного права. И задолго до 1917 года начали пустеть и рушиться богатые прежде усадьбы, чернеть и ветшать чудные иконостасы.

Последняя история Торопца, история двадцатого века, ничего особенно нового не внесла в его медленное угасание. Городу несказанно повезло – он мало пострадал в пламени войны. Но к тому времени примерно три четверти его художественных сокровищ было уничтожено. Уже немцы не увидели букета его лучших храмов на центральной площади, уже пустыми глазницами киотов зияли его еще стоявшие иконостасы. После войны частью были разобраны, а частью просто рухнули стены ветхих сельских церквей, потому что без бережения они уже сами стоять не могли. А беречь их стало совсем некому.

Так Торопец и остался – будто уснувший среди своей волшебной природы. Баю-бай, баю-бай. Ничего не останется, даже если кажется, что можно собрать крошки. Ангелы улетели на свои деревянные небеса, поросли травой погосты, забыты памятники некогда гордых дворян, под страхом проклятия завещавших помнить их вечно.

И теперь, идя по лесной дороге, слушаешь звуки этой вечной колыбельной природы, что всегда напоминает о краткости и суете человеческой жизни. И, как ни странно, от нее и успокаиваешься. Она поет о том, что гармония и красота – вечны, и, как знать, что может еще создать человек?

Предисловие второе

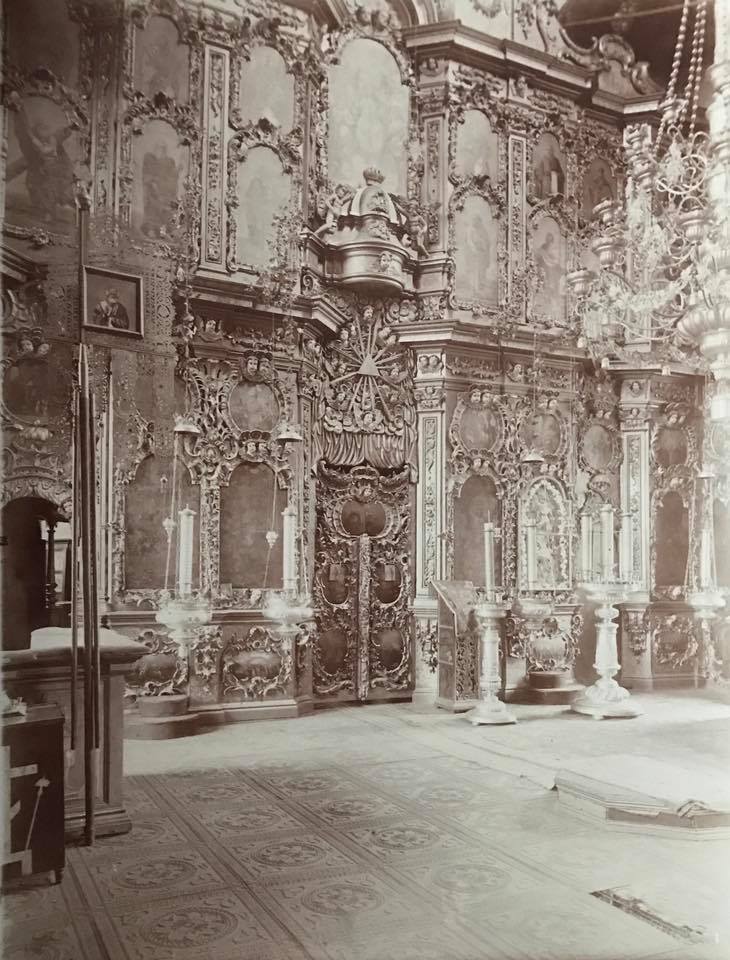

Несколько лет назад Татьяна Подстаницкая сделала группе, условно говоря, «друзей Торопца» совершенно сказочный подарок: отсканированные в высоком разрешении негативы экспедиции в Торопецкий уезд 1912 года, Николая Николаевича Соболева и Николая Дмитриевича Бартрама. Эти люди, как выясняется, были единственными учеными, кто запечатлел торопецкую красоту буквально накануне ее гибели. Кое-какие из результатов той экспедиции видел Галашевич, но и он не подозревал, насколько высоко стояло искусство фотографии в 1912 года, позволявшее рассматривать на каждом (!) оригинальном снимке самые мелкие детали.

В общем, примерно двести фотографий произвели не то, что фурор. Это был взрыв маленькой бомбы. Стало ясно, что за двадцатый век погибли несколько десятков художественных ансамблей XVII-XVIII вв., каждый из которых был сопоставим с очень хорошими, если не лучшими европейскими. И никто, как водится, не заметил.

История русского искусства напоминает дерево, у которого отрублено столько ветвей, что иногда непонятно, а, вообще, что это было. Мы едем изучать, например, елизаветинское барокко на дальнюю периферию, в какую-нибудь Старочеркасскую или Великий Устюг, стыдливо не признаваясь самим себе, что нам нечего предъявить в Москве или Петербурге из того искусства, которым буквально кипели эти города. И ладно еще Москва и Петербург. Кое-где под руинами в столицах еще уцелели, пусть и заставленные поздними ширмами, много раз реставрированные, но великие памятники. Провинция совершенно их лишена. По музеям остались крошки, значение которых понятно не всем не-специалистам. А вот так чтобы оно стояло - и ах! Такого почти нет. Под Торопцем не так давно угробили такое последнее.

Читателям остается поверить мне на слово. Но первое знакомство с торопецким барокко состоялось у меня задолго до того, как я впервые попал в Торопец, и довольно далеко от Торопца.

В конце 1990-х годов я оказался в компании одной тверской журналистки в Пеновском районе, где служил знаменитый тогда отец Михаил Лебедик. Знаменит он был тем, что героически служил в какой-то дикой и заброшенной церкви, и вот туда мы поехали.

Приехали мы осенью под вечер, перетерпев показавшуюся жутко долгой грунтовую дорогу, храм увидели уже в сумерках. Он был большой и очень ветхий, если коротко описать первое впечатление. Но внутри нас встретило нечто невероятное. Казалось, время остановилось пятьдесят, а то и сто лет назад, мы – в искусствоведческой экспедиции, и выступаем в роли первооткрывателей, ибо до нас тут никого не было.

На самом деле все было уже украдено до нас, а кое-что и возвращено, но тогда это было не важно.

Внутри тесной, старинной церкви, напоминающий альков барыни времен то ли Анны, то ли Елизаветы, стояло нечто с витыми колоннами и вот теми самыми ангелами из книжки Галашевича, которые отовсюду выглядывали, словно спугнутые воробьи. Какие-то из них свешивали ноги со сводов, другие глядели с иконостаса. Само пространство напоминало огромную рухлядную, и безумное обилие пыли этот эффект только усиливало. Казалось, со времени ухода последнего священника тут не изменилось ничего, и никто не убирался. Ветхие полинялые иконы, двери на кованых петлях, скрипевшие еще как при господах, старинные аналои с окладами от уже исчезнувших икон, хоругви и даже выносные слюдяные фонари восемнадцатого века. И все это было странных плотных охристого, голубого, белого, зеленого и розового цветов.

Никогда в жизни я не видел ничего подобного.

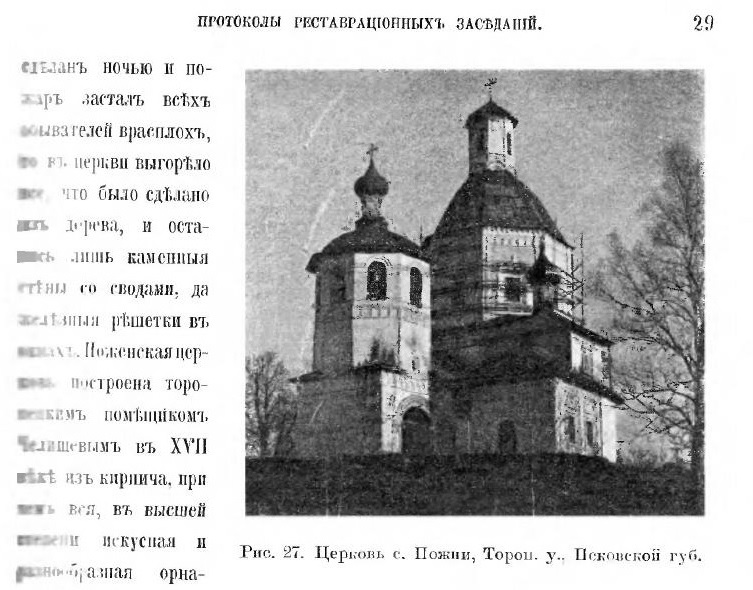

Гораздо позже, благодаря публикации архива Н.Н. Соболева и Н.Д. Бартрама, стало понятно, что такого добра под Торопцем сто лет назад было еще много. А до них Константин Случевский, который увидел в 1887 году (до пожара) храм в Пожне, медленно поднимал с пола челюсть, захлебываясь от восторга:

«Иконостас ее, многоярусный, липовый… в полном смысле слова чудо искусства… Обильно увешанный образами и медальонами, он может поспорить с лучшими резными иконостасами наших богатейших монастырей и лавр. Кто его делал? Предание говорит, что какие-то иностранцы, может быть пленные. Липовое дерево, из которого вырезаны все эти бесчисленные гроздья, листья, желуди, цветы, оставлено натуральным, и рисунка не сбивает ни позолота, ни окраска. Работа была так велика и трудна, что напоминает известные китайские образчики токарного и резного искусства, где в кубике имеется кубик, а в этом последнем еще третий, самый маленький; во многих местах иконостаса приходится видеть ветку или стебелек, вырезанный полным рельефом, с тем, чтобы под ними виднелся другой какой-нибудь цветок, в свою очередь весь, до деталей, отделанный…».

Случевский - это так для понимания - был жутким снобом и терпеть не мог искусство XVIII века. Его тонкий эстетский нос воротило от дивного барокко Великого Устюга, он остался равнодушным перед пышной Тотьмой, он вздыхал по поводу усыхающего в его время искусства Русского Севера. Лишь в Сольвычегодске в Благовещенском и Введенском соборах он как-то встрепенулся перед величием памятников Строгановых.

И вот такая реакция в Пожне!

Церковь эта была подожжена изнутри осенью 1911 года, то ли чтобы скрыть следы кражи, то ли из баловства, то ли от случайной лампадки – и выгорела вся.

От иконостаса в Пожне не осталось даже фотографий…

Как и от десятков других.

Мне досталось увидеть последний подобный храм.

Излишне говорить, что спустя несколько лет он был зареставрирован так, что теперь туристу в Отолове (а именно так называется место в Пеновском районе, где стоял последний торопецкий интерьер) делать совершенно нечего. Снаружи там нитрид титана, а внутри - современное «а-ля Софрино», от старины осталась разве что лепнина. Иконостас в 2010-х годах превратился в жалкое подобие себя самого (иконы все написаны заново в самом примитивном стиле «под Дионисия»). В значительной части обновлена и заменена штукатурка.

В общем, не забудем, не простим.

Читатель может подумать после этого длинного лирического введения, что вообще теперь незачем заниматься Торопцем. Но я спешу его уверить, что это не так.

Создано было так много, что все погибнуть без следа просто не могло. Увы, уже нет целых памятников.

Что же делать! Нам надо учиться смотреть в осколки зеркал. Это наш маленький шанс воссоздать когда-нибудь хоть что-то из утраченного былого. Будем учиться и верить, что ренессансы свойственны всякой культуре, кроме разве мертвой.

Глава 1. Истоки. Туфановы

Мы ничего не знаем о торопецком зодчестве и иконописании до середины XVII века, поэтому гадать о них совершенно бесполезно. Но когда город залечил свои раны от Смутного времени и начал бурно расти во второй четверти XVII века, одновременно с этим бурно начали строиться и церкви.

В Торопце насчитывалось в лучшие времена примерно двадцать церквей и три монастыря – гораздо меньше, чем в замосковных городах. Но зато здесь сильнее, чем в Подмосковье, сказывалась западнорусская привычка организовывать вокруг церквей братства – сплоченные, очень древние по своему происхождению коллективы со своими привычками и порядками, среди которых обязанность ходить на службу была даже не самой главной. Наблюдая за торопецким населением по переписям и ревизиям, удивляешься, до чего тесно переплетались в городе купечество и духовенство. Купец мог рукоположиться, потом стать «черным» (овдоветь), но при этом продолжать владеть крепостными служителями. Священник (если он рукополагался по выбору прихода) сохранял все свои старые привычки, по сути продолжал оставаться купцом, лишь юридически выходя из состава тяглого посадского населения. До конца XVIII века в Торопце явно сохранялись приходские выборы причта – когда в иных местах об этом уже и думать забыли. Вот поэтому все священнические фамилии Торопца – Туфановы, Щукины, Семевские, Побойнины и, конечно, Белавины – это фамилии купеческие, посадские, выдававшие из своей среды лиц, которым не по статусу, а по интересу больше остальных нравилось быть в храме Божием. Они и породили множество любопытных, очень живых священников позднейшего времени и величайшего святителя двадцатого века – патриарха Тихона.

Иконописец был в Торопце фигурой странной. Мы ожидаем видеть в старом русском иконописце такого маэстро, который в своей студии, молясь, постясь и слушая радио Радонеж (как шутили двадцать лет назад семинаристы), короче, отстраняясь от суеты, предавался благочестивому иконному творчеству. Оценивая количество храмов Торопца, мы ожидаем увидеть тут немалые стройные ряды бородатых и мудрых мастеров, денно-нощно выполняющих купеческие и монастырские заказы.

В действительности большинство торопецких иконописцев было людьми, очень тесно интегрированными в жизнь города, нравы которого в XVII-XVIII веках были ого-го (по нашим понятиям). И наилучшим способом сохранить при благочестиво-постном занятии какую-то совесть и приемлемые средства к существованию было для них принятие священнического или диаконского сана. Это происходило не сразу и не обязательно, но довольно часто и означало отсутствие этих лиц с этого момента в переписях – и в, частности, в тех, где указывалось занятие человека. Сколько точно священников и диаконов подрабатывали в Торопце иконным ремеслом, мы не знаем, а переписи об этом умалчивают.

Торопецкие переписные книги – удивительный случай – изданы задолго до революции в 1888 году. Они позволяют нам заглянуть в мир торопецкого посада, не прибегая к сложной работе по езде в архив и разбору плохо читаемой скорописи. Книга эта называется «Материалы для истории города XVII и XVIII столетий» и сама по себе показательна. На средства московских купцов Аксеновых и Боткиных, родом торопчан, труд подготовили к печати известные русские историки Иннокентий Николаевич Николев и Николай Александрович Найденов. Цитировать я буду эту книгу постоянно и обозначать ее буду, как принято в научных публикациях «Николев, Найденов. С. …» - и цитируемая страница. Примерно то же значение для нашего исследования имеет обобщающий труд протоиерея Владимира Щукина по торопецким храмам, вышедший в 1906 году. Ссылки я буду давать на «Псковские епархиальные ведомости» за этот год, где этот труд и был опубликован. У Щукина есть еще труды о храмах Торопца, но более частные, они нам потребуются меньше. Ну, и, конечно, главным источником, благодаря которому вообще можно говорить о художественном мире Торопца не как об абстракции, являются записные книжки Николая Николаевича Соболева. Пока они не изданы, читателям остается верить моим цитатам. Но издать их стоит – это важное дополнение к фотографиям, дающим окошко в ту исчезнувшую Россию. В остальном, я не буду соблюдать все строгие правила научной публикации – ибо я хотел бы, чтобы как можно больше людей, просто любящих русское искусство и, конкретно, Торопец, могли все это без затруднений читать.

Почти наверняка можно сказать, что в Торопце в XVIII столетии одномоментно работали три-четыре мастерские – не больше (правда, неизвестно, сколько в них в каждой насчитывалось человек). Больше, как ни странно, и не требовалось, а экспорта иконописцев, как это было в Осташкове, в Торопце не сложилось. Если храмы строились массово, а иконописцев не хватало, то приделы могли стоять без отделки десятилетиями. Это никого не беспокоило.

Ранние храмы Торопца напоминают постройки Москвы своего времени. Из камня здесь начали строить довольно рано. Уже в XVII веке каменными были Никольский (1666) и Корсунский (1675) соборы, а затем к ним прибавились храмы Воскресенский (1690-е), Казанский (1698), Преображенский (1706), Предтеченский (1704), Ильинский, Успенский, Архангельский, Пятницкий (все в основе – конца XVII - начала XVIII вв.), собор Небина монастыря (1717) – плюс еще целая россыпь каменных храмов в уезде (в Кудине (1705), Пожне (1709-1714), Речанах (1706), Чистом (1720), Троицком (до 1740) и так далее). Да кроме того всюду по селам создавались церкви деревянные. Эти ранние храмы уже не просто московские постройки, занесенные в провинцию. Они тяжелы по пропорциям, их справедливо сравнивают с псковскими храмами, будто вылепленными рукой, они исполнены часто неискусными строителями, но зато их фасады исключительно декоративны, их наличники богато украшены тонкой резьбой.

Эти храмы обильно украшались иконами и иконостасами, от которых уже кое-что сохранилось.

Самая ранняя сохранившаяся торопецкая икона (не считая, конечно, Корсунского чудотворного образа) - «Дмитрий Солунский в житии», подписная, датированная, «труд многогрешного изографа Григория Туфанова», (Щукин. С. 547) и другие в нижнем ряду Благовещенской церкви. Псковский музей датирует эту икону (удивительно, но она уцелела) 1660 годом, Щукин – 1671-м. Икона была увезена перед Первой Мировой войной в Псков и хранится там, пережив, конечно, множество приключений. Она до сих пор под записями, хотя понятно, что это выдающееся произведение.

Торопец не гремел на всю Русь своими иконописцами, их не вызывали в Москву, возможно, поэтому иконописное дело не было здесь массовым. «Казенный иконописец» в 1680 году в Торопце числится всего один – именно Григорий Туфанов (Николев, Найденов. С. 209), мастер «Дмитрия Солунского».

У упомянутого Григория Туфанова были два сына – Георгий (Григорий?) и Лаврентий. От них-то сохранилось больше икон, чем от всех остальных. Точнее, даже не от них, а от второго из братьев – Лаврентия. Целых девять икон пока известно всего, из них Лаврентия - шесть.

Биография его, с одно стороны, типична, а с другой – это такой закрученный сюжет, в котором где-то судьба влечет, где-то тащит, а где вообще непонятно что.

В «Словаре русских иконописцев», за вычетом «искусствоведческой воды» и ссылок, вот такой общий список, что про него известно:

«В Новгороде в церкви Спаса на Ильине улице находилась икона Благовещения с надписью: «7206 [1697–1698] образ сии писали диакон Григорий и Лаврентий Григорьевы дети Туфиновы Торопченя».

В 1702–1705 гг. Лаврентий Туфанов по царскому указу развозит из Оружейной палаты клейменую бумагу по городам: в Торопец, Великие Луки, Старую Руссу, в Заволочье и др.

В 1704–1705 гг. писал иконы для Преображенского собора Копорской крепости по заказу князя А. Д. Меншикова. На иконе Богоматери Тихвинской в местном ряду, где на поле был изображен сам А. Д. Меншиков, была надпись: «1704 г. образ сей Тихвинския Пресвятыя Богородицы писан по приказанию генерал-губернатора князя Александра Даниловича Меншикова, а написал торопецкий купец Лаврентий Туфанов». Подпись Лаврентия Туфанова была также на других иконах местного ряда: «Петр и Павел», «Архидьякон Лаврентий», «Преображение», «Александр Невский», «Алексей человек Божий», «Архидьякон Стефан». На одной из них была надпись: «1705 г. писал торопецкой крепостной избы подъячий Лаврентий Туфанов».

В 1705 г. по приказу губернатора А. Д. Меньшикова «за рукою» коменданта г. Копорья Римского-Корсакова Лаврентий Туфанов едет из Копорья в Москву для приобретения материалов для иконописания. В Торопце подвергается притеснениям со стороны торопецкого коменданта Алексеева (Челобитная Лаврентия Туфанова от 23 сентября 1706 г.)

В 1715 г. написал икону, которая находилась в Спасо-Всеградской церкви г. Вологды.

В 1717 г. им была написана икона Богоматери Тихвинской, которая находилась в нижнем храме Николо-Морского собора в Санкт-Петербурге. На ней была надпись: «Изображение и мера подлиннаго чудотворнаго образа Одигитрии Тихвинской. Образ сей писан 1717 г., писал Лаврентий Туфанов». Об иконе известно, что она писалась не для этого собора, а была кем-то принесена туда до 1802 г.

В 1718 г. работал на жаловании в Кирилло-Белозерском монастыре. В 1730 г. пишет в монастырь большую партию икон преп. Кирилла: «…В городе на Беле озере у иконописца Лаврентия Туфанова взял я, нижайший, оставших по подряду написанных св. образов чудотворца Кирила белоезерского восемь и достальные деньги по рощету за оные образа ему… 2 рубли 50 копеек отдал… Образа послал в Кирилов монастырь с конюхом… Подряжен был писать 30 образов преподобного Кирила половину на золоте, а другую — на красках»

В эти же годы работает в Усть-Шехонском монастыре. В Троицкой церкви монастыря справа от царских врат была икона «Св. Троица», слева – «Богоматерь Тихвинская» с клеймами сказания, на которой была надпись: «1730 году написан образ сий в Троицком монастыре усть Шексны при игумене Иакове, а при наместнике Михие, з братиею. Образ сий писал Лаврентий Туфанов».

Из этого изобилия сохранились шесть произведений:

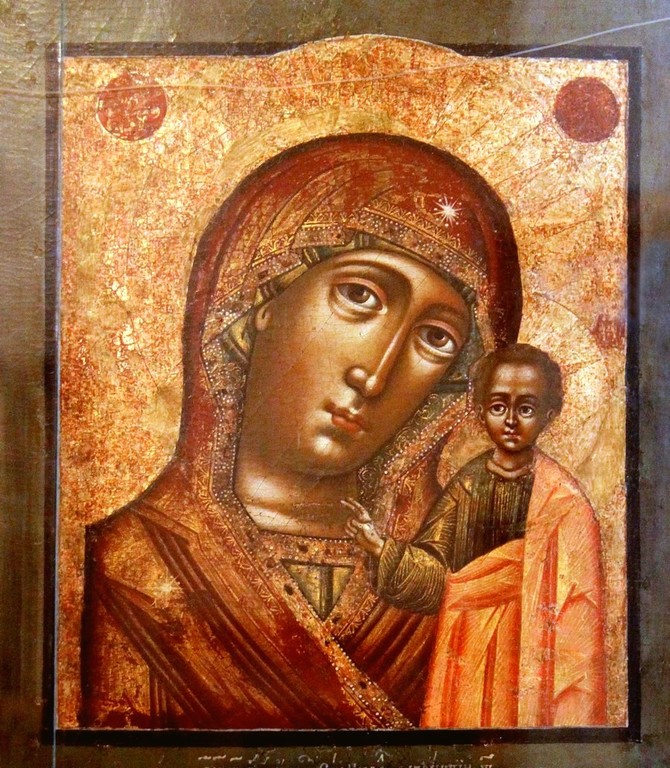

1. «Спас Вседержитель». 1692 г. ГРМ. Инв. ДРЖ 960. 30,8х26,5 см. Пост. в 1913 г. из колл. Н. П. Лихачева. Подпись белилами по нижнему полю: «Лета 7200 (1692) го году написал сий образ иконописец Лаврентий Григорьгиев сын Туфонов торопченин»

2. «Похвала Богоматери - Прежде Рождества Дева». ГРМ. Инв. ДРЖ 2198. 32,3х27,1 см. Из Кирилло-Новоезерского монастыря. Подпись на нижнем поле: «1700-го сей образ писал Лаврентий Туфанов».

3. «Богоматерь Казанская». Москва, частная коллекция.

4. «Николай Чудотворец». 1716 г. КБМЗ (Кирилло-Белозерский музей-заповедник). Инв. ДЖ 34. На окладе выгравирована надпись: «(1716) образ сий писал Лаврентий Туфанов».

5. «Проповедь Иоанна Крестителя». КБМЗ. Инв. Дж 124. На нижнем поле надпись: «…ре…тий Туфанов»

6. «Богоматерь Казанская». 1717 г. Тотемский краеведческий музей. Инв. 9586. 32 х 28,2 см. Из Сретенской церкви г. Тотьмы. Надпись: «717-го образ сий писал Лаврентий Т.» Икона не упоминается среди старых икон этой церкви и попала в Тотьму, скорее всего, вместе с утварью деревянной церкви Усть-Стрелецкой слободы, вотчины вологодского Спасо-Прилуцкого монастыря или каким-то частным вкладом.

Ну и что? Скажете, список как список? Ну, ушел мастер за заказами на Север, ну, бывало так в те времена. Вон, Кирилл-Корнилий Уланов в эти годы тоже ушел из Москвы скитаться, а был и вовсе царский мастер. Если не знать Туфановых, то может показаться, что и здесь ничего интересного. Но мы-то знаем.

Туфановых было в Торопце довольно много. Однако с середины XVII круто в гору пошел род Гавриила Туфанова, купца, в 1678 году имевшего двух сыновей – Ганьку и Гришку. Судьбы у братьев сложились, мягко говоря, по-разному. Гришка – это папа Лаврентия и Георгия-Григория. А вот Ганька превратился со временем во всемогущего бургомистра Гаврилу Гавриловича Туфанова, который в 1706 году, заручившись поддержкой Петра I, раздавил нелюбимого им торопецкого коменданта Антона Алексеева (последний, видимо, наложил на себя руки, когда его вызвали в Преображенский приказ – историю эту рассказывает Петр Иродионов). Это был не первый случай, когда Туфановы раздавили конкурента в торопецкой власти: в 1689 году Гавриил и Григорий Туфановы таким же образом уничтожили местного Гракха, стоявшего за «середних и молодших людей» – выборного земского старосту Максима Заозерского. Неизвестно, кстати, успел ли тот бежать или, как потом Алексеев, «скоропостижно помер».

Гавриил Туфанов ездил торговать за рубеж, вывозил туда ценные и (по мнению некоторых) запрещенные товары. Человеком был крутым и в гневе страшным. Сам мог ударить «дубьем смертно» не понравившегося ему представителя местной власти, но обычно предпочитал убирать неугодных, прикрываясь братом и племянниками. Как бы его родственники, а не он, были чем-то недовольны. Интересно, что они, иконописцы, по этому поводу думали?

Верхом игры Гавриила Туфанова стало использование его собственной жены. Весной 1706 года, когда в Торопец заявился Петр I (принимал внезапно нагрянувшего царя Туфанов), пред очами самодержца была выведена жена Гаврилы Туфанова, одетая «в немецкое платье». Петр от души похохотал над тем, как неумело торопецкая купчиха Марья Туфанова (ей, к моменту визита царя примерно пятьдесят лет, то есть дородная еще такая баба) в этом платье, что называется, «ступала». (Николев, Найденов. С. 24)

Похохотал царь – но потом эту историю не забыл. И Туфанову доверял. Ну, а тот уже пользовался этим доверием по-своему.

В общем, Лаврентий Григорьевич Туфанов, хотя вроде бы должен был радоваться, находясь в партии победителей, после 1706 года покидает Торопец.

В самом Торопце его с тех пор похоронили - задолго до смерти. С 1710-х годов он исчезает даже из поля зрения собственной жены, которая числилась с тех пор по переписям вдовой (при живом-то муже, которого носило по вологодским землям) и сдавала свой дом совсем уж бедноте (а может, специально приняла мальчика в дом, чтобы иметь какую-нибудь поддержку – мы не знаем). Пропал ли он Лаврентий Туфанов для торопчан на самом деле, или он кулуарно договорился с дядей о своих дальнейших планах, и том, чтобы тот сделал все для того, чтобы ни одна живая душа о пропавшем иконописце в радиусе двухсот верст не вспомнила? Может быть и второе. Туфановы стали наследственными бургомистрами Торопца, в 1720-х годах Гаврила Гаврилович мог уже не беспокоиться, что кто-то пикнет против его мнения.

А что думала жена Лаврентия... Может, от нее-то он и сбежал? И почему у них детей не было?

Вот единственное, что имеется в переписях об иконописцах Туфановых вообще, и, в частности, о Лаврентии (в 1723-1724 гг.):

«˂Торопчане˃ живущие в чужих дворах и местах…

Юрья Аксенов сын Трефильев, 16, двор и место бывшего подъячего Лаврентьевской жены Туфанова вдовы Дарьи Ларионовой дочери. Живет безоброчно питается черною работою, в оклад не обложен и податей никаких не платит за малолетством и за скудостью. Живет в Седельникове переулке в приходе церкви Николая чудотворца…». (Николев, Найденов. С. 114).

Локализация места жительства Лаврентия Туфанова - это любопытно, хотя, увы, не позволяет ткнуть пальцем в карту и поставить какой-нибудь памятный знак. Мол, «здесь жил». Все Туфановы были прихожанами Никольской церкви: и великий и ужасный Гаврила Гаврилович Туфанов, и его самые скромные захребетники и подсоседники. Где-то рядом с церковью были Седельников и Костин переулки, где они жили, но где это именно – нужно еще разбираться.

Сегодняшняя Никольская церковь забыла Гавриила Туфанова. Это нарядный, до некоторого даже лоска отремонтированный снаружи храм, скорее, призванный напоминать о московских истоках торопецкого зодчества. Очень примечательно необычайно раннее завершение его восьмериком (скорее всего, что это результат достройки 1697 года, но все равно – очень рано), интересно изразцовое убранство. Но это – только внешне. В интерьере живопись примерно 1802 года, уже другой эпохи.

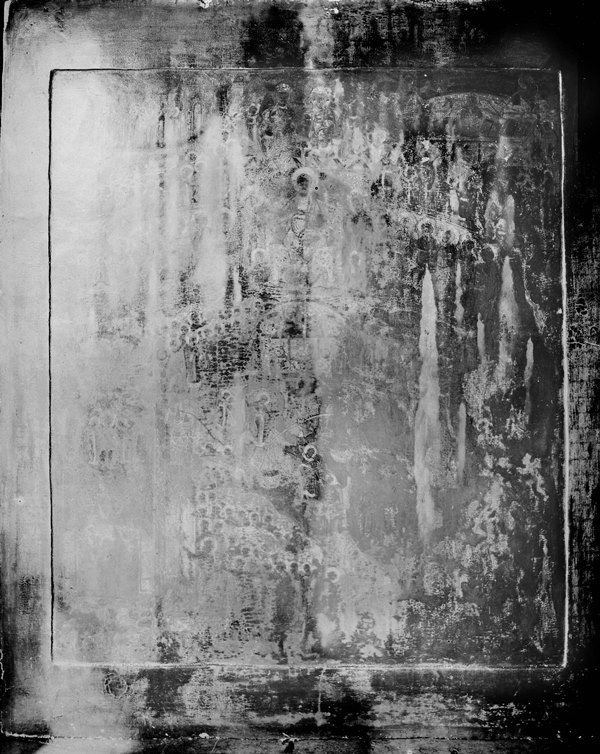

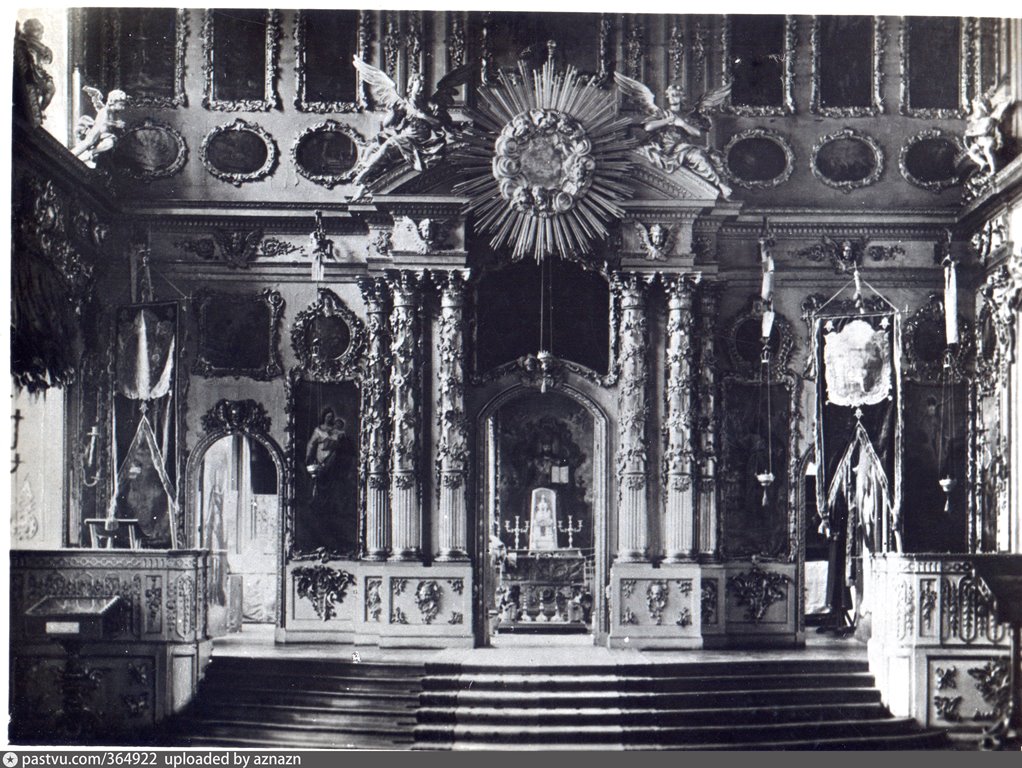

Но кое-что осталось. Высоко, под самым куполом, уцелел переживший немцев и наших, всех вандалов и реставраторов старинный крест, единственный оставшийся от роскошного резного иконостаса, судя по всему, 1722 года, и, значит, установленного на средства Туфановых и до революции лучшего из ранних иконостасов Торопца. Из всех больших иконостасов Торопца он – старейший и впервые украшенный скульптурой.

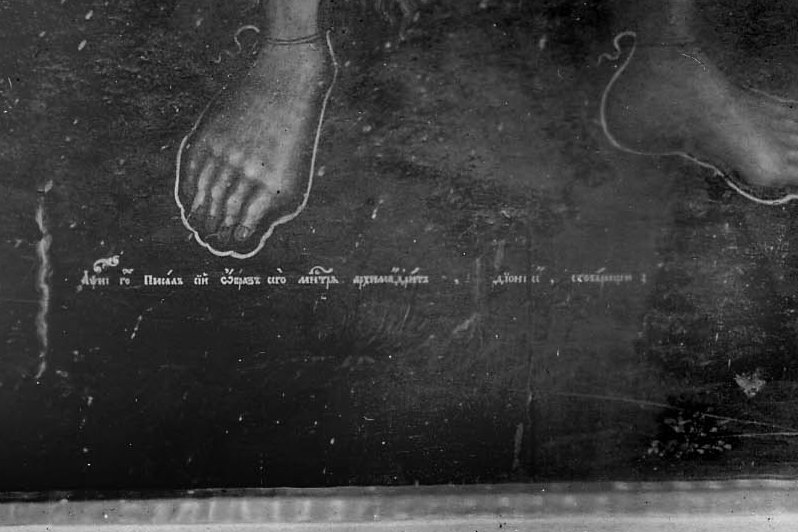

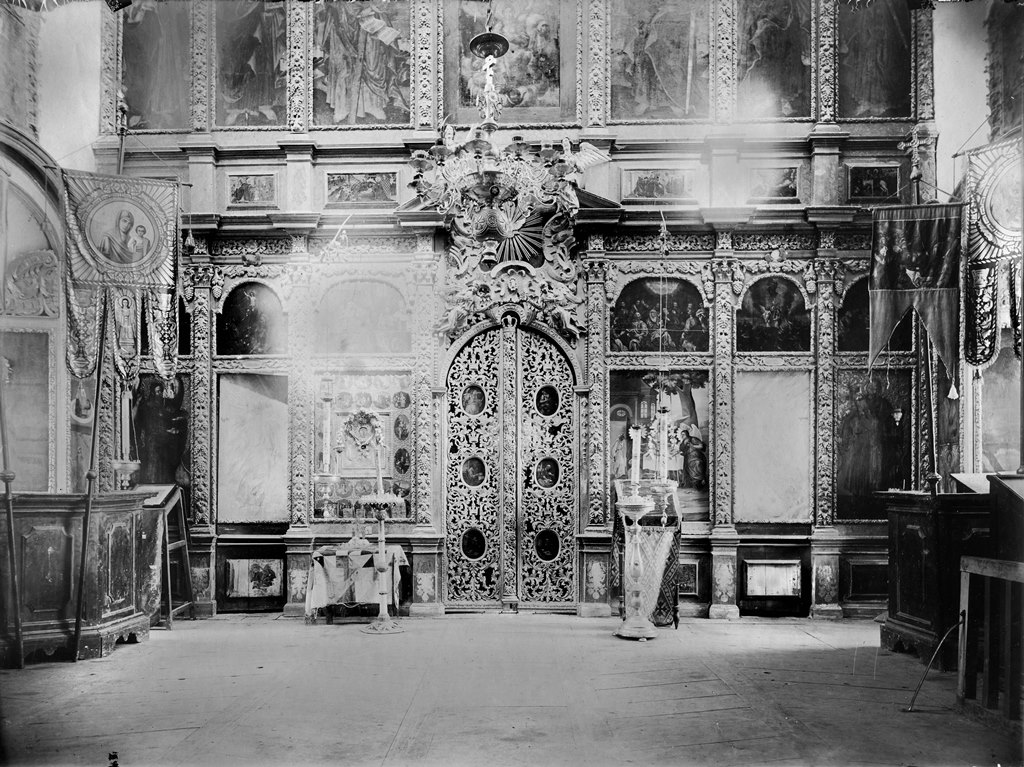

Иконостас сфотографирован. К сожалению, густая потемневшая олифа икон не поддалась даже длинной выдержке фотоаппарата Николая Бартрама, и только черные тени святых видны среди пышной, «флемской» резьбы колонок и тумб. Одну икону – «Троицу», прекрасной работы конца XVII или начала XVIII века – Бартрам сфотографировал отдельно. Может быть, ее спасли в 1930-х годах, и она где-то живет в запасниках? Кто знает, может быть уцелели и какие-то другие фрагменты этого ансамбля среди неатрибутированных произведений столичных и частных собраний. Хочется верить...

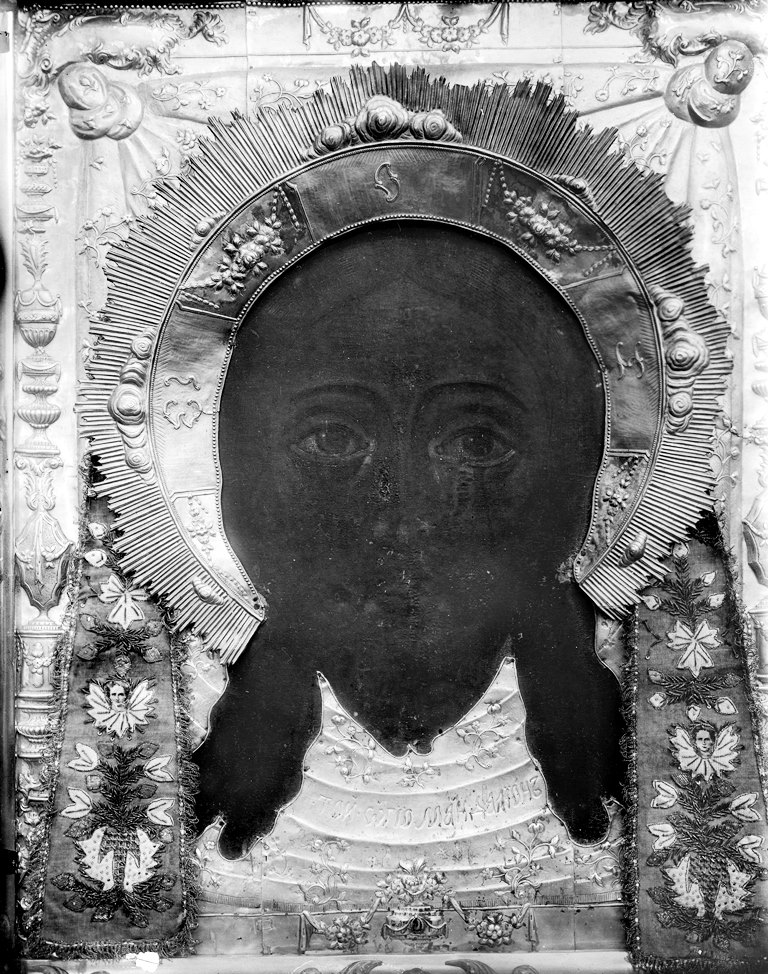

А на месте только черный, будто закопченный Христос глядит со своей вышины, как глядел он когда-то и на седого могучего старца, не боявшегося царей и вельмож. Боялся ли Туфанов Бога? Жалел ли о жизни, знал ли за собой грехи? Или считал, что именно так должен был вести себя настоящий купец, торопчанин и истинный хозяин этого города?

Молча смотрит Христос.

…Пока Лаврентий Туфанов с котомкой за плечами топал со случайными обозами из Вологды в Кириллов, вряд ли подозревая, что идет путем шедшего тут за двести лет до него Дионисия, кто-то же работал в Торопце? Было же кому выполнять обычные рядовые заказы?

Собственно, брат у него остался. Три его подписные работы сохранились:

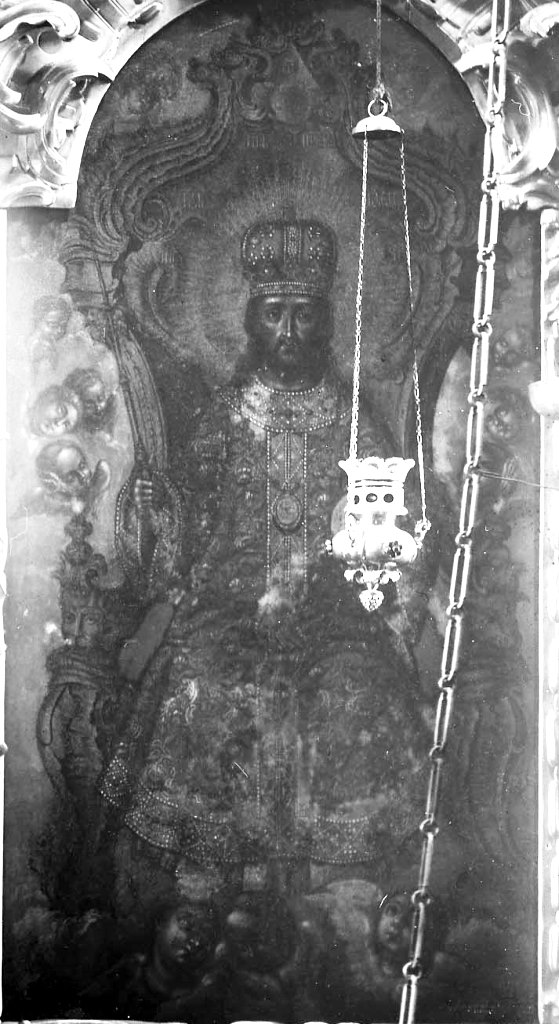

1. Георгий Терентьев Зиновьев, Георгий Туфанов. «Царь царем». 1694 г. ГТГ. Инв. 24390. 144х77 см. Пост. из фонда МОНО в 1930 г.

На фоне, внизу слева, подпись: «202 (1694) году писал сий образ зограф Георгий Терентиев сын Зиновиев, учеником Георгием Торопченином».

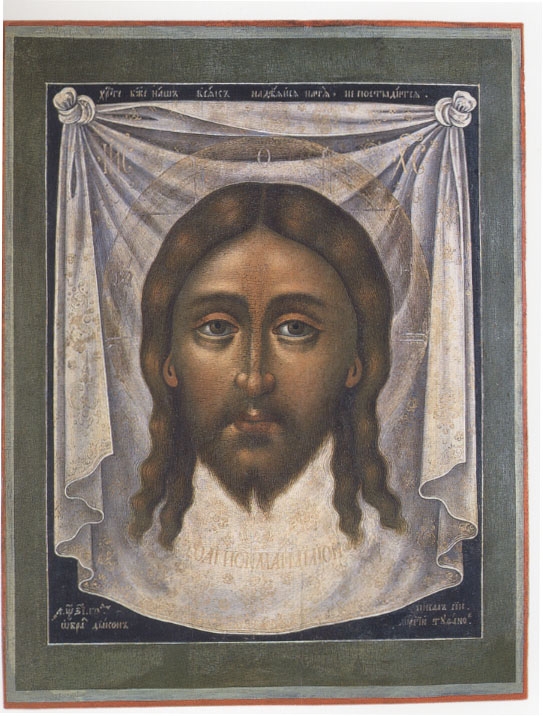

2. «Спас Нерукотворный». 1698 г. ЯХМ. Инв. 13 И 1349. 54,5х46 см.

Подпись: «206 году писал сий образ изограф диякон Георгий Туфанов».

3. «Спас Нерукотворный». 1717 г. Собрание С.Н. Оскерко в Москве. 58 х 44,5 см. Надпись на фоне в нижних углах: «1717 году писал сий образ диакон [Ге]оргий Туфанов».

Помимо оставшегося «на хозяйстве» Георгия Туфанова, принявшего в 1690-х годах сан диакона и, как видим, учившегося несколько лет у самого Георгия Зиновьева в Москве (такая «командировка» стоила денег!), в первые десятилетия XVIII века в городе еще гремел архимандрит Дионисий «со товарищи», писавший известные только по описаниям и фотографиям иконы для Небина монастыря.

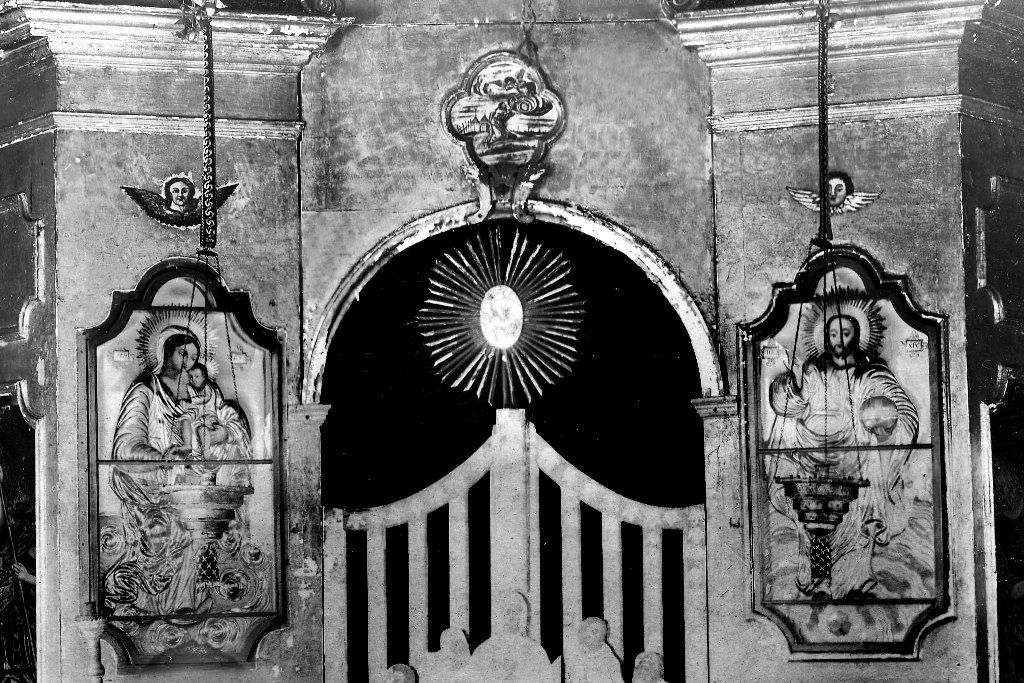

Одна из них даже сфотографирована. Это нижний ряд иконостаса Троицкого собора Небина монастыря.

Фотография Н.Н. Бартрама скажет о ней лучше описаний. Икона «Иоанн Предтеча ангел пустыни» с авторской подписью была там не единственной. Но увы, фотографий многих из них нет даже на общих планах. Видел эти иконы протоиерей Владимир Щукин, оставивший о них такой отзыв:

«В средней части ˂церкви˃ выделяются своей оригинальной живописью иконы Страданий Господа и изображение Страшного Суда. Почти все иконы в этой церкви писаны самими монахами в начале прошлого столетия; почему многие из них отличатся своей безыскусственностью и имеют следующую надпись «лета 1718 года написал сей образ архимандрит Дионисий с товарищи». (Щукин В.Д. Троицкий третьеклассный мужеский монастырь в городе Торопце Псковской епархии. СПб. 1896. С. 8-9)

Вторая из известных крупных работ этого мастера существовала в погосте Пятиусове под Торопцем, где в каменном храме 1766 года хранилась часть утвари из старого деревянного храма. Записные книжки Соболева: «1705 году месяца маия, - написано было на иконе Святой Троицы, - писан сей образ игуменом Дионисием против чудотворцева образа, что в монастыре преподобного отца нашего Сергия Радонежского чудотворца по прошению Артемия Иванова сына Челищева». Икона Богоматери в этом же иконостасе имела надпись: «1705 года сия икона изображение истинное с чудотворного образа Пресвятыя Богородицы и Приснодевы Марии что в соборе стоит в Москве».

И, наконец, на иконе Спасителя: «Писал сей образ 1705 года игумен Дионисий да диакон Георгий по прошению стольника Артемья Иванова сына Челищева».

Дионисий в 1705 году был еще игуменом, а далее стал архимандритом, хотя формально монастырь уже с 1670 года управлялся архимандритами. Интересно, не был ли и Дионисий кем-то из Туфановых или их родственников? Во всяком случае, сомневаться в его помощнике «диаконе Георгие» как том самом знаменитом иконописце и племяннике торопецкого бургомистра оснований никаких нет.

Мы не знаем, диаконом какого храма был Георгий Туфанов – может быть, и Небина монастыря. Не знаем, как стал одним из «сотоварищей» игумена Дионисия. Не знаем, почему в 1697 году в Новгороде в Спасе на Ильине он (?) записан Григорием Туфановым, а в 1694 году и затем и всегда пишется Георгием. Возможно, по ошибке.

Вопрос об этом стоит так потому, что известен еще один Туфанов - диакон Петр Григорьев Туфанов, который писал в 1750 году иконы для Ильинской церкви в Торопце (Щукин. С. 455). Иконы этого Петра Туфанова не сохранились (как и Ильинская церковь). Кто этот Петр и сколько ему было лет к 1750 году, в открытых источниках я не нашел. Может быть это последний из сыновей Григория Туфанова-отца. В таком случае, этот Петр Туфанов в 1750 году уже был немолодым человеком, в массовом церковном украшательстве после пожара 1758 года он не участвовал.

Из «сотоварищей» архимандрита Дионисия известен (из записей Соболева) по имени еще один – «черный диакон Алексий Богоявленский». Богоявленский - это не фамилия (таковых в ту пору у духовенства еще не было), а указание на место его служения. Богоявленский храм тогда был еще деревянным и стоял в крепости, будучи «осадным» храмом Небина монастыря на его подворье.

В связи с утратой раннего монастырского архива проверить многие факты сложно. Но, как ни странно, «черного диакона» Алексия вычислить можно, анализируя изменение состава посадского населения. В Торопце, как выясняется, в петровские времена было всего несколько человек, кроме Туфановых, кто писал в те годы иконы. В частности, было одно семейство, где иконописное ремесло передавалось по наследству и даже фамилия у них была – Иконниковы (или, в разговорном варианте – Аконников).

Так, в 1710 перепись указывает их состав и занятие: «Алексей Иванов сын Аконников 30 лет, отцу ево Ивану 80, матери Аксинье 60, брат ево Иван 23, сестра Марфа 18, промысел у него иконописец». (Николев, Найденов. С. 35)

Это, в отличие от Туфановых, были люди бедные. У Алексея Иванова, кажется, не было жены (либо она умерла), так что его переход в духовное сословие сопровождался принятие статуса «черный». Другого в Торопце «черного диакона Алексия» просто не было. Из посадского населения он, таким образом, вышел.

Но брат его остался в посаде, впрочем, продолжая терпеть нужду и бедность:

«˂Торопчане˃ написанные в 1710 году бездворные и кормящиеся Христовым именем, а ныне своих дворов купленных и мест не имеют, а именно:

…Иван Иванов сына Иконников, 43, двор и место, в котором он живет, Торопецкого салдата Ивана Афанасьева сына Лутонина, из найму по 20 алтын 2 д. в год, имеет мастерство иконного писания… живет на горке, в приходе церкви Благовещения Пресвятыя Богородицы. Жена ево Акулина Никифорова дочь». (Николев, Найденов. С. 99)

В 1763 году из этого семейства будет жив его младший сын Максим Иванов сын Иконников, 30 лет с малолетними сыновьями (Николев, Найденов. С. 184). Неизвестно его ремесло, но, скорее всего, он тоже был иконописец.

От их работ не осталось ничего, даже фотографий.

Потемневшие древние иконы с потрескавшимися левкасами, к сожалению, плохо поддавались черно-белой фотосъемке. Бартрам пытался. В одном из сельских торопецких храмов (в погосте Пожоги) он сфотографировал такой «Страшный Суд», скорее всего, начала XVIII века (основа уже по гравюре, как можно рассмотреть). Подобный был и в Небине монастыре, очевидно, великолепный и интересный многими нетипичными, а то и прямо фольклорными иконографическими деталями. Но матовая олифа не позволила сделать качественных изображений.

Иконы – и небинская, и эта – не сохранились…

Торопец преподносит нам еще один сюрприз, когда мы хотим разобраться с его мастерами. Дело в том, что иконописцы, как видим, в нем были, хоть и немного, а вот строителей своих в городе не было. Несколько раз пересматривал я список посадского населения – но нету их.

Сужу по 1723 году, но ведь потом положение сильно не изменилось. Купец в каменщики не переквалифицируется, а весь город состоял именно из купцов и сравнительно небольшой прослойки посадских мастеровых самых необходимых профессий – портных, сапожников; с полдюжины было семейств кузнецов. Были в 1723 году в Торопце рыболовы. Много кожевников – и над Торопцем в эти годы разносился, скорее, запах кож, чем запах рыбы (иные купцы держали целые кожевенные заводы).

Из творческих профессий отмечены кроме иконописцев как минимум пять семейств серебренников. Серебренниками город славен; церковная утварь изготавливается до конца столетия в Торопце великолепная.

Но не было ни одного (!) профессионального каменщика. И это не ошибка составителей переписи. Дело обстояло именно так – городского цеха каменщиков здесь не было, и это видно из того, что построено в городе.

Главным аргументом, что в Торопце не было городских строителей, служит то обстоятельство, что в Торопце не появилось «образцового здания», которое затем сто лет все копировали и хотели повторить. Хотя здесь были и каменный собор с чудотворной святыней, и собор уважаемого Небина монастыря, но в середине XVIII века бурное новое строительство в городе никак или почти никак на них не ориентировалось.

Кроме того, как показывают наблюдения в разных городах России, если город порождал своих строителей, строительную деятельность в нем можно сравнить с кругами на воде: чем дальше в уезд, тем она слабее и хуже. Но качество построек в Торопецком уезде совсем не таково. По мере удаления от Торопца оно не ниже, а часто даже выше, чем в городе. Строительство в уезде ведется с конца XVII века с такой же интенсивностью, как и в городе, без привычного для городов с «городскими строителями» опоздания на десятилетие-другое. Такие постройки, как Псовец, Песно, Пятиусово, Отолово не встречаются в виде «улучшенных оригиналов» в Торопце. Самые лучшие и типичные торопецкие церкви 3 четверти XVIII века «по образцу храма усадьбы Знаменское» в городе и уезде одинаковые. Иконостасная резьба и лепнина в храмах уезда в целом не хуже, а то и лучше, оригинальнее и разнообразнее, чем в городе.

Наблюдение об отсутствии многих мастеров в Торопце справедливо относительно не только каменщиков. «Кафлинные мастера» (изразечники) в Торопце, по документам 1720-х годов, - только одна семья: Семен Петров сын Байбаков, 25 лет с отцом Петром Юрьевым Байбаковым 65 лет. Но они не коренные посадские люди, получившие такое ремесло от своих предков – это отставные солдаты, записанные в 1724-1726 годах в торопецкий посад (Николев, Найденов. С. 130).

Изразцы как раз и появляются в Торопце в это время на церквях. И потом их больше не будет. Случайность ли?

Но если в Торопце не было своих каменщиков, то кто строил в городе? Ну, во-первых, имелись плотники (в это время это специалисты, из среды которых выходили и каменщики), но это тоже пришлый народ: приписанные по указам 1720-х годов в посад отставные солдаты и их дети, люди, не входившие изначально в число посадских. Их немного. Григорий Григорьев Манушкин, 35 лет, у него сын Козьма 2 лет, Иван Васильев Лаптев, 60 лет, Иван Фомин Муравьев, 60 лет, Андрей Тимофеев сын Пестинский, 65, Степан Степанов сын Шишилов, 80. (Николев, Найденов. С. 129-130). Понятно, большинство из них сами они уже не работали. Но кто-то и работал, обучая учеников. Может быть из среды этих учеников и сформировалась какая-то из артелей каменщиков, работавших в городе.

И все-таки мало. Мало для того обилия работ профессиональных каменщиков, резчиков, да и живописцев, которые в Торопце имелись в этом столетии. Нельзя создать большую школу, имея по два-три человека нужных специальностей в городе, да и то в основном пожилых. Не из воздуха же они взялись?

А вот в некотором смысле – из воздуха. В смысле, что город не находился в безвоздушном пространстве, а был окружен густонаселенным уездом, где можно было без труда найти подходящих мастеров. Эти мастера в уезде Торопца, где почти не было монастырского землевладения и государственных земель, были, конечно, чьи-то – то есть крепостные люди тех или других помещиков. Рабы, как бы кое-кто сказал.

Хорошенькие это были рабы, если создали такое!

Крепостных работников в начале XVIII веке в Торопце имели не только помещики, но и купцы и даже священники. Судьбы у них были разные. Часть при каких-то обстоятельствах получала свободу и записывалась в посад. Не исключено, что и из их среды выходили иконописцы, плотники, каменщики, штукатуры. Объем работ в городе того времени давал возможность трудоустроить многих таких специалистов-ремесленников. Но большинство и были, и остались до смерти крепостными. Их могилки давно забыты на деревенских торопецких погостах, их имена неотличимы от десятков имен других дворовых в ревизских сказках.

Мы, вероятно, никогда не сможем определить всех этих мастеров (если только судьба не подарит нам исключительной удачи – прямого списка тех лет, уцелевшего где-нибудь в архиве). Но их произведения, память о них, сохранилась до наших дней. И будет несправедливо о них не рассказать.

Глава 2. Предтеченская церковь

Если вы приедете в Торопец и захотите увидеть хоть одним глазком, хоть чуть-чуть, тот волшебный барочный мир, что когда-то видели Случевский, Соболев и Бартрам, надо зайти в церковь Иоанна Предтечи.

Как правило, по выходным она закрыта, но усилия по поиску гидов и ключа себя обязательно оправдают. Некоторые говорят, что интерьер торопецкой Покровской церкви круче. Это ерунда. Они разные. Вы же не сравниваете красное каберне и клюквенный морс домашнего приготовления.

Предтеченскую церковь надо воспринимать как зеркало своего времени. Этот сложноустроенный храм напоминает о временах, когда жить надо было пышно, дебело, не стесняясь форм и даже ими кичась. А размер не имел особого значения.

Хотя камерное пространство барочного храма лишь кажется маленьким. Оно выстроено таким образом, что самые интересные детали вы все равно будете видеть как бы в перспективе, в отдалении – и так это и задумано, чтобы вы двигались по заданной траектории, медленно все рассматривая. Многочисленные лепные украшения и головки херувимчиков населяют небольшой сводчатый зал главного придела – и кажется, они смотрят с высокого кремового неба. С непривычки удивляет, что церковь – разноцветная. Цвета такие густые, что даже возникает искушение решить, что перед нами поздняя покраска по благородному тонкому «античному» колеру, но нет: она такого цвета и была, лишь нужно сделать поправку на потемнение красок. В оригинале – это «мундирные» цвета: серовато-голубой, белый, зеленый, красный и золотой. Все вместе они создают эффект выхода на бал гвардейского полковника в парике и кружевах с супругой - пышной разрумяненной елизаветинской красавицей, на которую туго натянуто двадцать юбок и еще корсет.

Если красавица сейчас не очень видна, то это не по вашей вине. Представьте, что ведь была еще богатая резьба иконостаса. Иконостас погиб в 1930-х годах даже не сфотографированный.

Информации о церкви не особенно много. Как обычно по закону подлости, до нас дожил памятник, не вызвавший особого интереса дореволюционных исследователей. Похоже, просто ключа в 1912 году не нашлось или не договорились о съемке с приходом Преображенской церкви (и ее фото целого интерьера нет, а там было, что снимать!). Нам же остается только плакать от бессильной обиды.

Наиболее подробно о храме сообщает протоиерей Владимир Щукин в 1906 году. Иоанно-Предтеченская церковь выстроена в 1704 году как соборный храм небольшого женского монастыря. В 1708 году был освящен придел Рождества Христова. Первоначальное убранство храма пострадало от пожара в 1738 года и долго затем не восстанавливалось.

В 1763 году игуменья Елизавета с сестрами обратилась к торопчанам похристарадничать и собрать «на строение внутри церкви щекотурной работы кому что Господь соблаговолит подать от своих трудов праведных…». Времена были для Торопца самые сытые, и местное купечество сходу накидало в кружку 229 рублей 82 копейки, что было порядочной суммой, позволившей провести работы на высоком уровне.

Хотя в 1764 году монастырь должен был быть упразднен по екатерининскому указу, но торопецкое общество опять воспротивилось такому решению (в городе не оставалось в таком случае никакого женского монастыря), и Иоанно-Предтеченский монастырь продлил свое существование до начала XIX века, захирев лишь тогда, когда стремительно захирел уже и сам Торопец, и некому стало поддерживать сестер маленькой городской обители.

Церковь стала приписной к соседней Преображенской. Та тоже не процветала. По этой причине ремонтов было немного. В 1885 году был заново освящен придел в честь Рождества Христова, а главный престол дожил до советского времени без особых перемен.

Советское время принесло церкви разруху и запустение, но конторы и склады разных «заготов», а потом склад кинопленки – это все-таки не колхозные удобрения и не гараж. Поэтому, когда храм начали реставрировать в начале 2000-х годов и потом передали верующим, тут было еще что спасать. Приход долго раскачивался, но сейчас, к сожалению, быстро поехал. Так что тем, кто хочет увидеть эту красоту, стоит поторопиться. Притвор и придел Рождества Христова на начало 2021 года уже отремонтированы и блестят свежей краской. Лепнина уцелела, но теперь, кроме центрального плафона с Саваофом, она вся беленькая на голубом. На нынешних голубых стенах Рождественского придела – фантазийный живописный декор (травы). С лепниной он, само собой, не гармонирует.

Что будет с приделом Рождества Иоанна Предтечи – сказать трудно.

Пока он в таком состоянии, в каком его оставили при передаче храма церкви.

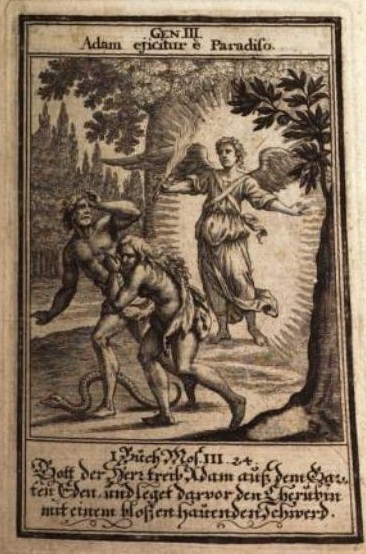

Мы имеем дело с хорошо датированным памятником. Лепная декорация и живопись были выполнена в 1763-1764 годах. Эта дата идеально ложиться на то, что мы видим в действительности. Декорация свода типична (ненавижу это слово, но это так). Она представляет собой любимый в XVIII веке сюжет на тему истории Адама и Евы. Но там, где ярославский мастер размахнулся бы одной композицией на целый лоток свода, здесь сюжеты очень мелки, напоминают картины. Композиций всего шесть, и те занимают лишь процентов десять поверхности. А все остальное – это пышные пологи и рельефы держащих их ангелов. Из-под этих пологов нам предлагается заглянуть, что там делается с прародителями.

Забавно, ведь мы в соборе женского монастыря…

В полуваликах карниза в основании сводов помещены сюжеты: «Сотворение Евы» (южный), «Изгнание из Рая» (северный) и «Плач Адама и Евы о Рае» (западный). Этот последний очень важен. По нему видно, что образец более сложен, чем кажется на первый взгляд. Только этот последний сюжет имеет образцом издание библейских гравюр по мотивам Библии Мериана (немецкого оригинала которого начала XVII века, правда, тут, скорее всего, не было).

Русский или немецкий переиздатель выпустил все подробности со зверями, сократил пейзаж, убрал почти всю фактуру оригинальных немецких гравюр, оставив только самих прародителей.

Остальные сюжеты и то, что выше (там еще три сюжета в барочных рамах) – в основе имеют более позднюю «Библию Вайгеля» 1695 года, очень близкую по иконографии, но тоже в урезанном виде без зверей и в барочных рамах.

Почти наверняка и здесь у торопецкого мастера был не оригинал Вайгеля, а какое-то переиздание, может быть, совмещающие в одной книжке или даже на одном листе два этих образца. В рамах на западном и северном лотках свода помещены очень похожие на вайгелевские «Грехопадение Адама и Евы» и «Наказание жены и мужа» (так сюжеты названы у Вайгеля, а в Торопце ни одной надписи не сохранилось). Изображение на южном лотке – глубокая переработка последней, пятой (а на самом деле первой) гравюры на тему приключений прародителей у Вайгеля: «Сотворение человека к славе Божией», в которой тоже оставлены только Адам и Ева и небольшое сияние славы Божией над ними.

В России в те времена существовали отдельными оттисками листы с «Шестодневом» и историей прародителей именно в такой подборке и с такими вариантами сюжетов, как у нас. Были даже целые русские гравированные библии, вроде известной «Библии Нехорошевского» 1746 года. Но какие из них были у торопчан – не знаем. Мы не знаем даже сколько их было вообще, этих изданий. Д.А. Ровинский описал несколько, но, понятно, далеко не все.

И, конечно, отдельный шифр - такая система росписей. Но здесь, если я не обманываюсь, намеки прозрачные: на южной стене по смыслу – все хорошо (ну, или пока все хорошо, в начале, когда скромная и красивая Ева только-только была создана). На северной стене – как случилось то, что случилось (краткое содержание двух композиций: съели – и не раскаялись). И на западной – а вот теперь и живите с этим (изгнание и плач по этому поводу).

Ну и вообще: раз монастырь женский, то пусть женщины и любуются, до какой горести женщина довела первое человеческое семейство, а все могло быть так прекрасно!

Ах, да. А на восточной стене этим композициям о жизни прародителей противопоставляется одна сцена. Она не сохранилась, но тень ее хорошо читается под пышной барочной сенью: Новый Адам висит на кресте, и слева от него склоняется в скорби Новая Ева.

Надежда наша…

«Историю Адама и Евы» Иоанно-Предтеченской церкви можно сравнить с еще одним памятником, чудом уцелевшим от художественного мира Торопца середины XVIII века. Хотя по справедливости и его можно было бы упоминать в прошедшем времени. Но, по крайней мере, я его видел, вы, возможно, тоже увидите, если поторопитесь.

Это Якшино.

Якшино – практически погибшая совсем недавно усадьба, исключительная, потому что ее каменный дом - 1750-х годов. Более старых усадеб по нынешней Тверской области – Тухани, Чукавино, да еще сердюковский дом в Волочке.

Нужно было быть большим вельможей, чтобы строить каменный замок в провинциальной России в те годы. Или иметь своих крепостных, которые способны были сделать по чертежу или модели то, что ты хочешь. Или, в идеале, и то, и другое.

В Торопце было несколько таких, кто такими возможностями располагал.

Эти - Кушелевы.

Дом в Якшине – тяжелый сундук с «петербургскими» наличниками. Он такой один. Ни один купеческий особняк в Торопце точь-в-точь подобного декора не имеет. Купцам будут строить позже, по его образцу, но немного не такое. Якшинский дом, видимо, послужил им примером.

Дому в Якшине – конец, хотя он был цел еще лет двадцать назад, пока там была школа. Теперь только едва заметные на обрушившихся стенах наличники с необычными, как на торопецких церквях, треугольными завершениями, да остатки сводов остановят внимание на этом сооружении – самом раннем, похоже, гражданском строении вне Торопца, если и не вообще в городе и районе.

Благовещенская церковь в селе Якшине, построена, если верить псковской епархиальной хронике 1896 года, сенатором Георгием Кушелевым и освящена в 1757-1758 годах. (Надпись на иконостасе называла строителем уже его сына Сергея Георгиевича и его супругу Евфимию Ивановну в качестве главных ктиторов). Понятно, что и отец, и сын Кушелевы относились к этой стройке с особым пиететом. Георгий Кушелев, как показывали в XIX веке, здесь же и был похоронен.

Галашевич в «желтом путеводителе», датировав церковь 1788 годом, напрочь промахнулся и с ее посвящением, и с датировкой, и с заказчиком, и с местом в торопецкой истории. Это не неудачная поздняя реплика – это образец и прототип «торопецкого барокко» вообще.

В Благовещенской церкви Якшина сохранялись еще несколько лет назад остатки живописи середины XVIII века, которая очень просится быть в лепных рамах, но лепных рам не имеет. Рамы под скромные живописные композиции там нарисованные. Живопись находится только в своде купола, и только в нем и была.

Несколько лет назад я сам, не углубляясь в эту историю, предложил датировку живописи 1770-1780-ми годами, но, пожалуй, дату стоит пересмотреть в раннюю сторону. Помимо того, что дополнительные работы по этому храму после его освящения выглядят странно, путаницу вносит дата 1788 год (освящение последнего придела?). С учетом аналогов, можно сказать, что стенописи холодного храма созданы в 1757 или 1758 году, тогда же, когда и утраченный иконостас.

Как ни грустно, но в Якшино Соболев с Бартрамом не доехали. Хотя им было совсем недалеко. От Якшина, конечно, хоть что-то осталось, но кабы был старый снимок, показывающий, что там было, было бы неизмеримо лучше. Все-таки это заказное произведение не бедных и титулованных Кушелевых, которые отметились надписью с автографом на погибшем ныне иконостасе – это редкость (да что редкость, среди обследованных Н.Н. Соболевым и Н.Д. Бартрамом церквей такого больше нет).

Увы, имеем только эти обломки. Живопись здесь по стилю такая же, как в Предтеченской церкви в Торопце. Это очень беглая, легкая и местами даже эскизная манера. Она характерна вообще для Торопца середины - второй половины XVIII века.

Из нескольких композиций в Якшине более-менее читаются две: «Адам перед Богом» и «Грехопадение». Обе отличаются от предтеченских. С образцами тут – не все просто, хотя голландское происхождение их и родство с изданиями Пискатора сразу очевидно.

Надо помнить, что не все гравюры, и отечественные, и зарубежные, во-первых, нам известны, а во-вторых, сохранились. Иногда поиск этих образцов заходит очень причудливо. Вот, к примеру, картина Иоахима Утеваля (Joachim Wtewael), до деталей совпадающая с нашей росписью – картина из ассортимента так называемого «нидерландского маньеризма» начала XVII века. Европа точно так же, как Россия, была полна художниками, работавшими по шаблонам и образцам. 1610-е годы.

Что-то такое же послужило образцом для гравюры на эту тему в Библии Пискатора, но не тиражного и массового в России издания 1674 года, а весьма редкого более раннего издания 1643 года, от которого сохранилось всего несколько экземпляров в крупнейших библиотеках. Несмотря на редкость, этот старый образец был в России широко известен. Мы находим его, в этой иконографии, вообще в другом месте, в другом контексте и у художника, который точно не ездил в Торопец. Памятник этот называется церковь Архангела Михаила на Городу в Ярославле, датируется 1731 годом (дата точная) и имеет автора – Федора Федорова, мастера пожилого, для которого эта роспись стала последней крупной работой. Конечно, он новинками иконографии баловаться не собирался. И в Ярославле – именно то же, что мы видим в Якшине, тот же самый «не тиражный Пискатор».

И надо же – это же и под Торопцем. И если в Ярославле это как-то можно объяснить близостью крупной митрополичьей библиотеки, то как это дошло до Торопца. И не только ведь до него. Такая же композиция - в Тетеринском под Нерехтой в 1799 году и в других местах, где уж точно с редкими образцами было напряженно.

Причудливо же перемещались по России гравюры. Иногда, после таких сопоставлений думаешь, что эти образцы специально подбирались в некие «хрестоматии», и подбирались где-нибудь в столице, где могли работать опытные мастера, а затем с их учениками расходиться по стране. Не получается объяснить иначе, как далеко не тиражная голландская гравюра попала в разные концы страны. Еще труднее объяснить, почему в Якшине образец вот такой, достаточно старый, из условной «подборки» еще времен поздней Оружейной палаты, а через несколько лет у художника Предтеченской церкви этого образца уже нет в наличии. Сгорел в пожаре? Не понравился заказчику? Или был вызван другой художник, более молодой, у которого такого образца изначально не было? Не знаю.

Сохранившиеся на стенах изображения святителей поначалу не особенно вдохновляют на поиски и открытия. Они написаны в характерной для 2 половины XVIII века иконографии по расхожим гравюрам, изображавшим «святителей вообще» и имевшим чрезвычайно широкое хождение – буквально от Полоцка до Иркутска. Любопытнее состав этих святителей. Тут есть или были:

На северной стене в рост: «Иоанн Златоуст» и «Димитрий Ростовский», а в окне в откосе – «Иоанн Милостивый» (утрачен).

На южной стене на окнах в откосах «Петр и Алексий», «Филипп и Иона» (?) митрополиты Московские (все утрачены).

На западной стене в рост: «Василий Великий и Григорий Богослов».

И между ними единственное изображение на тему священной истории – «Сошествие Святого Духа».

Были и другие изображения, в самом нижнем ярусе – но они не сохранились. Были они маленькими – это единственное, что можно сказать. Досадно…

Однако присмотримся! Хотя святители и привычные, есть у них и особенности. Димитрий Ростовский изображен вроде бы с узнаваемой внешностью, но в еще не устоявшейся иконографии: осеняющий верных крестом и… без своих привычных митрополичьих регалий (ни Ватопедской иконы, ни книги, ни жезла при нем нет).

Необычно? Да. Конечно, с крестом (как бы во время службы) могли изображаться разные святители, в том числе вселенские. Аксессуары могли раздаваться по желанию заказчика или художника разными святителям.

Но так нельзя делать с Димитрием Ростовским! Димитрий Ростовский - особый. У его икон очень высока зависимость от гравюр, и, поэтому, некоторые аксессуары (и именно благословляющий крест) – вообще ему не свойственны. Ровинским, правда, описана редкая гравюра святителя Димитрия, на которой он с крестом, но все-таки - и с жезлом. Встречаются с нее иконы (хотя и тоже очень редкие). Но именно торопецкого варианта (в руках святителя крест, и он без книги и без жезла) – нет.

В нашем случае объяснение может быть простое: какое-то (может быть погрудное, маленькое) изображение новоканонизированного святителя у торопецкого художника было, а вот нужного варианта в рост – не было. И вот результат. Мне, во всяком случае, не известны аналоги подобного. В оправдание торопецкому художнику можно сказать, что святитель Димитрий был канонизирован всего лет за пять-шесть лет до этого. Но популярность у нового святого была невероятная, гравюры разошлись по стране очень быстро.

Не только Димитрий Ростовский тут необычен. Современный священник (или игуменья), кто составлял бы программу росписей, конечно, отыскали бы тут уголок и для Иоанна Предтечи и его жития (ведь придел-то в его честь). Но тем и прелестно это барокко, что оно не поддается современной логике.

Давайте мы теперь о Святом Духе поговорим. Точнее, конечно, не на высоком богословском языке, а вот на нашем, обычном. О сюжете «Сошествие Святого Духа». Это единственный новозаветный сюжет, вообще сохранившийся на стене этого храма (в карточке на храм этот фрагмент есть, здесь не буду давать его еще раз).

Нам повезло. В крошечном фрагменте высокого торопецкого искусства, который до нас дошел, или в тех фотографиях, что от него остались, довольно много именно этого сюжета, и мы можем сравнивать и делать интересные выводы.

А вообще-то, почему его много?

Любили. Это в тот век, очень падкий до таинственного и театрального, сюжет и таинственный, и театральный. Внезапное озарение и мистические языки пламени, осенившие апостолов в Сионской горнице, очень воодушевляли и художников, и зрителей. Сам замысел барочного храма должен был создавать эффект огромной театральной сцены, на которой играется та самая пьеса на тему Сошествия Святого Духа. Разумеется, никаких даже мыслей, что это «невзаправду», у людей того времени не возникало. Театр XVIII века – это не развлечение. Это икона космоса. А церковь – это священный театр. Так сказать, супертеатр.

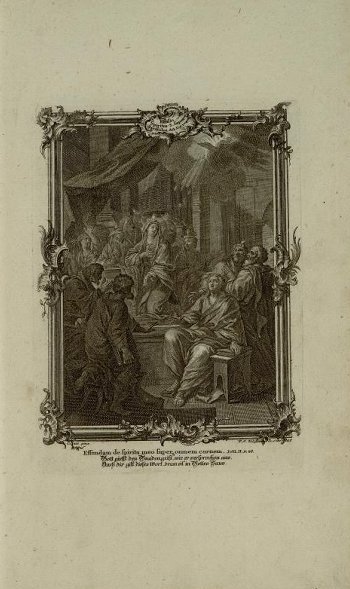

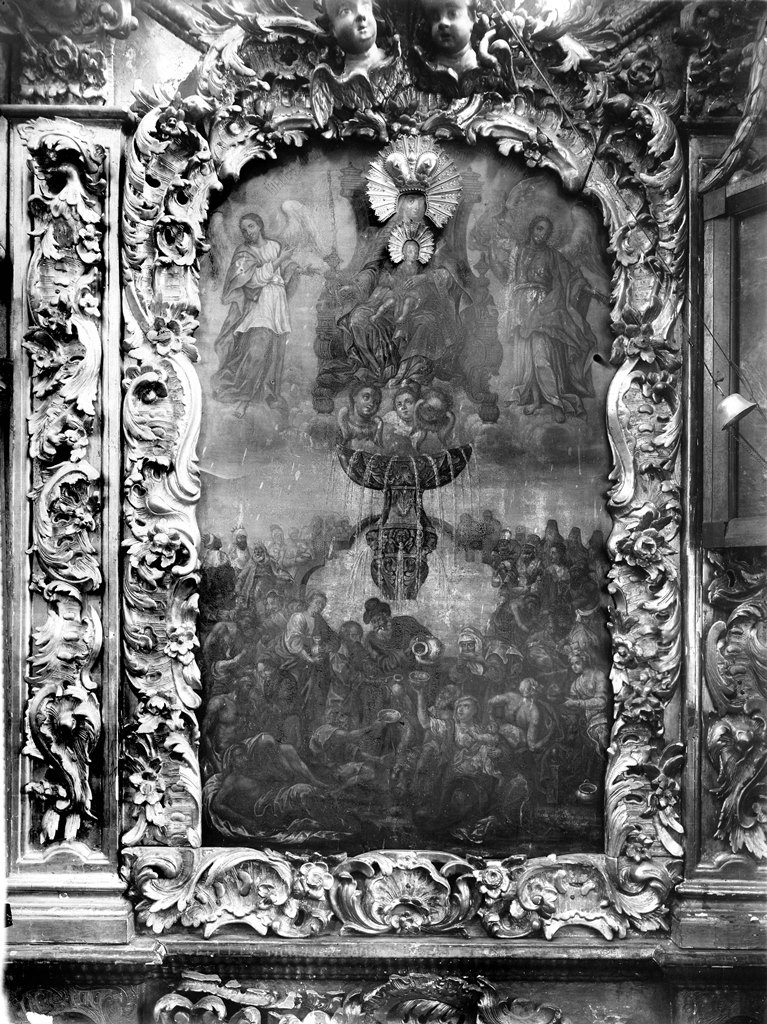

Это привело к тому, что икона «Сошествие Святого Духа» в храмах того времени - часто крупная и центральная, а, значит, попадает в объектив фотографа, запечатлевавшего все это барокко для нас. Бывает, что она, как например, в Переславле-Залесском в Горицком монастыре – вообще ключевая сцена на царских вратах. Так бывало и в Торопце (на иконостасах в Хворостьеве (1764), Покровской церкви (1774) и Песно (1775).

Вариант, который мы видим на западной стене Предтеченской церкви – один из самых последних и моднейших на 2 половину XVIII века. Не стоит думать, что это – конструкция самих иконописцев. Она такая на огромном пространстве России у мастеров, не подозревавших о существовании друг друга. Одинаковое «Сошествие Святого Духа», совпадающее до деталей:

У Алексея Колмогорова в Троице-Глединском иконостасе в Великом Устюге начала 1780-х годов.

В Кушалине под Тверью около 1790 года.

На иконе из Архангельского придела в селе Верхние Котицы под Осташковом около 1789 года.

Еще можно пример привести из Нижнего Новгорода (середины - 2 половины XVIII века, частное собрание).

И другие.

И вот на данной торопецкой росписи около 1764 года.

Торопецкая, получается, из датированных самая ранняя. Что в ней отличительного?

Иконография. Характерная поза «возносящейся» Богоматери, апостолов с поднятыми вверх руками - это подозрительно узнаваемо – это помесь Тициана и Рубенса в голландском исполнении XVII в. Откуда эти листы образцов у русских иконописцев екатерининского времени? Можно осторожно предположить, если судить по барочной рамке, которую небрежно, но все же скопировал тверской (кушалинский) художник, что имелось у них какое-то издание середины XVIII века, переработавшее старые образцы Алексея и Ивана Зубовых. За то, что этот лист вышел откуда-то из Москвы, говорит и география, и известные факты: свои листы для работы Колмогорова устюжане тоже покупали в Москве.

Совпадают все перечисленные памятники буквально. Так что нужно подождать в поисках подходящей гравюры. Она наверняка найдется.

Из довольно многочисленных торопецких «Сошествий Святого Духа» 3 четверти XVIII века отыскивается лишь один близкий аналог нашему. «Многочисленных» - думаю, понятно, что многочисленных только по фотографиям Н.Н. Соболева и Н.Д. Бартрама. На местах это голые стены, уже не хранящие ничего, даже памяти о замечательных произведениях искусства. По фотографиям же можно найти аж семь подходящих икон на этот сюжет – они, как правило, в этот период занимают очень почетное место в иконостасах.

Но все эти «Сошествия» разные – тут в образцах видим полный ассортимент гравюр известных и еще несколько сюжетов, сложно поддающихся оценке. В ряде случаев, пользуясь гравюрами как основой, мастера, писавшие иконы механически перемещали одного или двух гравюрных персонажей из одного угла в другой, иногда проявляя при этом недюжинную изобретательность и ловкость. Торопчанам в этот период были известны как пискаторовская иконография «Сошествия Святого Духа», так и русские гравюры на этот сюжет – Алексея Зубова, Леонтия Бунина и других мастеров. «Зубовская» иконография была самой распространенной, но, как правило, и она в той или иной степени изменялась от иконостаса к иконостасу.

Лишь один аналог «Сошествия» из Предтеченской церкви - практически точный. Он находился в церкви села Пятиусово и был написан в 1765-1766 годах. «Сошествие» в иконостасе этой церкви в точности совпадает с нашим, лишь качество иконы, насколько можно судить по черно-белой фотографии, было повыше, чем предтеченская стенопись. Впрочем, сравнение неблагодарное. Постояла бы эта икона в складе какого-нибудь «заготльна», неизвестно, как бы выглядела.

Что мы знаем о Пятиусове? Ну, во-первых, мы знаем, что оно в это время принадлежит помещикам Челищевым. Во-вторых, что в 1755 году там поновляет центральную икону торопецкий иконописец Гавриил Дерябин. Но заказывали ли Дерябину остальной иконостас, сказать нельзя. Однако запомним обе эти фамилии.

Вообще-то, если даже если делать скидку на сохранность, все равно живопись, уцелевшую в Иоанно-Предтеченском храме, нельзя назвать высококачественной. Это очень броское по краскам, но почти без полутонов и рефлексов письмо, от которого ощущение, что это вообще запись XIX века. Но это не так. Имей мы не черно-белые, а цветные фотографии 1912 года, мы, вероятно, сильно сморщились бы от аляповатости цветов большинства торопецких интерьеров. Город сам был очень ярким, яркими были и его иконы. В этом отношении в Торопце 3 четверти XVIII века еще очень чувствовалась близость Белоруссии с ее ранним, но и наивным увлечением «живописью» и яркими, напоминающими народные лубочные картинки иконостасами, возраст которых при этом весьма почтенный.

Чисто по-белорусски в Торопце отсутствует традиция православной монументальной живописи. И если даже деньги позволяли торопецким купцам такую устраивать, чаще всего ни подходящих мастеров, ни понимания, как это выглядит, у них не было. С кем у торопчан точно не сложился контакт, так это с мастерами Поволжья, ярославцами и костромичами, которые могли бы запросто им сделать монументальную живопись. Могли – те мастера работали везде – но нанять их не захотели. Оглядывались торопчане на близкую Белоруссию (точнее, тогда «Польшу»), и могли убедиться, что там никакой жесткой византийской схемы монументальная живопись не обнаруживает.

И Якшино, и Предтеченская церковь, и композиции в других торопецких храмах (в том числе и в Никольском соборе) выглядят экспромтами в каждом конкретном случае. В каждом случае индивидуально решался вопрос об украшении интерьера, и выбор образца для такого украшения часто ставился в зависимость от простого фактора – а есть с чего вообще писать? Хотя Никольскую церковь и ее стенопись 1802 года можно лишь с оговорками приводить здесь в пример (до нее ведь почти сорок лет), однако она показательна. В ее живописных композициях (а они плотными картинами-шпалерами покрывали и покрывают еще ее стены), очень мало привычного нам византийского канона, очень много прямо «отступлений» и еще больше ощущения, что сюда поместили те изображения, по которым имелись подходящие образцы. Такое ощущение остается далеко не только от росписей этого храма. Точно также путались и мастера из других городов, где своя традиция монументальной живописи в XVIII веке не возникла. Так, в Успенском соборе в Твери находился до 2009 году комплект живописных композиций 1799 года, нигде и никогда не попадавших на стены церквей и потом позже не имевших шанса на них попасть. Там были иллюстрации к какому-нибудь отдельному стиху Евангелия, иллюстрированному одной-единственной и совершенно не тиражной гравюрой (а то и гравюрой-иллюстрацией вообще не этому, а другому подобному стиху).

Я полагаю, художники были сильно зависимы и от заказчиков – и тут сказывалось еще то, что заказчики были не такими уж небожителями. Высшая церковная власть и так-то слабо представляла в те годы, что делается на местах, а Торопец был местом максимально удаленным от любой церковной власти. Поэтому не «приличный» «Символ Веры», не евангельские праздники, не апостольские и пророческие лики украшают своды Предтеченской церкви и церкви в Якшине, а назидательная притча о грехопадении. Мы не знаем (и не ясно, узнаем ли), что еще было на стенах Предтеченской церкви, ибо нижние ее ярусы утрачены, утрачены и композиции в приделе Рождества Христова. Но могли там быть совершенно случайные сцены, выбранные для иллюстрации одной, конкретной, и давным-давно забытой проповеди. Могли быть сюжеты по системе, никогда более не повторенной. Впрочем, в Торопце, а особенно в Якшине еще некому было в те годы составлять системы или говорить проповеди - за отсутствием духовной школы. Гораздо легче предположить, что образцами послужили случайные гравюры, а те могли быть приобретены тем или другим купцом на ярмарке – и Бог знает, где та ярмарка проходила: в Москве, Петербурге, Киеве, Могилеве, а то и еще дальше.

Остается еще сказать об Иоанно-Предтеченском храме самое главное. То, что в нем ярче всего бросается в глаза – его «театральное» оформление. Огромные пышные занавесы, напоминающие кулисы, «перекличка» композиций «Истории Адама и Евы» с одной стены к другой - все это, прямо скажем, новинка для того времени. Но новинка не единственная.

И еще здесь есть лепнина. На фото выше - так она выглядит в Христорождественском приделе после сильно условной "реставрации".

В Якшине лепнины нет, хотя ну по всему она должна быть. Кушелевы пользуются работой каменщиков, которые в эти же годы начинают строить Успенскую церковь, в которой лепнина есть. Лепнина – это престижно. Каменщикам очень нравится делать хоть маленькие, но обязательные рельефные украшеньица чуть не на всех торопецких храмах того времени. Финансовые возможности Кушелевым заказать лепнину позволяли. Но лепнины у них в храме нет. И ладно сейчас, когда это руина. И при Галашевиче, пятьдесят лет назад, ее не было.

В Якшине есть чудные, не совпадающие с другими памятниками барочные живописные рамки. (Посмотреть их можно на карточке храма). Прямо такие образцы я не смог найти. Но барокко в них очень скромненькое: не рококо, как бы мы сейчас сказали. Едва ли их образцы не петровского времени. С каких-нибудь петровских конклюзий, где травный растительный декор напоминает стилизации позднего русского XVII века.

Да-да, образцами для торопецкой лепнины стали гравюры, изображающие вообще не события Священного Писания, а бывшие фактически «билетами» для присутствия и в память того или иного дворцового события. И гравюр этих было очень, очень немного. Жаль, но среди опубликованных памятников прямо точных образцов предтеченской лепнине найти не получается. Но зато можно указать, где и когда эти образцы появились.

Основным, что запоминается в Иоанно-Предтеченской церкви, конечно, являются пышные шатры, увенчанные царскими коронами. Это довольно обычная вещь на гравюрах 1 половины XVIII века. Определенный ритуал изображать дворцовые церемонии в стилистике олимпийских пиршеств вечных и безмятежных богов, требовал в качестве слуг таких слуг-амуров. В искусстве Ренессанса и барокко это очень обыденные существа. Именуют их ныне чаще итальянским словом «путти», хотя в Торопце их звали, скорее всего, купидонами или амурами или вообще никак не звали.

Эти существа иногда меняли свои манеры.

Видно, что «петровские путти», как они запечатлены, например, на конклюзии в честь коронации Екатерины I, отличаются от путти торопецких.

У торопецких – характерный жест: закидывание ножки за ножку - так было принято делать уважающим себя пухлым младенцам в аннинские или елизаветинские времена. Как на этой гравюре из коллекции Эрмитажа:

А в балдахинах Предтеченской церкви оригинал лепнины, видимо, с каких-то подобных гравюр (светских, несомненно) 1740-1750-х годов (это изображение Елизаветы Петровны тоже из эрмитажной коллекции):

Балдахины с кистями, царские короны на верху этих шатров, которые опять-таки придерживаются милыми существами, летающими почти без крыльев, на каких-то их крошечных рудиментах, скорее, от радости – они слишком узнаваемы, чтобы их не узнать. Вот так эти свеженькие столичные образцы воплотились в Торопце:

Однако, такое уж иконописец на базаре не купит. Это барские игрушки…

Откуда бы им взяться?

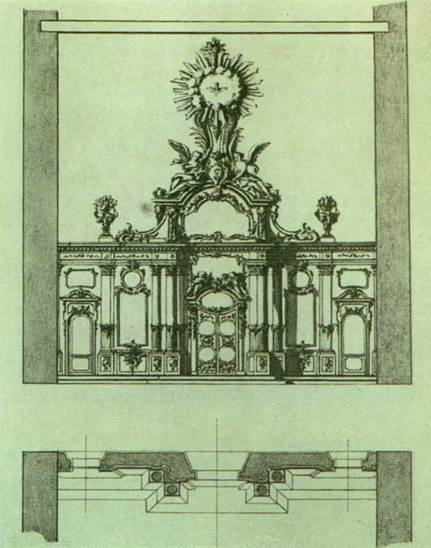

Глава 3. Челищев и его диковинки

Барина звали Иван Сергеевич Челищев. Именно этому человеку принадлежало Отолово с той самой почти дожившей до наших дней удивительной торопецкой церковью. Ему много чего принадлежало, и он прожил по понятиям XVIII века долгую жизнь (1707-1781). По обычаям старого русского быта он был истово богомольным человеком. Предание приписало ему постройку аж тридцати церквей и за его могилу спорили Троицкое и Нилова пустынь (на самом деле, погребен он в Ниловой, это документально известно). Видимо, тридцать - общее число храмов, в которые он вложился. Штук пять он выстроил точно – Иоанна Предтечи в Ниловой пустыни (1777-1782), Отолово (1755-1767), два храма в Хворостьеве (каменный 1772 и деревянный 1764), видимо, Песно (1745-1775) и, по некоторым сведениям, Локня (деревянный храм 1770).

С его участием строились Старина (1782), Бенцы (1777), Пятиусово (1766 и 1781).

Если учитывать общее число храмов, возведенных в XVIII веке кланом Челищевых (в нем особенно заметны в 3 четверти XVIII в. Любим и Богдан Артемьевы Челищевы), то сюда добавятся еще: Пожня (1714), Всхоново (1769), Псовец (1771), Знаменское (1762) и другие (мы знаем не все). Все другие дворянские семейства – Кушелевы, Голенищевы-Кутузовы, Арбузовы, Абашевы, Жеребцовы, Лошаковы, Шетневы, Карауловы и другие – близко не отметились такой строительной деятельностью.

Но начинать нужно с утраченного ныне храма в селе Троицкое или Ново-Троицкое (ныне территория Западнодвинского района). Этот храм, наряду с погибшей еще в 1911 году Пожней, был главной достопримечательностью дореволюционного Торопецкого уезда.

Давайте по порядку.

Нижеследующий фрагмент опубликован в сети без ссылок на источник, кроме «Псковских епархиальных ведомостей» за 1896 год. Но такого текста в этом журнале за этот год и ближайшие годы нет, да и стиль показывает скорее корреспонденцию какого-то светского издания.

«...в пределах Псковской епархии, в Торопецком уезде, в 28 верстах от города, есть церковь Св. Троицы, сохранившая в себе часть мощей св. Евстратия.

Троицкая церковь построена в 1740 году усердием помещика Ивана Сергеевича Челищева, соорудившего до 30 храмов в Торопецком и других уездах.

Сам он с детьми – лежит здесь же, не оставив потомков мужеского пола, хотя говорит предание, заповедал им, под страхом проклятия, поддерживать храм Св. Троицы. Замечательный своей шатровой архитектурой, каменный храм имеет в 2-х ярусах четыре престола с прекрасно позолоченным (ныне, впрочем, потемневшим) иконостасом в главной престольной церкви, не беден утварью и ризницей. Престол в главном алтаре – открытый, поддерживается четырьмя резными евангелистами, а под престолом, в середине, тоже резной из дерева агнец с хоругвию (Апок. 7, 17). Престол венчается висящим балдахином. Весь алтарь, под обширным расписанным сводом, своим просторным помещением напоминает Псковский кафедральный собор.

Правый придел – Успения Богородицы, левый – 3-х Вселенских Святителей, наверху – праведного Лазаря с лепными по стенам изображениями страстей Господних и сидящим в амбразуре – Иисусом Христом, в терновом венце, окруженным коленопреклоненными ангелами. Придел этот примыкает к обширному помещению, под крышею, – где на особой горке стоит резное изображение молящегося в Гефсимании Иисуса. На горке – возлежащие ученики. Впечатление от этих изображений – необыкновенно сильное! Говорят, что иконописцы, каменщики, токари и все мастеровые – были все крепостные Челищева. Надо видеть, какой искусной работы св. иконы, херувимы, украшения и прочее. Из церковной утвари – замечательны: крест с частицами св. мощей, другой – из аметиста, Евангелие огромной величины, служебные книги времени Петра I и др.

Мощи св. Евстратия хранятся в углублении левой стены, в ковчеге, украшенном усердием помещиков.

Вообще вид всего священного здания – прекрасный; но время, неумолимое время, берет свое! Троицкая церковь, к которой были некогда приписаны другие, напр. Всхоново, несмотря на то, что имеет до 30 десятин земли, до 20 селений и до 100 дворов, в 1840-х г. г. приписана к соседней – Песненской и с тех пор осиротела. В 1857 г. срыт небольшой каменный храм на кладбище, посвященный памяти свв. муч. Флора и Лавра, а затем, при сокращении штатов, в 1860 г. г. некоторые деревни отошли к Грядецкому приходу. Что руководило этим распоряжением, неизвестно, но деревни эти и до сих пор празднуют Троицким праздником и посещают здесь могилы своих родителей, – не дальше нового прихода.

Только благодаря близости Песна, – 4 версты, – и усердию теперешнего причта, чередующего службу в приписной и самостоятельной церквах, мы миримся с лишением самобытности храма Св. Троицы».

Добавим и описание придела из записных книжек Соболева. Тут нужно это сделать. Ибо фотографий мало, и все они не передадут.

«Верхний придел во имя Воскрешения Лазаря. Плафон и стены имеют лепные изображения, фигуры изображены в натуральную величину. На восточной стене над иконостасом в средине Христос на кресте, около, справа и слева Б.М. и две женщины. Над сев. дв. «Снятие со креста», над южн. «Водружение креста» с распятым на нем Спасителем. На южной стене «Христос омывает ноги ученикам». На зап. стене «Тайная вечеря». На плафоне «Воскресение Христово». Сев. стена с окном и не имеет изображений. Все эти изображения во втором ярусе. В первом ярусе зап. стена имеет два кругл. окна, между ними и в углу, образованном зап. стеной масл. карт. изображ. Страсти Христовы. У южн. стены Резное изображение Христа в терновом венце и по бокам две фигуры ангелов, почти в натуральную величину.

Кроме Христа 3 воина и три жены мироносицы…»

В общем, это было чрезвычайно интересное местечко.

Забавно, что в Псковской губернии в конце XIX века не знали, что у Челищева было трое сыновей, что они (особенно старший, Петр) занимали видное положение. Не знали, что Челищев умер и погребен в конце декабря 1781 года в Ниловой пустыни, где он с немалыми препонами (церковные власти были поначалу не в восторге от этой идеи), построил церковь Покрова и Иоанна Предтечи над пещерой преподобного Нила.

Не знали потому, что усадьба Челищева находилась «по ту сторону границы» (хотя всего в паре верст от нее), уже в Тверской губернии, в Отолове, и там был построен дом, видимо, не уступавший якшинскому. От него ничего не осталось.

Губернские границы и тогда были серьезной преградой для краеведения.

Не знали в Пскове об этом странном человеке, что он очень, до страсти, любил театральные эффекты. Свои собственные похороны как театральное представление, составленное из помеси немецких и русских од и церковной панихиды, репетировались им за много лет. В библиотеке Ниловой пустыни хранилась (теперь она в РГБ) рукопись, посвященная этому важному событию, а за неукоснительным соблюдением ритуала в реальном шоу следил сын свежепокойного заказчика, Петр Иванович Челищев. Конечно, важным элементом здесь был и надгробный памятник. Несколько эскизов его содержится в рукописи Ниловой пустыни. Видно, что круг чтения Челищева был порядочным, а сам барин – образованным, знавшим языки и видавшим свет. Памятник - усеченная пирамида с поверженным воином рядом с ней. Это надгробие не сохранилось, но, можно сказать, что весь первый этаж церкви Иоанна Предтечи в Ниловой пустыни затевался как памятник отнюдь не только преподобному Нилу.

Хотя и ему тоже. Нельзя сомневаться, что именно Челищев причастен к появлению знаменитого первообраза-статуи преподобного Нила Столобенского. В противовес иногда тиражируемому мнению В. Гершфельд, высказанному еще в 1970-х годах, резные фигурки Нила появились далеко не со времен основания монастыря. Как убедительно показала недавно Т.В. Барсегян, массовая тема статуэток преподобного Нила появилась не ранее конца XVIII века. И образцом такой скульптуры стало ростовое изображение в Иоанно-Предтеченском храме в Ниловой пустыни (сейчас в музее там же). Сама идея устроения «модели пещеры» преподобного очень соответствует характеру времени и любви к театральным эффектам. А чтобы театральный дух проник в Нилову пустынь, нужен был, условно говоря, «проводник». В нем очень даже легко увидеть Ивана Сергеевича. С Челищева сталось бы придумать «вертеп» в честь преподобного Нила. И его деньги затыкали рот возражавшим, что по канонам так вроде не положено, что так-де не было ведь никогда. Не было – будет!

Конечно, с полной уверенностью сказать, Иван ли Челищев или кто-то рядом с ним (а кто?) придумал скульптурный образ преставившегося Нила, опершегося на костыли, мы не беремся. Воплощение своей идеи Челищев мог и не контролировать. Резчиков и в Осташкове хватало. Хотя – мог ведь дать и своего, отоловского мастера, если бы была нужда. Предмет, как говорится, требует дополнительного изучения.

Похоже, первое время этот «вертеп» Нила был странной диковиной в храме, построенном Челищевым наперекор куче запретов.

А в XIX веке, как известно, о сопротивлении забыли, и копии с этой статуи стали главным символом Селигерской земли вообще.

И до сих пор остаются.

Так бывает.

На Челищева в Ниловой пустыни при жизни смотрели с некоторой опаской. Что было в голове у этого несомненно тщеславного человека, монахам, людям, большей частью, совсем другого склада, было неясно. С образованным и проницательным архимандритом Феодосием, Иван Сергеевич не нашел общего языка. Архимандриту казалось, что деньги Челищева нужно раздать бедным, пустить на насущные церковные надобности и т.д. Он был явно прав, но Челищев был непреклонен. В конце концов, обратившись с прошением прямо в Синод, Иван Сергеевич воплотил свои амбициозные замыслы.