Историческое ядро города Бежецка, его древний кремль - это небольшое пространство на мысу, на впадении речки Похвалы в Мологу. В его северной части располагался княжеский двор. В XVIII веке на месте древнего княжеского двора остался пустырь с двумя храмами - Троицким (1781, не сохранился) и Иоанно-Богословским (1837-1841 на месте разобранного каменного храма 1692-1705 гг.). Оба храма составляли один приход. В конце XIX века территория древнего княжеского двора, примыкавшая к Троицко-Богословскому приходу стала местом, где был разбит маленький, но изящный городской сад с двумя аллеями, павильонами, летним рестораном; в 1912-1915 гг. в саду был построен кинотеатр "Доброволец". В 1949 году в саду установлен памятник Вячеславу Шишкову. Сильно запущенный городской сад был в конце 1990-начале 2000-х гг. реконструирован и облагорожен, став редким украшением города. В 1991 году был разработан проект восстановления единственной уцелевшей в советское время Иоанно-Богословской церкви, к сожалению, не осуществленный.

В настоящее время эта территория является местом активного вмешательства современной безразличной к историческому прошлому города застройки.

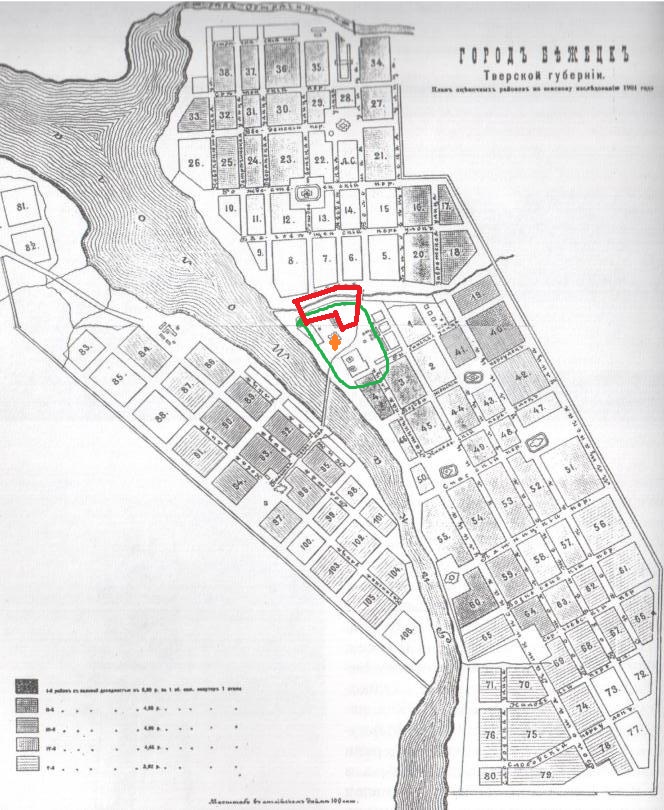

Для более удобного ориентира привлечем план города Бежецка 1901 года ("Свод памятников архитектуры и монументального искусства России. Тверская область. Т. 2. М., 2006. С. 178), на котором зеленым отмечена территория кремля, красным - городского сада, а оранжевая звездочка отмечает церковь Иоанна Богослова. На современной гугл-карте речь пойдет о выделенном желтым квартале, где стрелка отмечает храм Иоанна-Богослова.

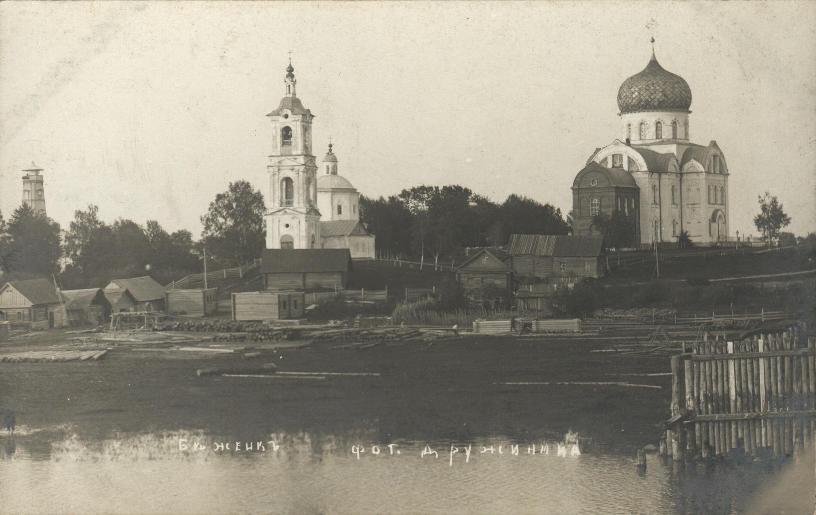

Храмовый ансамбль со стороны Мологи, фрагмент фото студии П.М. Дружинина нач. XX века. Богословская церковь еще без притвора:

Чуть другой ракурс - притвор уже выстроен. Рощица за церквями - городской сад

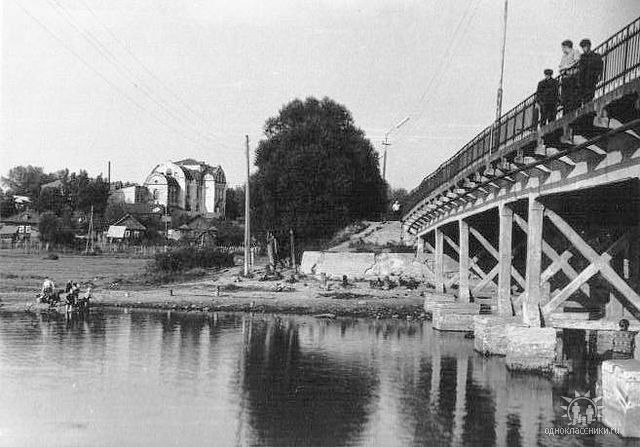

Советское время (фото из архива Амона Сулейманова):

Отметим, что для провинции проект Иоанно-Богословской церкви, близкий к новейшей тогда моде - петербургским проектам К.А. Тона - чрезвычайная редкость и исключение. Освящен храм лишь в 1868 году.

На небольшом пятачке здесь находились два храма, составлявшие богатый и эффектный ансамбль. К сожелению, Троицкая церковь разрушена полностью (ее место):

К Богословской церкви сделаны пристройки:

При деятельном и талантливом священнике Иоанне Постникове в 1905-1906 гг. был пристроен новый западный притвор.

В настоящее время, несмотря на то, что сам храм представляет собой лишенное купола сооружение

расположенная в его стенах школа старается поддерживать его в нормальном техническом состоянии. Иногда проходят частные богослужения в нижнем приделе (собственно, Иоанна Богослова, в верхнем этаже придел посвящен Казанской иконе Богоматери. На фото - алтарь Иоанно-Богословского придела:

Росписи притвора храма (только они частично сейчас раскрыты) очень любопытны своей местной патриотической программой. Сама конструкция придела с широкой лестницей затрудняет создание здесь цельного пространства. Лестница первоначальная.

По ней можно подняться во второй этаж храма, сейчас полностью перепланированный. Сохранилось лишь пространство подкупольного барабана со сводами (концертный зал):

Таким образом, сейчас наиболее ценной частью этого здания является именно поздний притвор. Иконографическая программа его росписей разработана лично И. Постниковым, краеведом, талантливым писателем и популяризатором бежецких святынь. Она логична и интересна. В люнетах расположены образа, соответствующие престолам храма. В западной - Иоанна Богослова:

В восточной - Казанская икона Божией Матери:

На своде над лестницей размещена фигура Богоматери в иконографии Покрова:

В связи с тем, что поперек всего притвора приходит лестница, композиции не симметричны. На своде лестничной клетке помещены фигуры святых, имевших то или иное отношение к Бежецку (Иона Новгородский, Александр Невский, Мстислав Новгородский, Антоний Краснохолмский), левее (вне кадра) - Александр Свирский.

На западной стене - князья Дмитрий Красный и Георгий Всеволодович

Фрагмент: князь Мстислав Новгородский и Антоний Краснохолмский:

Евфимий Новгородский (на северной стене) и Димитрий Угличский (на южной, ниже святых в медальонах)

В виде исключения из тверских святых (вообще их нет) присутствует Анна Кашинская, канонизация которой тогда только-только произошла, и - отдельно от прочих.

А по стенам помещены несколько значимых церковных событий бежецкой церковной истории. В частности, на восточной стене на лестничной площадке у входа в Казанский храм - моление преподобного Нектария Бежецкого, святого, которого сам Иоанн Постников очень почитал и которого, можно сказать, открыл для всеобщего почитания:

На северной стене "Чудесное пробуждении князя Дмитрия Красного в гробу":

И особенно интересна оставленная большей частью под побелкой "Встреча в Бежецке крестного хода с иконой святителя Николая из Николо-Теребенского монастыря" на южной стене:

Ее детали. Бежечане с хорягвями (крестный ход):

И сама лодка со святыней:

А над ними всеми - сам святой Николай, благословляющий это народное торжество:

По инициативе и усердием того же священника Иоанна Постникова, кроме всего прочего, талантливого педагога и проповедника, в 1911 году было построено здание церковно-приходской ремесленной школы, расположенное по соседству с храмом с северной стороны. В настоящее время в силу разросшейся зелени оно почти не заметно. Вид со стороны городского сада, за ним виден силуэт Иоанно-Богословской церкви:

Фото Дружинина (около 1911 года):

Современный вид (март 2017 года):

Здание неплохо сохранилось внутри. Уцелели металлические (чугунные) лестницы с переделанными в 1930-х (?) годах перилами:

Вход в полуподвал:

В вестибюле - комнатка дежурного под лестницей и зеркало рядом с лестницей

Оба коридора в двух этажах (с бетонными перекрытиями):

Печи и двери:

Городской сад Бежецка никогда не был большим. Но в согласии с принципом устройства таких городских парков в начале XX века, он предлагал для публики как аллеи с деревянными павильонами, так и летние рестораны и кинематограф. Хорошо выбранное место, облагороженный и ухоженный рельеф (в деле благоустройства сада также немалую роль сыграл приход о. Иоанна) позволили создать один из лучших общественных садов губернии.

Кинематограф был устроен Добровольным пожарным обществом, почему и получил название "Доброволец". Проект здания (1912) ("Свод памятников..." С. 316):

Здание изображено на картине (оригинал цветной) Ивана Костенко (к сожалению, не знаем дату написания картины, но не позже сер. XX в.):

Вот так это здание выглядело перед гибелью. Фото лета 2010 года. Оба вида сделаны с одного ракурса - с северо-восточного угла горсада. Здание было сильно перестроено, утратило вход с северной стороны, силуэт несколько изменился, но остался хотя бы невысоким - одноэтажным.

Еще некоторые фотографии городского сада. Летние фото:

И планировка. Главная аллея с видом на Иоанно-Богословскую церковь и памятник Вячеславу Шишкову:

И ручей Похвала:

Северная граница городского сада - это красивый ряд стильных каменных домов по Садовой улице, построенных в 1 половине и середине XIX века (фото 2012 года):

Таков был этот уголок старого Бежецка.

Павел Иванов. Фото Вадима Алиева (им же предоставлены архивные фото студии Дружинина), Павла Иванова и Александра Дылевского. Лето 2008, лето 2010, ноябрь 2012 года, март 2017 года.

| Метки: памятник_природы реставрация фрески церковь школа эклектика | Описание объекта на "Храмах России" |

Для печати

К началу |

Координаты: 57.781325,36.689903

|

||