Исключительный, но почему-то малоизвестный памятник церковной архитектуры, созданный, безусловно, каким-то столичным архитектором, вероятнее всего, М.Ф. Казаковым. Казанская церковь с приделами преподобного Нила и святителя Николая построена в 1791-1804 гг., на средства помещиков Сергея и Анны Огаревых, в конце XIX в. подверглась значительному ремонту. В советское время разорена.

В настоящее время небольшие консервационные работы, которые велись несколько лет назад силами дачников, остановлены, храм погибает.

Церковь стоит на кладбище, на окраине села, от которого отделена большим и совершенно заглохшим парком (он почти не воспринимается как парк). Более ничего от усадьбы не сохранилось - только парк и церковь.

Что поражает в Заречье, так это неравноценность верха и низа здания. Оно построено все в один строительный период, но все время остается ощущение, что строили его две разные бригады. Низ принадлежит руке столичного (скорее всего, московского) архитектора школы М.Ф. Казакова. Почему бы не предположить, что и руки самого мастера. Но верх - ротонда с термальными окнами и самый верхний ярус колокольни - какой-то местной бригаде, которая спешно подстраивала уже почти готовое здание под изменившиеся вкусы. Можно предположить, что это произошло между 1798 годом (когда освящались приделы) и 1804 годом (это год освящения главного престола).

Низ храма - двусветная ротонда с широкой прямоугольной и слегка скругленной апсидой. Фасад храма, апсиды и примыкающей с запада небольшой трапезной до уровня карниза ротонды весь оформлена в едином ключе: это пышный усадебный замок-бельведер, окруженный колоннадой, открытый в парк к прямым французским аллеям. Причем построено здание с большим вкусом и тщательностью в отделке:

Колокольня в уровне двух нижних ярусов - на наш взгляд, лучшая классическая колокольня не-львовской традиции в губернии. Или, во всяком случае, одна из лучших. Отделка нижнего яруса спаренными колоннами ионического ордера:

А второго - коринфского (для того времени исполнение исключительно грамотное и качественное)

Верх здания "провален". Его достраивала вдова заказчика, причем, деньги, вероятно, подошли к концу. Получилось сильно иное, и лишь отчасти гармонирующее с первоначальным замыслом. Хотя термальные окна вошли в моду в этих краях старицко-новоторжско-тверского пограничья при Львове, здесь почти наверняка сам Николай Львов не имел отношения к строительству.

В интерьере самое цельное впечатление оставляет, как ни странно, трапезная. Несмотря на то, что в ней утрачена вся отделка, сохранились своды, показывающие с каким немалым трудом и мастерском удалось создать такую конструкцию (она бесстолпная, а свод держится хорошо, благодаря сложной системе распалубок). В данном случае - вид с востока на северо-западный ее угол.

К сожалению, мало что уцелело от отделки апсиды:

Что касается самого храма, то и его интерьер не лишен стильной красоты и монументальности. Но следы ремонтов и огромные утраты советского времени не позволяют увидеть первоначальный замысел этого сооружения.

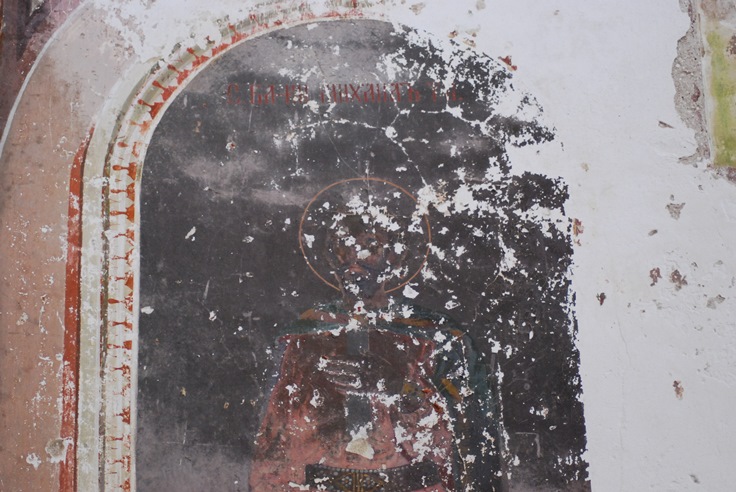

От первоначальных росписей уцелело так мало, что едва ли можно даже реконструировать их. Укажем лишь на самое основное. От первоначальной живописи ремонтами был оставлен только фрагмент в лепном медальоне на восточной стороне с изображением Саваофа:

Кроме того, первоначальным можно считать лепной фриз и карнизы. В 1910 году внутри гирлянд поместили изображения крестов, но едва ли они там были изначально.

В это же время были расписаны паруса - там помещены евангелисты. Именно на них отчетливее всего видно, как этому храму не повезло. На каждом из евангелистов сохранилось по 3-4 слоя записей, под которыми едва видна первоначальная, мягкая по гамме, но очень грубая по рисунку живопись (вероятно, доморощенный крепостной живописец).

И еще место, где видна его рука. На западной половине уцелел небольшой фрагмент с ангелом из неизвестной композиции. Здесь были хоры - очень ответственный участок. Они были разобраны, а проход туда заложен еще в 1875 году. И тогда же поверх этой композиции была сделана другая (реплика с "Явления Христа народу").

И еще одна не до конца понятная загадка живописи в этом храме. На месте сбитой лепнины везде удержались фрагменты других композиций и первоначального живописного декора. Это значит, что от лепнины могли отказаться уже в процессе строительства здания.

Очень непривычные "кессоны"-плетенки в куполе - тоже деталь первоначальной живописи. Там же, в куполе, были и небольшие композиции в сложных рамах, совсем в духе барокко XVIII века. На фото - уцелевшая деталь "Коронования Богоматери".

Сменившая эту живопись рубежа XVIII-XIX вв. роспись 1875 года отличается откровенно невысоким качеством. От нее остается также совсем немногое.

И в нижнем ярусе, где напрочь уничтожены все следы XVIII века, остались небольшие остатки живописи 1910 года.

Под колокольней уцелели небольшие фрагменты живописи, в том числе поздний, но очень выразительный - горестно выразительный! - расстрелянный в недавнее, видимо, уже время херувим:

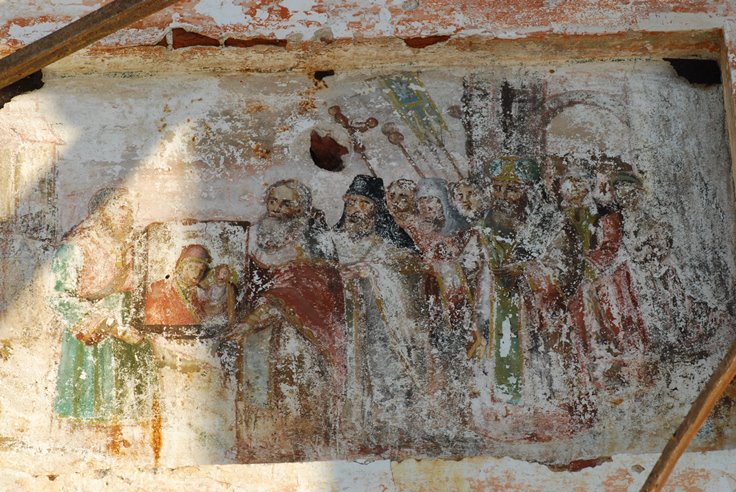

И замечательная композиция - "Обретение (?) иконы Казанской Божией Матери" прямо над главным входом. Время исполнения ее неизвестно, предполагаем конец XIX века. Трогательная и красивая, в духе народной живописи этого времени.

Разумеется, храм более чем заслуживает реставрации и, хотя бы, фиксации и изучения истории и программы его первоначального строительства и росписи. Повторим, он один из лучших, возведенных в XVIII веке на Тверской земле. Но вместо этого в настоящее время он продолжает погибать...

Павел Иванов. Фото автора. Август и декабрь 2009 года.

| Метки: Казанская классицизм реставрация церковь | Описание объекта на "Храмах России" |

Для печати

К началу |

.JPG)