Древний погост Георгиевско-Чудинский, в XIX веке именовавшийся селом Георгиевским, расположен на открытой возвышенности. До 1930-х гг. территория погоста граничила с деревнями Матвеево и Климово. Во время коллективизации село Георгиевское было упразднено и вошло в состав села Матвеево. Основной архитектурной доминантой села является комплекс из двух каменных церквей Преображения и Георгия Победоносца, под второй из них устроена усыпальница, а за храмами - старинный некрополь. Перед храмами расположена обширная бывшая торговая площадь села с домами духовенства и училищем.

В настоящее время храмы действующие, проводится реставрация (к сожалению, на нее постоянно не хватает средств), в здании училища открыт музей, усыпальница оформлена как мемориальное помещение.

Погост в конце XIX в. Фото из архива М.М. Шипилова

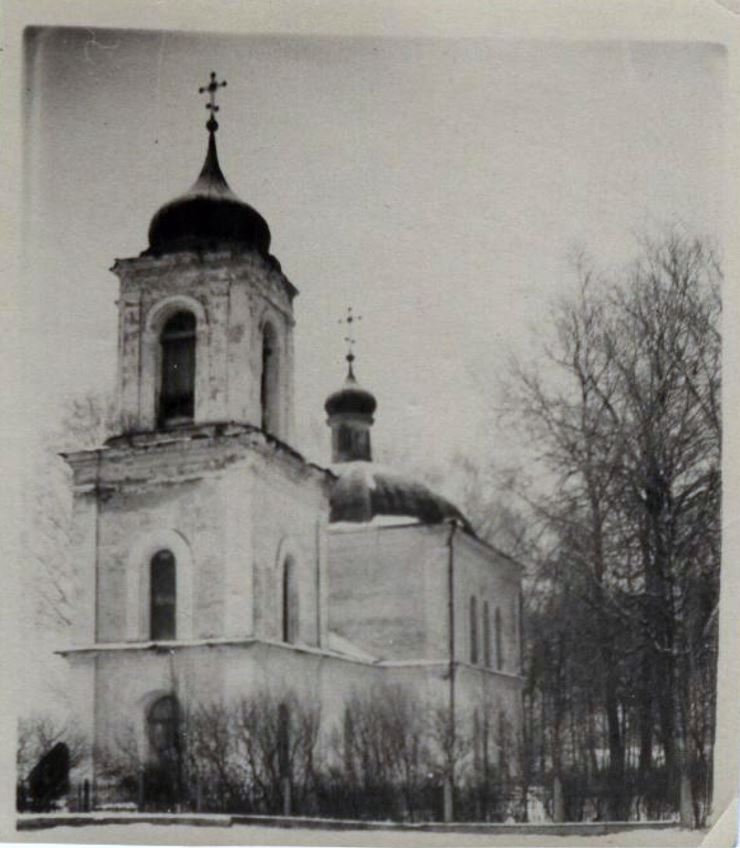

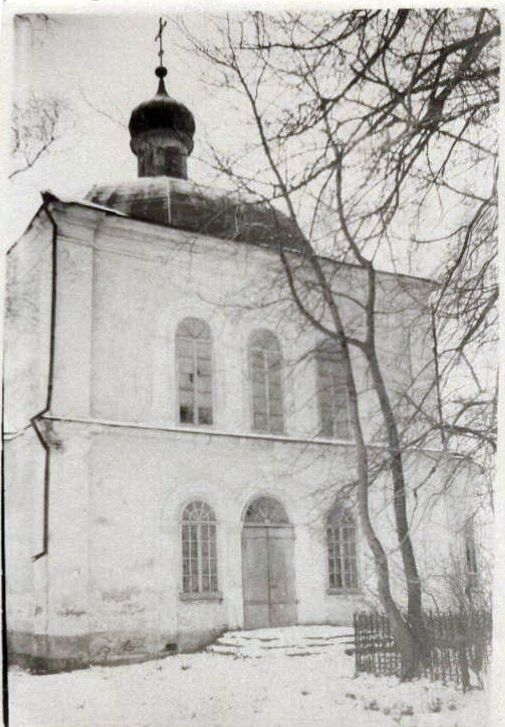

В середине XX века:

Слева от главного входа расположен храм Преображения Господня и Рождества Пресвятой Богородицы. Его история хорошо описана в книге Д.Ивлева «На старой Чудинской дороге» и на сайте Георгиевского прихода с. Матвеево: http://matveevo.prihod.ru Фото храма 1950-х гг.

Строительство каменной Преображенской церкви началось в 1853-54 гг. на средства местных прихожан. Руководителем строительства избрали отставного штабс-капитана Кинтилиана Ивановича Давыдова. Завершено строительство в 1861 г. освящением левого престола Рождества Богородицы.Второй престол Преображения Господня освящён в 1864 г., после продолжительного исправления несущих конструкций оконных перемычек, осуществлявшегося под руководством вышневолоцкого городового архитектора Александрова. На фото - интерьер алтаря придела в 1950-х гг.

Центральная часть церкви представляет собой одноглавый четверик, перекрытый парусным сводом. Окна в нём расположены с юга и севера по три в два яруса. В 1861-1864 гг. средние окна первых ярусов превращены в боковые входные двери. Тогда-же пристроены белокаменные паперти, по три ступени в каждой. Венчает колокольню луковица в кованным крестом. На последнем фото - луковица на колокольне храма после реставрации.

Двери и окна первого яруса помещены в ниши. Окна второго яруса оформлены арками с пятами.

Первый ярус служит притвором. Входные двери в храм деревянные, обиты железом, с кованными засовами

Внутренние двери всех трёх церковных входов деревянные. Сохранились лишь двери западного входа

Нижняя часть стен храма украшены деревянными панелями с незамысловатой росписью

Внутри храм выкрашен в голубой цвет, своды церкви побелены

Иконостас храма изготовлен в 1850-е гг. к освящению храма, до 1970-х гг. в нем имелись древние иконы XVI-XVII вв., перенесенные из предыдущих храмов. Часть их сохранилась - но давно уже не в Матвееве. Иконостас имеет одну интересную особенность. Вслед за расположением приделов церкви его Царские врата находятся по сторонам от центрального образа (было "Сошествия во ад" ):

Резьба:

На фундаменте алтаря Преображенской церкви сохранился закладной камень с польской надписью "Камилла Копфстанл Подгорска, 1853". По местному приданию это имя основательницы церкви – местной мелкопоместной дворянки, жившей на хуторе Думиново близ с. Матвеево. Местные до сих пор указывают там «Немецкий» пруд и «Немецкое» поместье. Выяснить из архивов, что значит это имя в истории прихода, пока не получилось. Камень так и остаётся загадкой Преображенской церкви

Под алтарём Преображенского храма расположено небольшое помещение, предназначенное для усыпальницы дворян Карачинских.

Сюда их останки планировал перенести строитель второй церкви барон В.Б. Энгельгардт. Он же планировал соорудить и третий придел храма в честь Георгия Победоносца. Но изменил своё решение и выстроил близ Преображенской церкви вторую – Георгиевскую.

Строительство церкви начал барон, генерал-лейтенант Василий Богданович Энгельгардт в 1865 г. Закончен и освящён храм в 1869 г. Первоначально храм был неоштукатурен, кровля выкрашена в чёрный цвет, но в начале XX в. храм оштукатурили

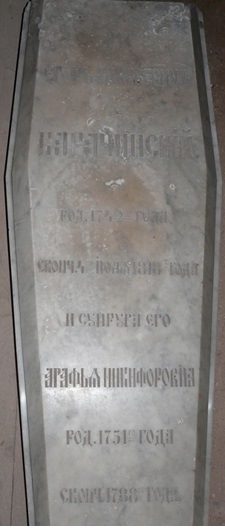

Изначально церковь задумывалась как храм-усыпальница для супруги барона Варвары Николаевны Энгельгардт урождённой Карачинской. Но с построением церкви в усыпальнице храма нашли приют и её родные: дед Егор Михеевич Карачинский и бабка Агафия Никифоровна Карачинская урождённая Давыдова, отец корнет и кавалер, участник войны 1812 г. и заграничного похода Русской армии Николай Егорович Карачинский и брат подполковник Евграф Николаевич Карачинский. После своей кончины здесь же был погребён и сам строитель церкви барон Энгельгардт.

Усыпальница первоначально предназначалась для небольшой церкви, из основного помещения был сквозной проход в алтарную часть. Но церковь тут так и не была устроена. В начале 20 века между алтарной частью и основным помещением была устроена большая печь для отопления верхней церкви. С тех пор в помещениии под алтарём находится «крестилка», где совершались крещения, а усыпальница служит также и импровизированной котельной для калориферной печи. В советское время усыпальница использовалась колхозом под склад баллонов. Были украдены золотая наградная сабля Энгельгардта, золочёные венки с могил. Но сами беломраморные надгробия уцелели. Среди них и надгробия Н.Е. Карачинского и Е.М. и А.Н. Караичнских

Двери в усыпальнице двойные, двухстворчатые. Внутренние застеклены. На внешних сплошных дверях до закрытия церкви сохранялись резные гербы Энгельгардтов и Карачинских. Перед дверями стоит кованная решётка

Внутри храма уцелел иконостас из розового кипариса, попорченный неумелой покраской в 1990-е гг.

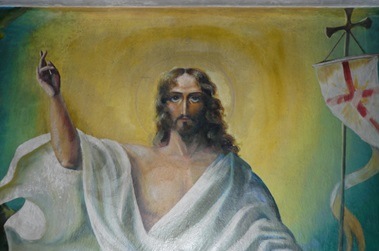

В 1990-е и 2000-е гг. храм пережил пять ограблений, поэтому старинных икон, которые были переданы сюда, нет теперь в церкви. В 1993 г. в иконостасе появились новые образа взамен утраченных старых. В это же время в алтаре храма была создана живопись.

Близ храмов Георгиевского погоста сохранилось более 30-ти захоронений XVIII-XIX вв.

В усыпальнице Георгиевской церкви стоит каменный крест XVI века, некогда стоявший на окраине погоста близ старой Чудинской дороги, один из немногих каменных крестов на территории Вышневолоцкого уезда

В 2012 г. на усыпальнице храма установлена памятная доска в честь Н.Е. Карачинского, участника войны 1812 г.

Прямо напротив храмов, на другой стороне торговой площади расположено здание Чудинского земского училища. Оно построено в 1884 г. Последовательно здесь располагались: школа крестьянской молодёжи и начальная школа с. Матвеево. В 2004 г. здание закрытой школы передано приходу под помещения Музея Сельского прихода.

Музей был открыт в новом здании в 2005 г.

Вид на торговую площадь (справа здание земского училища).

С севера на торговую площадь выходят фасады дома священников Рудаковых (на фото - справа) и дома Антиповых (слева), который стоит точно на месте дома священника Михаила Сперанского и его двух дочерей учительниц Чудинского и Горкинского училища Варвары и Александры Сперанских. Дом Антиповых перевезён из п. Спирово в 1940-е гг.

Дом священников Рудаковых, построенный в 1880-е, последовательно принадлежал диакону (позднее священнику) Арсению Андреевичу Рудакову, затем его сыну священнику Александру Рудакову. Здесь же жили и его братья священники Иван и Николай, а так же ещё один брат учитель Чудинского училища Павел Арсентьевич. В доме проводились занятия церковного детского хора. В советское время дом был конфискован у семьи о. Александра Рудакова. По некоторым сведениям священник был арестован и сослан. Во второй половине 20 века часть дома была передана под медпункт, который размещается здесь и сейчас.

Из нескольких церковных домов уцелел еще только дом диакона ("дом лейтенанта Куликова"), сохранившийся в перестроенном виде. После конфискации дома у диакона в 1930-х гг. в нём размещался детский сад, в 1950-х он был отдан участковому милиционеру лейтенанту А.Ф. Куликову. Лейтенант Куликов участник Сталинградской битвы, сотрудник НКВД, СМЕРШа, участник событий романа Богомолова "Момент истины. В августе 44-го". После войны работад ст. оперуполномоченным, начальником 1-ого отделения милиции г. Клайпола МГБ ЛССР. В 1950-х гг. ппал в опалу и был сослан на должность участкового в Спировский район, где и прожил до глубокой старости.

В целом комплекс погоста Георгиевско-Чудинского являет собой редкий сохранный образец сельского храмового комплекса с прилегающим историческим некрополем. Погост нуждается в бережной охране и грамотной реставрации, иначе многое, что уцелело в советское время, будет безвозвратно потеряно.

Денис Ивлев. Фото из архива автора и архива Музея Сельского прихода села Матвеево.

| Метки: 1812 Георгиевская иконостас некрополь Преображенская церковь эклектика |

Для печати

К началу |

|

Координаты: 57.428798,35.122105

|

||

.JPG)

.JPG)