Самый значительный памятник классицизма в Кимрском районе и выдающийся образец этого стиля в Тверской области. Храм в честь великомученика Димитрия Солунского с приделами Параскевы Пятницы и святителя Николая выстроен на средства местных помещиков, в первую очередь видного государственного и военного деятеля 1 четверти XIX века П.В. Голенищева-Кутузова, героя войны 1812 года, в нем и погребенного.

Храм формально является действующим с начала 1990-х гг., но за последние годы его состояние неуклонно ухудшается. Службы в нем не проводятся.

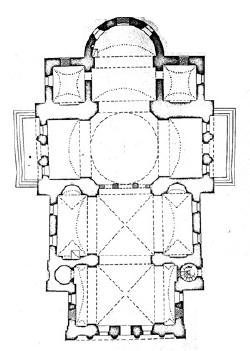

Печетовский храм - это огромный по сельским меркам храм в форме купольной бесстолпной базилики. Утверждение краеведов, что этот храм каким-то образом ориентирован на Преображенский всей гвардии собор в Петербурге, неверно. Фото Валентина Стригина, февраль 2010 года.

Но это действительно реплика петербургского храма - только другого. Разрушенного храма Рождества Христова на Песках (1781-1789):

Сходство, однако, выражается лишь в плане. Детали тверского здания показывают уже не классицизм, а развитый ампир.

Западный портик вообще оригинален и заставляет вспомнить таковой в львовском храме в Загорье (Переслегине). Но в печетовском храме третья пара колонн портика превращены в полуколонны, а сами портики превращены в притворы-лиджии. В духе украшения таких "тосканских" портиков крупными надписями здесь также на месте фриза помещена надпись "Благословен грядый во имя Господне".

Декор храма прост и даже скуповат. Украшением служит только белокаменный тройной карниз, идущий по периметру всего здания.

Западные углы храма, притвора и апсида обработаны ленточным рустом.

В остальном постройка очень лаконична. Известно, что проект упрощался и дорабатывался - по первоначальному варианту построить храм не позволил недостаток средств. Экономили, вероятно, на внутренней отделке и, отчасти, на дорогих фасадных работах. В результате тосканские портики-лоджии получились уже чрезмерно уплощенными. Оконные проемы украшены только минимальными подоконными полочками, а порталы - такими же полочками-сандриками с едва намеченными гирьками.

От первоначальной отделки сохранились трое металлических кованых дверей с накладными деталями.

Интерьер храм прост и изящен. (План с "Православные храмы Тверской земли", на котором взят из статьи А.В. Чекмарева "О появлении двухколоколенных храмов в русской архитектуре XVIII века" здесь):

Трапезная:

Собственно храм. Сравним два фото - 2007 года (Анатолий Кац, с "Храмы России"):

И фото мая 2014 года:

В конце 2000-х гг. в этом храме еще стоял иконостас, причем даже с частью икон, появившийся в Печетове в 1890 году. Фото Валентина Стригина, февраль 2010 года. Перед иконостасом - настоятель, протоиерей Михаил Бакун.

В этом же 1890 году храм был расписан. Проект реконструкции тогда предполагал расширение храма, но этого не произошло. В советское время в здании хранилась селитра (удобрение), в сочетании с протекавшей крышей вызвавшая убийственный эффект - сводчатый пол, под которым располагаются обширные подвальные помещения, был буквально "съеден", в результате чего сейчас находиться в храме небезопасно. От росписей сохранились ничтожные остатки в куполе.

Проблемой здания является также рушащийся цоколь, дополнительно обеспечивающий очень высокую влажность.

И сильно разрушенная крыша.

От исторической застройки села практически ничего не сохранилось - несколько старых домов сельской площади окончательно разрушились:

А от домов причта уцелел единственный каменный дом (1873), в котором располагалась сторожка и квартира дьякона.

Время от времени по этому зданию проводятся небольшие, скорее, демонстративные работы (например, в 2012 году центром "Сельская церковь"), но для его реального спасения необходима специальная программа и очень значительные средства, которых нет. (Фото взято с МОБО Центр "Сельская церковь").

Павел Иванов. Кроме указанных, фото автора, май 2014 года.

| Метки: 1812 ампир Дмитриевская дом_причта церковь | Описание объекта на "Храмах России" |

Для печати

К началу |

Координаты: 57.138548,37.001013

|

||