Характерный для тверской провинции храм в сдержанных классических формах. Сооружен в 1865-1874 гг. (приделы освящались в 1874, 1875, 1889 (главный) и в 1894 гг.). В 1874 калязинскими живописцами Шишкиными создана церковная живопись.

Храм закрыт около 1938 года, открыт в 1997 году. В настоящее время продолжатся ремонт здания.

Церковь в государственном селе, когда-то вотчине Иванишского монастыря, построена по проекту 1845 года, подготовленному губернским архитектором И.Ф. Львовым и измененным (упрощен) новоторжским строителем С. Гребенщиковым. По сравнению с первоначальным вариантом глава осталась одна (предполагалось пятиглавие), сильно упростился ампирный декор храма и колокольни. Но пропорции здания остались прежние. Несмотря на экономию на декоре, здание было построено на совесть и в крупном ремонте после передачи приходу не нуждалось. Однако крайний недостаток средств тормозил и тормозит возрождение. Фото 2007-2008 гг.

Храм стоит на сельской площади, сохранившей лишь традиционную планировку - это расширение сельской улицы.

Большая часть домов построена после войны.

Из старых домов уцелели немногие. Выделяется один, вероятно, священнический дом конца XIX - начала XX вв., редкий пример старинного здания на этой территории, сильно пострадавшей в 1941 году во время боев.

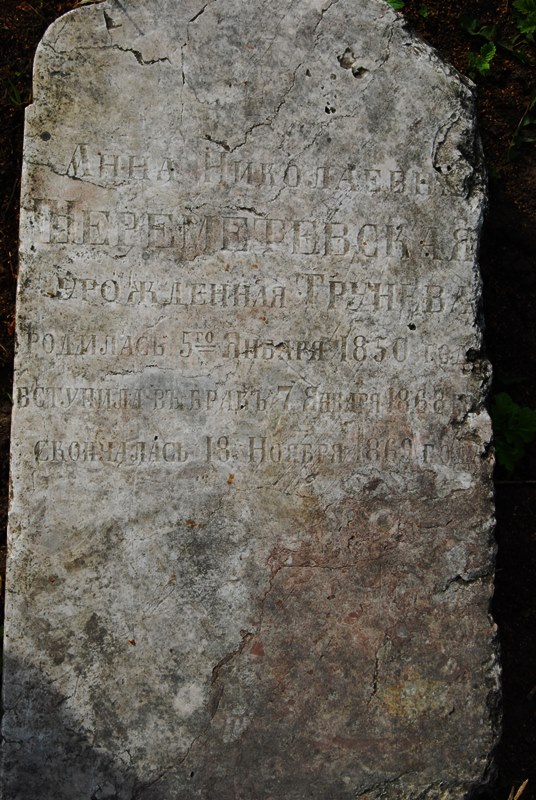

Церковь возводилась по соседству со старым деревянным храмом, севернее его, на том же погосте. При благоустройстве территории в конце 2000-х гг. обнаружены многочисленные старинные надгробия, свидетельствующие (несмотря на общие отзывы о бедности прихожан) о зажиточности и грамотности хотя бы части их и - дешевизне белого камня для надгробий. Лишь одно надгробие явно дворянское:

Остальные принадлежат представителям податного сословия. Выделяются два. Неких Константина и Ивана (1888):

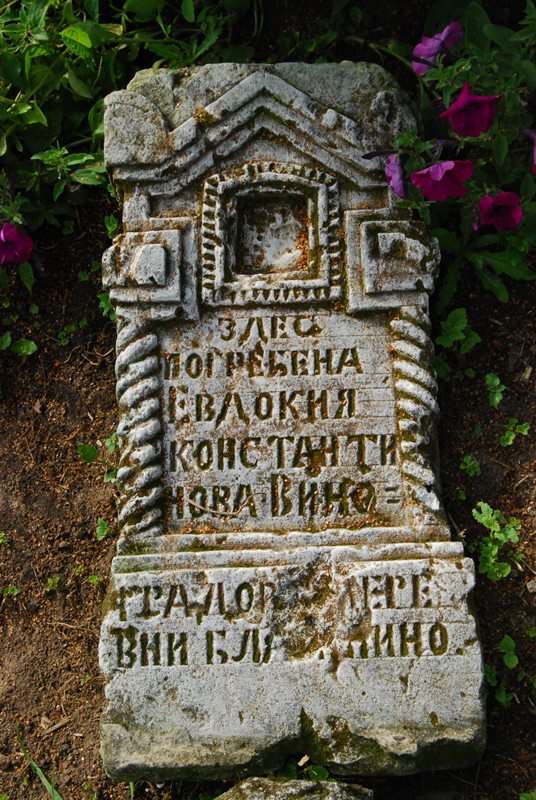

И Евдокии Константиновны Виноградовой

Еще один надгробный памятник - во вторичном использовании - отмечает могилу уважаемого и любимого местного священника, замечательного краеведа и писателя Алексея Дмитриевича Ушакова (1864-1943).

Несмотря на близость Старицы, в отделке храма белого камня не хватало. Из двух портиков белый камень в отделке фронтона использован только в южном:

Северный портик лишь оштукатурен, камень использован лишь при отделке колонн.

Довольно необычен карниз, решенный в виде ряда белокаменных кронштейнов.

В целом нужно отдать должное строителям - для 2 половины XIX века классические формы восприизведены очень неплохо. Крупные объемы соразмерны и достаточно гармоничны.

Удешевление прокта заметно более всего в облике колокольни, классический декор которой в деталях предельно упрощен.

На части окон здания уцелели подлинные оконные решетки:

Интерьер храма достаточно обычен для такого типа зданий. Трапезная с двумя приделами перекрыта цилиндрическими сводами с распалубками. Однако интересно, как сильно сдвинуты к западной и восточной стене трапезной опоры, создавая свободное зальное пространство. В трапезной частично уцелели старые полы.

В холодном храме были устроены два придела, но последний, Ильинский, появился "вне плана", по желанию прихожан одной из деревень, где был упразднен малолюдный приход. Поэтому подкупольное пространство строго центрично.

В здании предполагались, но не были устроены хоры. В итоге было принято решение затянуть отверстие холстом с картиной Рождества Христова. Картина эта сохранилась, она хранит след от прореза, оставленного в 1893 году ворами, проникшими в храм через чердак и укравшими наличные церковные суммы. (В 2014 году находилась в алтаре)

Живопись, созданная известной во 2 пол. XIX в. калязинской мастерской Шишкиных - типовая для своего времени, в академической манере, но довольно шаблонная.

Шишкиными же писались и иконостасы. Несмотря на советское разорение, уцелел небольшой иконостас в притворе, и даже три иконные доски, к сожалению, с почти погибшей живописью.

Ремонтные работы ведутся преимущественно в трапезной. Здесь в 2014 году почти закончены отделочные работы в одном из придельных алтарей (южном).

Огромных трудов стоило благоустройство территории, в начале 2000-х практически полностью заросшей борщевиком. Теперь хотя бы вокруг храма его нет.

Приход остро нуждается в средствах для продолжения ремонтных работ.

Павел Иванов. Фото автора 2007, 2008, 2014 гг. и Александра Дылевского, 2007 г.

| Метки: ампир Георгиевская некрополь фрески церковь | Описание объекта на "Храмах России" |

Для печати

К началу |

Координаты: 56.537248,35.092747

|

||