Характерный провинциальный ампирный храм, возведенный по проекту И.Ф. Львова с огрублением и упрощением деталей. Храм дважды расписывался - в 1874 году и (притвор) - в 1910-х гг.

Храм закрыт перед войной 1941 года, после чего использовался колхозом. Уже более тридцати лет здание заброшено и разрушается.

Преображенский храм с Казанским и Никольским приделами - пример неизбежного огрубления типового проекта. Проект близок тому, по которому строился в те же годы храм в селе Спас-на-Сози, но здесь ситуация любопытна тем, что церковь в Карамышеве перестраивалась мало. Несмотря на то, что Карамышево было почтовой станцией и большим владельческим селом, в нем не было крупных помещиков-благотворителей. Здание - типичный трехчастный объем, немного усложненный расширенным притвором.

Строительство вела, по-видимому, консервативная местная артель, в деталях допустившая достаточно вольное обхождение с проектом. Вид здания еще в довольно целом состоянии (1982 года, взято с этого сайта):

Видимо, в целях упрощения портики были заменены на фактические лоджии (заложенные и изнутри). При строительстве отказались от использования белого камня, почти обязательного в Тверской губернии. Здесь он был, вероятно, слишком дорогим. Все детали выполнены в штукатурке, причем максимально упрощая - в результате метопы и триглифы превратились в чередование нишек.

С востока к холодному храму примыкает большая полукруглая апсида. Противопожарные посадки берез относятся к началу XX века:

В интерьере самое необычное - тромпы. При устойстве светового барабана переход от арок к куполу осуществляется допольнительным устройством конических тромпов, как будто мастера не были уверены в прочности основных арок:

В трапезной установлена одна пара столпов, сильно сдвинутых к восточной стене, западные опоры утоплены в стену, трапезная перекрыта простым полуциркульным сводом. Здесь, по-видимому, сказалось то же желание сделать попроще и попрочнее. Свод без крыши продержался более тридцати лет.

Еще один пример сельской экономии 1 половины XIX века. На стадии завершения строительства была разобрана деревянная церковь XVIII века (одна из двух, имевшихся в селе (вторая была перенесена на кладбище в 1863 году, ее как интересный памятник старины отмечал архиепископ Димитрий в 1903 году, что не помешало разборке в советское время). Старые бревна были использованы для половых лаг в каменном храме:

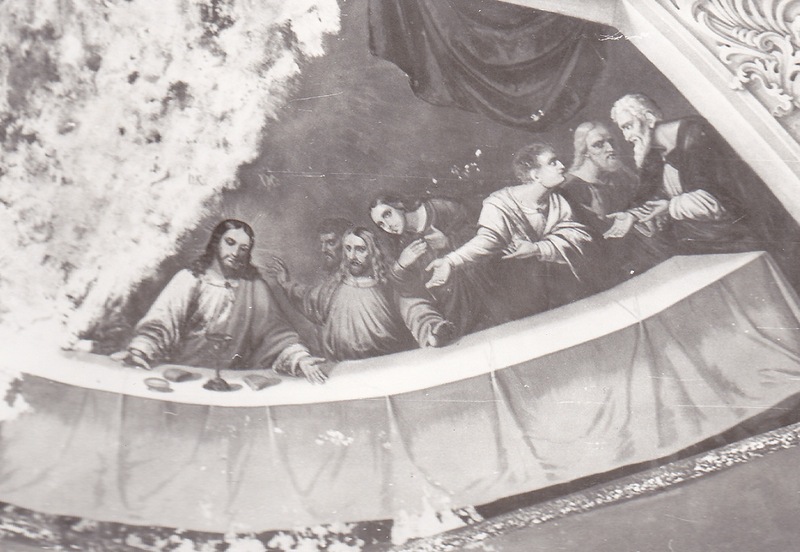

Храм долго стоял без росписи, только в 1874 году он был расписан, причем рука мастера угадывается совершенно определенно. Это тот же художник, что руководил мастерской, расписывавшей храм в селе Баскаки Весьегонского района. Но на сохранности живописи сказалось то, что храм слишком долго находится в руинированном состоянии. Уже к 2007 году она была почти полностью утрачена. Состояние живописи в апсиде в 1982 году (взято с сайта):

К 2007 году оставалось:

Еще несколько прекрасных, но, увы, последних, фрагментов. Из "Нагорной проповеди":

Евангелист Матфей:

"Горний Иерусалим":

В начале XX века реконструкции подвергся притвор, где появилась роспись. Кроме орнаментов, сохранялись два изображения - преподобного Макария Калязинского:

И святой благоверной княгини Анны Кашинской. Это последнее - интересный ранний пример монументальной росписи с изображением княгини-инокини. Время появления этой росписи - 1910-е гг.

Состояние храма остается плачевным, хотя серьезных дополнительных разрушений с 2007 года, когда проводилась съемка, не последовало. Восстановления и консервации здания не планируется.

Павел Иванов. Фото автора и Андрея Богатырева, август 2007 года.

| Метки: ампир Преображенская фрески церковь |

Для печати

К началу |

|

Координаты: 58.364267,36.453888

|

||