Лучший памятник советского периода в Твери и один из архитектурных символов города. Построен в 1935-1938 гг. к открытию Иваньковского водохранилища. Долгое время в здании размещались не только собственно речной вокзал, но и многочисленные службы тверского речного порта.

С 2002 года здание не используется по назначению, состояние его - аварийное. 8 августа 2017 года произошло частичное обрушение центральной части.

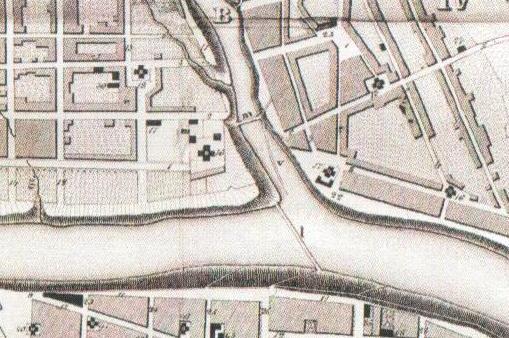

Вокзал построен на исключительно выигрышном в градостроительном отношении месте - на стрелке Волги и Тверцы, там, где с XIII века располагался Успенский Отроч монастырь.

Любопытно, что бывший монастырь (закрытый еще в 1918 году) не только не сносился тотально при строительстве вокзала, но и максимально сохранялся вплоть до начала 1960-х гг. Практически ни один фундамент монастыря, за исключением, по-видимому, теплой церкви и части восточной стены, не пересекается со зданием Речного вокзала. Немецкая аэрофотосъемка 1942 года хорошо показывает расположение юго-западного монастырского корпуса, стоявшего еще в 1940-х гг. При сопоставлении с дореволюционным планом (1845 года) видно, что почти весь монастырь остается вне новой территории строительства, с подсыпкой грунта на площади между строящимся вокзалом и сохраненным Успенским собором почти на метр.

У нас есть много оснований полагать, что архитекторы знали, что цена стройки на этом месте - снос возможно не самой архитектурно выдающейся и неоднократно перестроенной, но зато старейшей постройки Твери (теплой церкви Отроч монастыря, подвалы и нижний этаж которой относились к 1 четверти XVI века, если не ранее). Их постройка должна была иметь не меньшее значение в истории местной архитектуры. И это вполне удалось зодчим. Нам известны лишь фамилии архитекторов - Е.И. Гаврилова, И.П. Райский. Конструкторское бюро и все строительные структуры относились к системе ВолгоЛага. Никаких других построек этих зодчих не известно, что с ними стало потом - также не выяснено. Вокзал остался уникальным и неповторимым явлением в истории города Калинина-Твери.

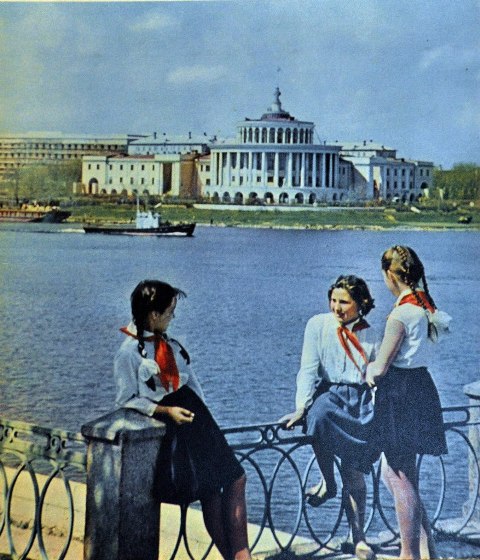

Старейшие снимки (как вышеприведенный, 1940-е гг., собрание ТЦДНИ) показывают вокзал еще на пустой площади, генпланом 1939 года задуманной как центр радиально-лучевой планировки Заволжья (никогда всерьез не осуществлявшейся в натуре) или как место грандиозного Дворца советов (также никогда всерьез не строившегося). Начиная с 1959 года. территория вокруг стала застраиваться жилыми домами (политехнический институт и "хрущевки" ранних серий). По первому цветному альбому с видами Калинина (1966) можно датировать серединой 1960-х гг. окончание этой градостроительной трансформации (не слишком удачной, хотя могло быть и хуже - проект застройки принадлежит крупнейшему мастеру сталинского ампира в Калинине-Твери - Т. Кордюковой, вынужденной здесь работать в условиях полного отказа от "архитектурных излишеств").

Речной вокзал фотографировали и фотографируют бесчисленное количество раз все туристы, приезжающие в город. Восприятию памятника мешают разрастающиеся деревья, впервые посаженные на приречных террасах в 1970-х гг. и, регулярно подстригавшиеся в советское время. Но в постсоветские времена этих обрезок было только две - в 1999 году и в 2014-м. На фото - половодье 2005 года.

Речной вокзал - великое творение советской архитектуры. И это несмотря на то, что его первоначальный вид был гораздо более гармоничным и "классичным". Современники оценивали его как "удачное" произведение, не упуская повод указать и на отдельные ошибки. Однако для нас значение этой постройки становится все более важным, уровень мастерства, с которым он выполнен, все более и более недоступен для провинции.

Вокзал не избежал потерь. Утрата в 1980-х гг. пышного карниза с частыми мутулами сильно упростила фасадный вид здания, без большого ущерба пережившего оккупацию 1941 года и бои за Калинин (одно из красных знамен в честь освобождения города было поднято именно на нем). Зима 1941/1942 гг. (фото из собрания Тверского объединенного музея).

В планировочном отношении вокзал совсем не прост (как это почему-то заявлено в "Своде памятников"). Он построен на перепаде высот, причем изначально его цокольный этаж (он есть только со стороны Волги) был продожением пологой ступенчатой террасы, оформленной когда-то с большим художественным вкусом. Теперь только стенки с остатками сложных профилированных штукатурных карнизов остались от того времени. На месте деревьев изначально были цветники, вазоны и скульптурные группы.

Цоколь окружен массивной двойной аркадой-стилобатом с плоскими перекрытиями.

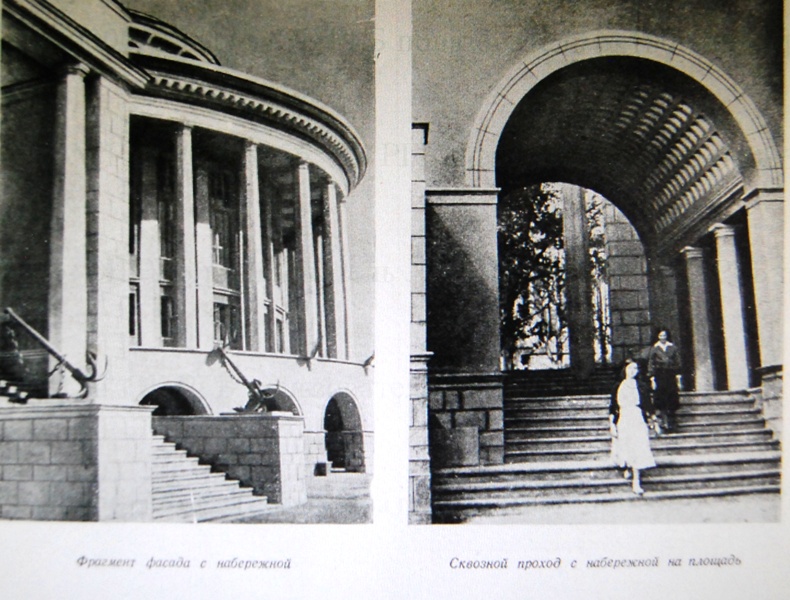

Аркады прерываются двумя симметричными лестницами, окруженными массивными пропилеями с постаментами, на которых были установлены якоря (сохранялся до 2015 года только один, остальные были украдены в 1990-2000-х гг.). Их вид в 1939 году (из книги Р. Хигера "Архитектура речных вокзалов" М., 1940):

В 2015 году:

В противовес мнению авторов "Свода", входы здесь не являются сквозными проходами через вокзал, но служат, скорее, оформлением входов в залы ожидания и служебные помещения вокзала, размещенные в боковых крыльях. Проходы были устроены дальше, в торцах, где построены два симметричных атриума, оформленных сходным образом. Они точно сориентированы на Успенский собор и вызывающе декларируют уважение авторов (это в середине-то 1930-х гг.!!!) к русской церковной архитектуре.

Эти атриумы-колодцы спускаются к воде (к Тверце - восточный и к Волге - южный) перекрытыми кессонированными арками над лестницами. Это и ныне - самые лучшие лестницы советского периода в Твери (доведенные до ужасающего состояния за последние два десятилетия). Южная, по которой ведут туристов с теплоходов, стыдливо забита досками:

И восточная:

Эти приходы предполагали использование пассажирами пригородных линий. А основные портики предназначались для ожидающих отправления пассажиров дальнего следования. По факту это разделение вряд ли когда-то серьезно соблюдалось. Те и другие пространства имели целью демонстрацию совершенства архитектуры классического стиля.

Боковые крылья решены в спокойном классическом стиле, оси окон чередуются гранеными пилястрами-полуколоннами. Дверные проемы решены в стиле античных классических порталов (конечно, с известным упрощением деталей).

Из многочисленных малых архитектурных форма здесь остались только вазоны. Как любопытный памятник своего времени до 2012 года у вокзала на подиуме находились канализационные люки 1937 года - старейшие в городе. Ныне они украдены. Всего несколько прясел уцелело от ажурной ограды (штампованная, но хорошего рисунка).

Главный вход со стороны порта находится в цокольном этаже, где размещались кассы. Двери лишились в 2000-х гг. своих ручек, несколько раз исписывались вандалами и перекрашивались. В 2015-2017 года произошло стремительное разрушение этой части здания из-за повсеместных протечек и накапливания воды на плоской кровле аркад.

Кассовый зал. Все помещения в башне полукруглые, все имеют плоские перекрытия, иногда имитирующие перекрытия по балкам.

Портал на центральную лестницу из кассового зала. Уже здесь проявилась изобретальность архитекторов в подборе деталей для колонн и капителей - они различаются по этажам и по зонам здания.

Первый этаж - основной. На этом уровне расположен вход со стороны города. Фото 1960-х гг., но такой же он и в наши дни.

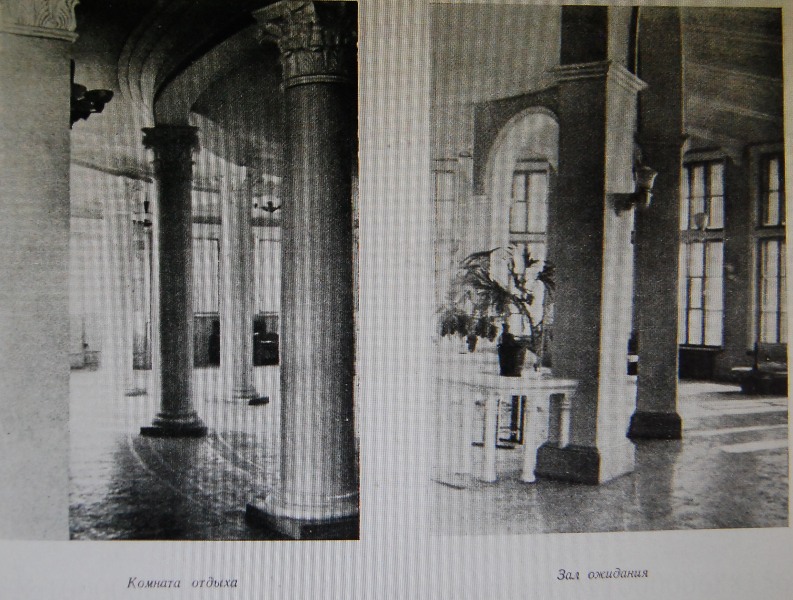

Вестибюль с этой стороны решен в виде большого колонного зала, "распахивающегося" в стороны.

В торцах располагались входы в боковые крылья. Восточное:

И южное:

Все полы бетонные, с напольными мозаиками.

И с внутренней стороны в тамбуре сохранились первоначальные дверные ручки, а двери избежали варварского отношения.

Круговой обход вокруг центральной башни в уровне первого этажа ведет в служебные помещения. Проход туда скромен и оформлен в виде арок с капителями, украшенными орнаментом, напоминающем кенотафы (арок две - по левую и правую сторону лестницы, на фото - правая арка, более сохранная):

Обход первого этажа, хотя и не предназначался для широкой публики, роскошен по-своему: это колонный зал с четким ритмом колонн и соответствующих им пилястр или колонн:

Капитель:

Главный эффект на входивших должна была оказывать и оказывает до сих пор парадная лестница, решенная в виде двух входов над "гротом" в классическом стиле. В 1939 году:

В 2013-м:

Две маршевые лестницы ведут на межэтажную площадку. Правая лестница (от входа):

Вниз отсюда идет лестница в кассовый зал в цокольном этаже. Вход решен в форме арки-грота с замком. Потолок на лестнице выполнен в форме арки с кессонами.

В вестибюле сохранились подставки для светильников, хотя сами светильники уже недавнего времени:

Лестница устроена таким образом, что "транзитный пассажир", то есть человек, идущий садится на корабль, проходил сразу вниз в кассовый зал и выходил из здания. Но если пассажир имел время и возможность пробыть в здании Речного вокзала большее время, он поднимался по лестнице на межэтажную площадку, где сразу попадал в рекреационную зону, отделанную с особым изыском.

Межэтажная площадка - главная "изюминка" интерьера Речного вокзала (погибла в 2017 году). Она напоминала своими формами колонную беседку-киворий и заставляет вспомнить византийские и ренессансные памятники этого типа. Вид с площадки на вестибюль:

А по другую сторону она спускается невысокой лестницей в помещение второго этажа, открытое своими аркадами на стрелку Волги и Тверцы. Помещение погибло в 2017 году.

Здесь располагались залы ожидания, позже, уже в 1990-х гг., помещения ресторана (изначально он был в бельведере). Отделька сохранялась лишь частично. Но даже то, что сохранялось, оставляло сильное впечатление.

Эффект разнонаправленных и кажущихся на первый взгляд хаотичными лестниц позволяло добиваться здесь впечатление сакрального пространства, помещенного внутрь центральной башни вокзала (это его центральная ось). Особенно хорошо это было видно при взгляде сквозь колонны:

Очень хороши и блестяще исполнены потолки, имитирующие балочное покрытие, напоминающее перекрытия раннехристианских базилик. Испорченные поздней покраской, они, однако, сохраняли следы первоначальной тонкой отделки.

В стороне располагалась лестница на третий этаж, практически полностью разрушенный при обрушении в августе 2017 года . Сюда вела узкая пристенная лестница:

Но тем неожиданнее было увидеть здесь еще одно парадное круглое помещение - ресторана, прямо под маяком. Круглый зал перекрыт ложным куполом с "окулюсом" - почти как римском Пантеоне.

Ресторан окружала галерея - в северо-западной части крытая, где расположена лестница в башню с маяком и флагштоком.

В юго-восточной части - открытая. Фотографии середины XX в. взяты отсюда.

В этой части здания сохранялась подлинная фурнитура, в единственном экземпляре присутствовала дореволюционная (?) дверная ручка на парадной двер в ресторан.

Остальное значительно скромнее.

Боковые крылья украшены внутри значительно проще (и сохранились намного лучше, поскольку до сих используются как офисные помещения). Здесь сохранились повсеместно потолки с имитацией балочных перекрытий.

И характерные лестницы, с очень изящно выполненными переломами, делающими простые маршевые пролеты произведениями искусства:

Построенный целиком за территорией бывшего монастыря на насыпном грунте, с использованием эффекта перепада высот, вокзал довольно быстро стал ветшать. Ремонт требовался уже в 1980-х гг., причем такой, что ходили разговоры о полном сносе. Этого не произошло, но до нас дошел очень проблемный памятник.

Обстоятельства его постройки (строили заключенные в авральном режиме), дополнительно усугубили ситуацию, так что в настоящее время стены его буквально "сосут" воду. Здание требует очень серьезных восстановительных работ.

Ремонтные работы были проведены в 2011-2012 гг., они позволили несколько облегчить катастрофическое состояние Речного вокзала. Более того, в этот период были частично разобраны устроенные в его центральной части переборки, вновь открывшие (правда, очень ненадолго) великолепные интерьеры центральной башни. Размещавшийся в вокзале Центр современного искусства Марата Гельмана не ставил задачей экспонировать само здание. Но после его выезда практически никаких работ там более не ведется. Необходимо помнить также, что территория вокруг - ценнейший археологический памятник, а от Отроч монастыря может сохраниться довольно много, учитывая значительно более высокий уровень грунта сейчас, чем в начале XX в. В 1999 году установлен закладной знак на месте предполагаемого здания колокольни. С тех пор эта идея отставлена в неопределенное будущее. Будущее всей этой территории совершенно неопределенно.

Павел Иванов. Фото автора и Александра Дылевского, апрель 2004, ноябрь 2008, июнь 2013 (интерьеры), март 2015 гг.

| Метки: лепнина лестница советская_архитектура |

Для печати

К началу |

|

Координаты: 56.864076,35.917747

|

||