Достаточно заурядный для своего времени храм, построенный по проекту, близкому к образцовому проекту К. Тона (в обработке И.Ф. Львова) и неоднократно воплощенному в Тверской губернии. Однако приход имел довольно необычную судьбу. Строительство каменного храма началось в 1860 году, в 1861 году сгорел дотла деревянный храм. Сбор средств на строительство производился лично священником П.Г. Вышеславцевым, крупная сумма пожертвована напрямую ему святителем Филаретом (Дроздовым). В советские годы храм в 1920-1940-х гг. был последним крупным приходом обновленцев в Тверской (Калининской) области, действовавшим вплоть до 1941 года. Затем храм закрыт и в разорен - окончательно уже в 1970-1980-х гг.

В настоящее время идет медленное восстановление здания храма.

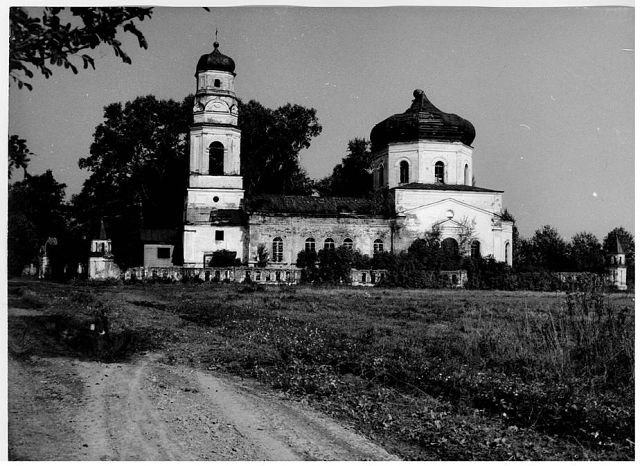

Характерная для своего времени церковь в духе ранней эклектики имеет классическую композицию - колокольня, трапезная, холодный храм. Здание поднято на высокий гранитный цоколь, стены сложены из кирпича, отштукатерены.

Декор в целом скорее из ассортимента позднего классицизма. Элементы "русского стиля" осторожно выявлены на колокольне - пояс килевидных кокошников в основании главы.

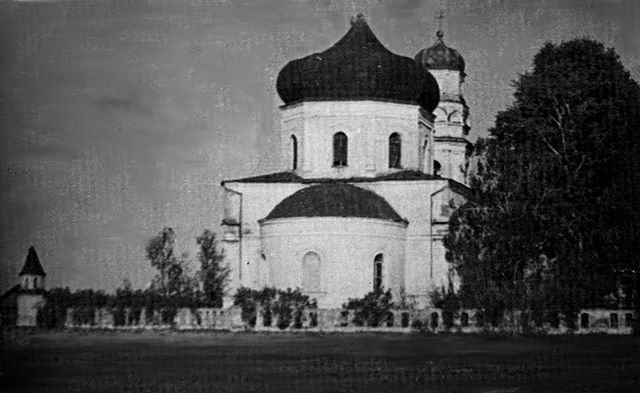

Изначально "русских черт" в памятнике было больше. До 1980-х гг. стояла огромная луковичная глава на восьмерике, несколько утежелявшая пропорции храма. Она рухнула и вид у здания стал более "классический". Фото со страницы инициативной группы по восстановлению храма ВКонтакте. Взяты из паспорта здания в главном управлении по госохране объектов культурного наследия Тверской области (фото около 1975 года).

С севера и с юга основной объем имеет слегка пониженные глухие портики с круглыми нишами в треугольных тимпанах. Они, похоже, изначально было световыми окнами и заложены при создании росписи.

В классическом духе оформлены и дверные проемы - в виде порталов классических форм с треугольными сандриками над входами.

Вообще, декор достаточно скуп - особенно это заметно без штукатурки.

Церковь окружена оградой, намного более интересной, чем она сама. Решенная в виде ограды в русском стиле, с шатровыми башенками, решетками в форме крестов, столбиками, украшенными луковичными завершениями, она имеет очень нарядный вид:

Главные трехпролетные ворота - типичные для Тверской области. До начала 2000-х гг. сохранялись кованые створки ворот. Второе фото - Артема Артемова с сайта "Православные храмы Тверской земли".

На территории кладбища сохранился полуразрушенный столбик-часовня, обозначающий место старого деревянного храма. Фото Артема Артемова, 2012 год.

Интерьер храма грандиозен и светел. Четырехстолпная трапезная сохранила посводчатое перекрытие.

В 2013 году настелены полы

И устроена двускатная кровля (обе фотографии - со страницы инициативной группы по восстановлению храма ВКонтакте).

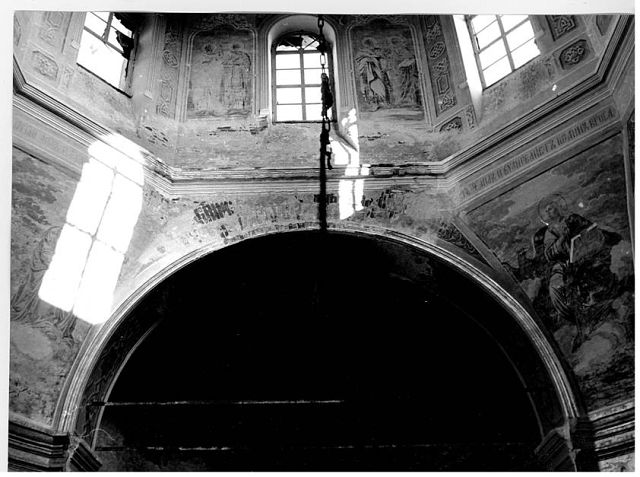

К сожалению, пока не проводились работы по основному храму. Центральный купол - восьмерик, перекрытый лотковым сводом.

До начала 2000-х гг. сохранялись довольно большие фрагменты живописи конца XIX века. Фото 1975 года:

От нее почти ничего не сохранилось. Лишь на арках и в местах закладок круглых ниш в тимпанах с тыльной стороны штукатурка удержала красочный слой с остатками композиций очень качественной живописи, выполненной, видимо, лучшей имевшейся тогда в Твери мастерской (очень похожая живопись сохранилась в храме села Заборовья Калининского района).

"Крещение Руси" (епископ и священники):

"Нагорная проповедь"

Самое большое впечатление оставляла огромная алтарная роспись с композицией "Ныне силы небесные с нами невидимо служат" (на тему Распятия Христова"). Фото Павла Иванова, 1993 год.

От нее, увы, ничего не сохранилось. Фото 2009 года.

Необычными были и штукатурные киоты с нанесенными по тонкому левкасу изображениями святых. Почти все они побиты вандалами в 1980-х гг. Композиция "Святой Пантелеймон и Нил Столобенский". Фото Павла Иванова, 1993 год.

.jpg)

Лик святого Пантелеймона - 2009 год.

Можно только приветствовать возрождение прихода - и пожалеть, что, к сожалению, началось оно слишком поздно, когда большая часть убранства этого храма, неплохо пережившего советские годы, была безвозвратно утрачена.

Павел Иванов. Фото, кроме указанных, автора - 2009 год, Александра Дылевского - 2006 год.

| Метки: Успенская фрески церковь эклектика | Описание объекта на "Храмах России" |

Для печати

К началу |

Координаты: 57.016128,35.720864

|

||

.jpg)