Смоленская церковь в селе Ильинское - один из самых крупных памятников из стилистической группы церквей клинско-корчевского круга, довольно распространенных в юго-восточных районах Тверской области. Церковь построена, как значится по документам, в 1796 году. Изначально трехпрестольный храм (с Ильинским и Никольским приделами) в конце XIX века получил четвертый небольшой придел в трапезной во имя Архангела Михаила.

В настоящее время церковь действующая. К качеству и очередности ремонта в ней много обоснованных претензий.

Смоленская церковь относится к кругу церквей, ни одна из которых не является ярким шедевром, но многие заслуживают внимания как своеобразные образцы местного зодчества. Ближайшие аналоги ее - церкви в селах Свердлово (Новое) и Стоянцы, особенно последняя. При этом церковь в Ильинском отличается на редкость хорошей сохранностью своих исторических объемов, избежавших почти повсеместной в этих местах сломки и переделки трапезных в XIX веке. Церковь стоит на совершенно плоской равнине на берегу небольшого озера одноименного с селом названия. Изначально это был "погост Ильинский при озере", принадлежавший московскому Архангельскому собору, а затем - государственное село.

Уже в период, когда село стало государственным, было начато строительство каменной церкви, причем сначала трапезной, а затем основного объема. Стилистика трапезной настолько характерна для 1780-х гг., что можно уверенно говорить о работе над храмом тверских каменщиков, учившихся класть стены и своды в Твери на постройках губернского архитектора Ф.Ф. Штенгеля. Но здание, если и имело проект, то выполнено явно с большими отступлениями от него.

Храму дважды крупно повезло и дважды крупно не повезло. Повезло - что его объемы не переделывались капитально и к ним осуществлялись только приделки, а во-вторых, что передали его Церкви достаточно рано (в 1997 году), так что своды были вовремя закрыты и сохранились везде хорошо. Состояние здания было в начале 1990-х очень плохим (фото Андрея Агафонова, 1992 год, с сайта "Народный каталог православной архитектуры" ("Соборы.ру"))

Невезение состояло в том, что во-первых, ремонт конца XIX века был откровенно варварский и низкокачественный. Стены церкви были покрыты цементной обмазкой, которая почти вся отпала, как обычно, с крупными фрагментами кладки и хвостами срубленных наличников. (Цемент сохраняется местами и теперь в виде безобразных пятен на фасадах). Во-вторых, после длительной, довольно аккуратной, но неспешной реставрации силами фонда "Сельская церковь", в конце 2000-х гг. ремонтные работы резко ускорились и стали вестись исключительно по инициативе прихода, который их не согласовывал ни с кем. Главы были в 2010-2012 гг. установлены произвольной формы из нитрида титана с напылением, отчего все главы разного и довольно кичливого оттенка (фото Юрия Верещагина, также с Соборов.ру).

В 2016 году залита бетонная отмостка - без согласований и разрешений. (На фото - до и после).

Особо непонятно и непостижимо-бессмыслено уничтожение (опять-таки не вандалами, а, скорее всего, рабочими) небольшого некрополя, устроенного из собранных после советского разорения отдельных дореволюционных памятников разгромленного прихрамового погоста. 2015 год:

Выброшенные за церковную ограду памятники. Осень 2016 года:

За всем этим трудно увидеть с первого взгляда, что Смоленская церковь - интереснейший памятник, заслуживающий внимательной и бережной реставрации. Ее старейшей частью, как уже говорилось, является трапезная. Она представляет собой два конструктивно одинаковых объема, построенных с небольшим временным интервалом, но задуманные практически одновременно. Восточный из них несколько больший, западный - несколько меньший, они разделены внутренней стеной с тремя арочными проемами. В большем объеме находились два придела - Ильинский (на фото справа), он отгорожен для тепла деревянными щитами:

и Никольский (слева):

Снаружи эта двухчастная конструкция трапезной видна лучше всего с северной стороны.

Эта схема, при которой трапезная состоит из двух фактически "палат", очень напоминающих каждая, например, трапезную Преображенской церкви в Старице, и, в итоге, палаты зданий Присутственных мест в Твери, позволила мастерам избежать устройства столпов. При этом меньшая палата получилась чем-то вроде греческого церковного нартекса - ничего подобного в Тверской области нам видеть не доводилось. (На фото ниже - три прохода из "нартекса" в трапезную; справа - дверь в Ильинский придел, где проходят иногда службы).

Арки проходов и своды "нартекса", судя по их виду, неоднократно ремонтировались в XIX веке - вычинялась кладка, заделывались трещины, ремонтировались дымоходы и т.д.:

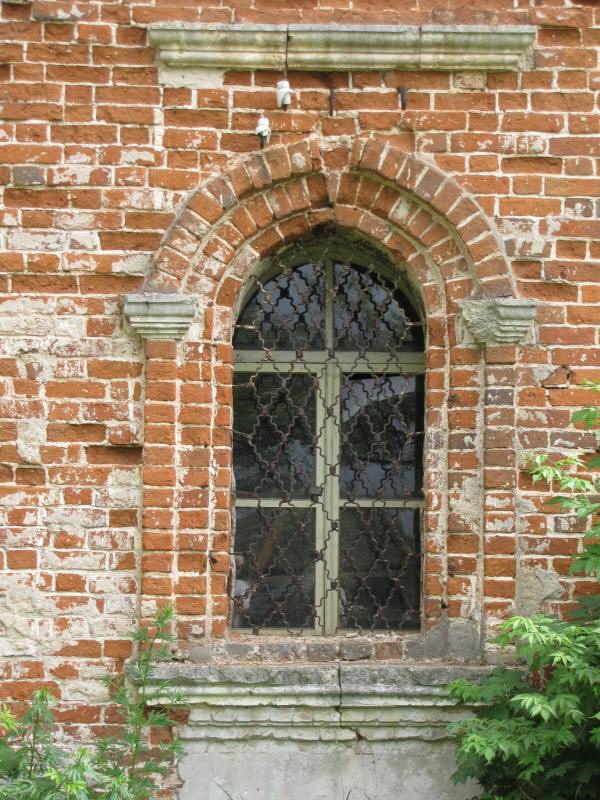

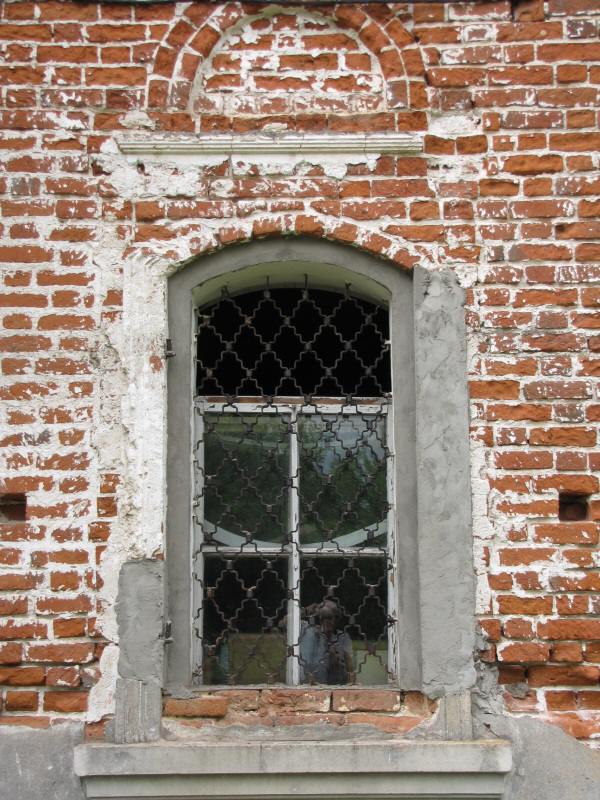

Но стены и основания сводов, в общем, сохранились от конца XVIII или начала XIX столетия (они примерно современны основному объему храма). С северной стороны они сохранили наличники с характерными белокаменными сандриками-полочками и полукруглыми рамочками с замковыми камнями. Они сильно выкрошены после выпадения цементной обмазки. Фото Артема Артемова, 2009 год, с сайта "Православные храмы Тверской земли"

Фрагмент (фото Сергея Носикова, 2011 год, с сайта "Православные храмы Тверской земли"):

Свод этого "нартекса" с остатками лепнины:

Что касается "собственно" трапезной, то есть еще одного, такого же конструктивно сооружения, но расширенного двумя апсидами, то оно построено вообще первым в комплексе, с другим декором и наиболее архаично как по внешнему, так и по внутреннему виду. Его срубленные наличники на северной апсиде:

на северной стене. Хорошо видны срубленные колонки с перевязками-"бусинками", идентичные уцелевшим на церкви в Стоянцах (1780). (Это и предыдущее фото - Сергея Носикова, 2011 год, с сайта "Православные храмы Тверской земли").

Южная стена сохранилась примерно так же, но фрагменты старой кладки видны хуже. Но зато уцелела подлинная шейка главки XVIII века:

В интерьере лотковый свод сохранился почти без перекладок:

К юго-западному углу такой "двойной" трапезной в конце XIX века (но до 1890-х гг.) был пристроен придел во имя Архангела Михаила. Для того, чтобы устроить в него проход, была разобрана часть южной стены "нартекса" (прежде бывшая наружной):

и сделана арка (вид с севера - изнутри):

Как видим, в приделе были плоские потолки и, очевидно, очень маленький иконостас - вообще он был, "весьма тесным" по отзыву архиепископа Димитрия в 1899 году. Здесь на фото хорошо виден вертикальный шов - примыкание южной стены придела к кладке XVIII века, оставшейся стеной алтаря придела.

Снаружи:

Основной объем этого храма настолько напоминает Преображенскую церковь в Старице, что есть ощущение существования какого-то чертежа, использованного там и здесь и именно для фасадов (конструктивно постройки совершенно разные). Первоначальные наличники в Ильинском сохранились из-за цемента плохо. Лишь на апсиде уцелел характерный для конца XVIII века наличник с полукруглой рамочкой и замком (фото Сергея Носикова, 2011 год, с сайта "Православные храмы Тверской земли"):

Почти повсеместно утрачена мелкая рустовка, покрывавшая первоначально лопатки на апсиде, храме и части трапезной. Она была скрыта цементной обмазкой, с ней вместе и отвалилась.

Главная интрига этого барочного по сути храма заключается в переходе к его интерьеру. Он не четырехсветный, как можно было бы заключить, с заложенными окнами верхнего света, в которые вставлены иконные рамы начала XX века, а трехсветный. Причем круглые окна внутри имеют другую форму. Они выходят вовнутрь не круглые, а почти квадратные:

Реальный карниз в интерьере, от которого начинается свод, начинается сразу за этими круглыми окнами, метра на два ниже наружного карниза. Свод внутри не ожидаемое снаружи спокойное пологое сооружение на очевидно необходимых столпах, а энергично вспарушенный бесстолпный четырехлотковый с небольшом световым куполом:

Купол армирован дважды - в начале XX и в начале XXI веков.

Очень интересна восточная стена. Когда-то до 1900-го примерно года здесь был роскошный барочный иконостас. Можно лишь догадываться о размере арки и ее иконостасной резьбы, которая обрамляла эту нишу, имевшую значение и резонатора. Увы, все это погибло, видимо, еще до революции:

В интерьере нет следов живописи ранее начала XX века. Но и уцелевшая местами масляная живопись не может быть отнесена к произведениям высокого мастерства. Она уцелела лишь местами над дверями и в простенках окон:

Фрагмент орнамента:

В первой половине XIX века, но не сильно позже окончания строительства основного здания к храму с запада была пристроена колокольня - приставлена довольно механически. Архитектурно она слабо связана с основным зданием храма, относится к распространенному типу поволжских или московских колоколен в стиле зрелого классицизма.

Колокольня неплоха в целом, хотя тяжеловата. Не очень тонко прорисованные детали, не соблюдающие ордер, выдают руку провинциального мастера, старательно копирующего какой-то столичный образец. Оригинален карниз во фризе второго яруса с вогнутыми кронштейнами:

Здание храма прежде стояло на обширной площади, где устраивались ярмарки. От старых построек на ней (в 1899 году было, к примеру, семь каменных церковных лавок), уцелело одно кирпичное здание, скорее всего, церковная лавка, судя по декору. Сейчас здесь расположен магазин:

Редкостный памятник церковного зодчества XVIII века, каким является Смоленская церковь, заслуживает серьезной и внимательной реставрации. В современных условиях, когда основные консервационные работы в целом завершены, дальнейшее бесконтрольное "украшательство" приведет к неизбежной потере исторических деталей и порче здания как памятника. К сожалению, скорее всего, именно это и ожидается.

Павел Иванов. Фото, кроме указанных выше, автора. Июнь 2015 года, октябрь 2016 года

| Метки: барокко классицизм Смоленская церковь | Описание объекта на "Храмах России" |

Для печати

К началу |

Координаты: 56.960233,37.173868

|

||