Село Михайловское расположено в 11 километрах к северу от Твери по дороге на Васильевский мох. Удивительно, но на коротком отрезке от города до поселка сохранилось три храма: в Жорновке, в Михайловском и Васильевском. Местность ровная, вокруг раскинуты колхозные поля, на подъезде к селу вдоль дороги с обеих сторон посажены тополя. Церковь расположена на пологом спуске к реке Ведемье.

Здание церкви, хоть и без привлечения научных специалистов, отреставрировано. Воссоздана колокольня, сохранены и законсервированы интереснейшие росписи 1 пол. 19 века в холодном храме.

Несмотря на близость села Васильевского (всего 3-4 км), Михайловское всегда было отдельным и достаточно крупным приходом. Каменная церковь начала строится в 1767 году. Что интересно, вперед главного престола был освящен боковой - южный в честь святителя Николая, а центральный Михайловский освятили лишь спустя 20 лет, в 1787 году. Северный придел в честьпророка Илии построен симметрично Никольскому, в 1811 г.

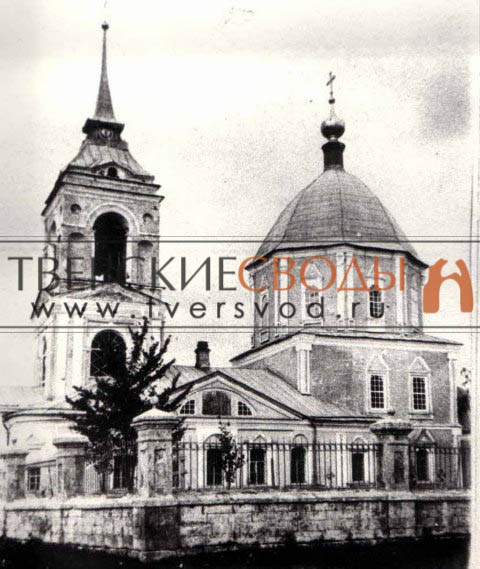

Объемно-пространственная композиция храма типа восьмерик на четверике традиционна для своего времени. Крупный двусветный четверик, несколько вытянутый по оси восток-запад, несет восьмерик, завершенный высокой граненой купольной кровлей яйцевидной формы и маленьким восьмигранным глухим барабанчиком. Более узкий и низкий, чем четверик, алтарь имеет пятигранную форму. Обширная, прямоугольная в плане трапезная со скругленными углами включает в свой объем нижний четверик колокольни. С запада к трапезной примыкает прямоугольная в плане паперть.

Храм закрыт в 1937 году, колокольня по некоторым данным разобрана во время войны, остался лишь ее нижний ярус, включенный в объемы трапезной. Здание сначала использовалось под клуб, а после было отдано колхозу "Михайловское" под склад. В этом качестве церковь простояла до конца 1990-х гг. Колхозная крыша над трапезной к этому времени окончательно обрушилась, зияли прорехи в кровле центрального алтаря и на главном куполе, хотя на последнем, крепкая "родная" крыша сохранила высокий и крутой купол в очень хорошем состоянии. С момента "выезда" колхоза до 2003 года храм был хоть и брошен, но закрыт. Как отмечали старожилы, в один из субботников, в мае 1998 года из церкви было вывезено четыре тракторных тележки мусора. В состав которого входило: металлолом в виде деталей, траки и прочие железяки; голубиный помет, (земляной пол был покрыт его слоем до 1 метра); в алтаре летней церкви валялись остатки коровьих шкур. В трапезной пол был засыпан мусором. Придел Николая угодника был заложен красным кирпичом. 21 ноября 1998 года здесь настоятелем соседнего Васильевского храма священником Николаем Диким был отслужен первый молебен.

В мае 2002 года начался ремонт кровли трапезной. На деньги благодетелей в 2003 году были также вставлены оконные рамы в окна трапезной. В этом же году сделана новая кровля на главной апсиде.

С востока, у стен центрального алтаря силами местной общественности был поставлен памятный крест местному священнику Федору Протопопову. Правда с ошибками в годах жизни, но все же...

19 февраля 2005 года на центральный барабан (лишенный главки) был поставлен временный крест.

В 2005 году начат ремонт кровли и на главном куполе. На барабане была воссоздана главка, на которую 15 января 2006 года поставили уже постоянный крест.

В начале 2007 года храм выглядел уже вот так. На фото видно, что уже заменены и окна восьмерика.

Весной этого же года началось строительство колокольни. Проект был подготовлен архитектором В. Курочкиным на основе дореволюционной фотографии. Проект новой звонницы слегка изменил исторический облик здания, но это было сделано для "облегчения" конструкции колокольни. В целом же, восстановление колокольни стало последним шагом к восстановлению первоначальнго облика здания и, по сути, явилось первым случаем восстановления звонницы сельского храма на территории Калининского района.

Внутри холодного храма довольно неплохо сохранились росписи 1 половины 19 века (1831 г. ?), записанные позднее, в начале 20 века, маслом. Открытые окна восьмерика и кусок прохудившейся кровли привели к тому, что росписи свода почти полностью были утрачены. В простенках восьмерика вполне четко читаются "Страсти Христовы", ниже многочисленные сюжеты на евангельские темы и святые. Местами облупившиеся поздние слои открывают раннюю живопись.

В главном алтаре живописный масляный ансамбль беспощадно уничтожил грибок и влага.

Фото 2008 г.

По желанию настоятеля в холодном храме при внутреннем ремонте вся живопись (кроме нижней части стен) была сохранена. Ее реставрация - очень дорогое и долгое предприятие. Но сам факт сохранения росписей характеризует сегодняшних "хозяев" храма исключительно с положительной стороны.

Однако нужно отметить, что при выполнении наружных работ были везде уничтожены лепные херувимы в наличниках восьмерика, составлявшие уникальный декор храма, убран (если не сдан в металлолом) кованный козырек над южным входом в летний храм.

Текст и фото Александра Дылевского.

| Метки: Архангельская барокко реставрация фрески церковь | Описание объекта на "Храмах России" |

Для печати

К началу |

Координаты: 56.971272,35.877951

|

||

.jpg)

.jpg)